四十一番の少年利雄は、それまでどうしても抵抗できなかった昌吉に、最後の最後で背を向けて訣別し、ナザレト・ホームを訪ねて来た二十四年後の今では、テレビ局のディレクターになっていた。

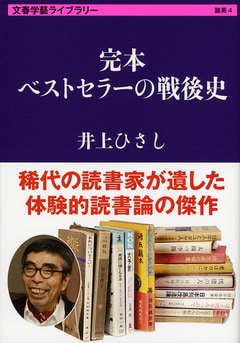

そして作者井上ひさしは、想像力の産物である松尾昌吉と、自分の分身である橋本利雄の双方を対象化し、二人の人間関係を小説化することによって、稀代の物語作者となったのである。

いや、なったというよりも、その小説化の手際の鮮やかさからして、もともと天性の物語作者であったというべきなのであろう。

「汚点」の終盤で、兄はダニエル院長に必死に頼み込み、弟をラーメン屋康楽の奴隷的境遇から救出して、孤児院に引き取ってもらうことに成功していた。けれど、そこもむろん子供にとって幸せといえるような環境ではない。

「あくる朝の蝉」は、兄弟がこんどは祖母の家に引き取っては貰えまいか……と、生れ故郷の町へ尋ねに行く話である。

着いた駅を出た直後の情景はこうだ。「ぼくと弟を乗せてきた汽車が背後で発車の汽笛を鳴らした。駅前の桜並木で鳴いていた蝉たちが汽笛に愕(おどろ)いてすこしの間黙り込んだ。汽笛にうながされて、ぼくは並木の下の日蔭を拾いながら歩き始めた」

そして、祖母の家で、夕食のまえに兄弟が味わった束の間の安息は、次のように描かれる。

縁側に腰を下し、足をぶらぶらさせながらぼくと弟はいろんな音を聞いていた。表を通り過ぎて行く馬の蹄の(ひづめ)音、その馬の曳く荷車の鉄輪が小石をきしきしと砕く音、道の向うの川で啼く河鹿の声、軒に揺れる風鈴の可憐な音色、ときおり通り抜けて行く夕風にさやさやと鳴る松の枝、台所で祖母の使う包丁の音、それから、赤松の幹にしがみついてもの悲しく啼くカナカナ。

これらのごく日常的な音が、孤児院では決して味わうことのできない平凡な生活の幸せを、如実に物語るものなのだ。

ここで暮らしたい……という切実な願いが、とうてい実現されそうにないことは、夜の寝床で隣室から聞こえてきた祖母と叔父の会話によって判明する。(父親の弟で、家を継ぐために東京の私大を中退して帰郷した叔父の言い分も、十分な説得力を持つものとして伝えられる)

朝方、孤児院に戻る決意をした「ぼく」は、机上に書き置きをのせ、弟を揺り起こし、裏口から出た庭先で、大きな蝉の鳴き声を聞く。

赤松の幹にしがみついている――透明なハネを持った赤褐色の大蝉。「でかいなあ」と嘆声を発した弟が、捕まえようとしてさらに大声を出そうとした口を、「ぼく」は慌てて塞ぐ。祖母と叔父が目を覚ますのを恐れたからだ。「それからぼくらはエゾ蝉の鳴き声にせきたてられるようにして通用門の方へ歩いて行った」

実家の複雑な事情と、兄弟の現在の境遇を、一匹の蝉に象徴させて、間然するところのない傑作である。

兄弟の心情を、直接的な言葉ではなく、生れ故郷の町の匂いや、家で嗅いだ蚊帳のナフタリンと蚊やりの混った匂いや、前に引いたように種種の自然で日常的な物音で間接的に表現して、まさに哀切極まりない。

そして結末は、それぞれ独立した三本の作品を、全体に一篇の小説として鮮やかに締め括(くく)って、深い余韻を長く残す至妙のラストシーンになっている。

井上ひさしの卓越した才能と力量を表わすには、やはり天性の物語作者というよりほかはない。