しーんとして薄暗い、病院の一角だった。

だれもいない。

明かりもついていない。

「ここ、どこ?」

花奏が駆けてきた。

「先輩、さっきからなにやってるんですか! 助産師さんが呼んでます、来てください!」

「おっ!」おれは奮起した。「産まれたのか!」

「それがまだなんです!」

「ああ、いつまでやっとるんだ!」

「わたしに言われても困ります!」

おれたちは分娩室の前まで歩いた。

「もうちょっとなんです、ここでへこたれたらもっと切らなくちゃいけません、そばについて応援してあげてください!」と助産師が言った。

「わかりました!」と花奏が言った。

「ええっ。おれが入っていいの?」とおれは言った。

怒れる獅子がうろついているような緊張感が、分娩室につづく扉越しに伝わってきていた。

「さあ、しっかり手を洗って! 肘まで!」

覚悟を決めるしかないようだった。

赤ん坊の産声を天使のらっぱに喩えることがある。のんきな比喩もあったものだと思っていたが、考えを改めた。天使のらっぱは、すなわち黙示録のらっぱなのである。このらっぱが鳴り響くとき、東の空に明けの明星が輝き、神と悪魔の軍勢がものすごい戦争をはじめる。昼も夜もなく天から炎が降り、おれたちの街を破壊する。そしてらっぱが七度鳴ったのち、神に選ばれた者だけが生き残る。

新しい子の誕生だ。

というようなことを、子を抱えて微笑みながら気絶した百夏を眺めながら、考えた。

ちなみに花奏も気絶し、別室に運ばれ、点滴をぶちこまれていた。

覇気を送ろうとして有線接続し、逆にお産の覇気にあてられて、もらい気絶をしたのだ。

あほである。

目覚めたあと、百夏はあっけらかんと言った。

「名前、決まってないんだよね。あんた、決めてくんない?」

「えっ?」おれは動揺した。「えっ、おれが決めるの? なんで? 野口に託されたりとかしてないの?」

「おねがいしまーす」

「えーっ?」

しかし、断るに足る理由も見つからなかった。

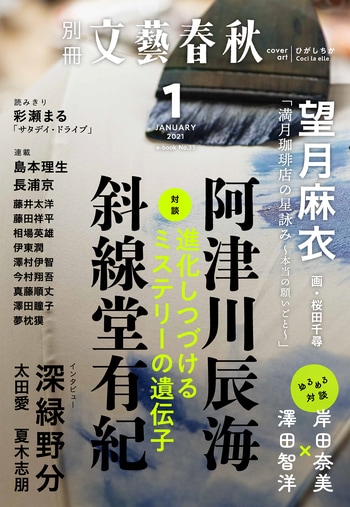

この続きは、「別冊文藝春秋」1月号に掲載されています。