本書では、源義経の生涯を通じて、十二世紀、転換期の日本、中国を東アジアの視点から捉え直した。日本一国を見ていては歴史の胎動は読み取れない。文明史や世界史、思想史の視点から凝り固まった歴史認識をほぐし、新たな「時代区分」を提起する、白熱の座談会を特別収録する。

第一部 奈良はヤマトに、平安は山城に

保立 歴史を分かりやすく理解するためには時代区分が重要です。ところが、これまでの常識的な時代区分の根拠については誰も議論していないのに気づきました。これは大きな手ぬかりだったと思います。

ただむずかしいのは新しい時代区分をするためには、日本だけでなく世界史をふまえ、また遥か昔から現在まで筋を通さねばならないことです。そこで今日は中国思想史が専門の小島毅さんと日本近現代史が専門の加藤陽子さんにお集まりいただき、私の提案をたたき台に議論しようということになりました。

加藤 日本の戦後史学は概(おおむ)ね唯物史観、下部構造が上部構造を規定するとの、社会構成体の移行から時代の変遷を説明してきました。マルクスについても新たな読解を試みられている保立さんが、王権を握っていたのは誰か、との観点から新たな時代区分を提唱し始めたと聞き、興味がわきました。王権の所在地、国や共同体の構成員を結ぶ神話、支配システムの実態、そうした観点から時代区分を論じる醍醐味を共に味わえればと思っています。

小島 私は日本史を中国との交渉の視点から捉え直す論点を提出できればと思っています。中国史の時代区分は、唐代、宋代などと王朝ごとに区切るのがふつうですが、政治体制や経済構造の変質によって、より大きなくくりをする見方もあります。日本はあらゆる面で中国から大きな影響を受けてきたわけですから、中国での変革と連動しているはずなのに、これまで歴史学者は双方の時代区分を関連づけて、あまり考えてきませんでした。

まずは保立さんから新しい時代区分をうかがいたいと思います。

弥生は無文→祭銅器に

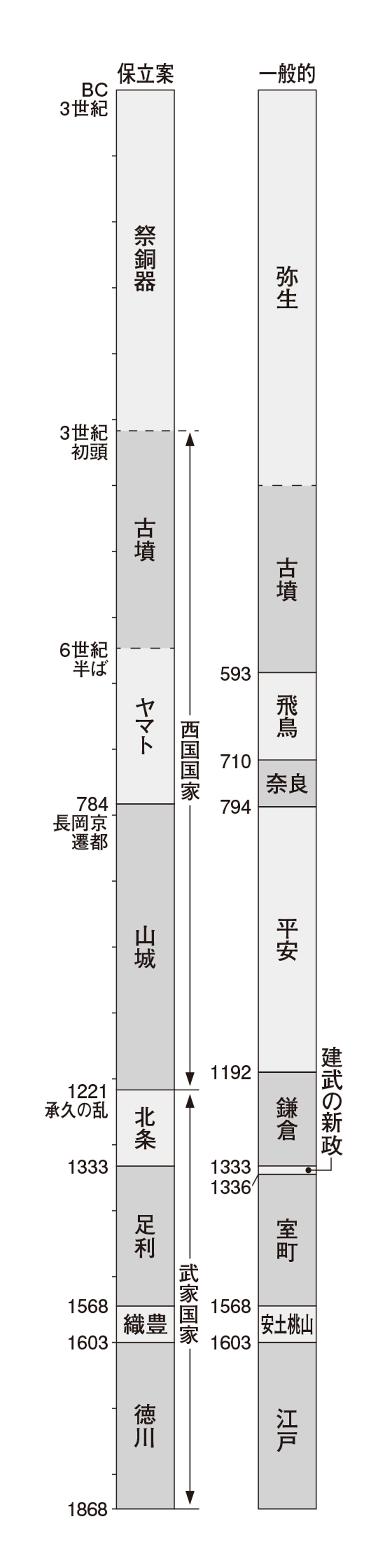

保立 新しい時代区分といっても実は単純なことです。まず従来の常識では、縄文以降、「弥生→古墳→飛鳥」となっています。これは「無文→祭銅器→古墳→ヤマト」とした方がいいと考えています。

最新の研究で、弥生時代は紀元前十世紀までさかのぼることになりました。この時代は大陸が寒冷化して、朝鮮から多くの人が来て稲作農業を広めたことで始まりました。「弥生式土器」のもとは彼らが朝鮮で作っていた「無文土器」です。

そこで「無文時代」としましたが、ともかく弥生という東大のそばの地名を子供たちが覚える必要はないでしょう。今後の議論ですが、この土器は十一世紀まで使われ続ける「土師器(はじき)」ですから、日本の時代名としては「土師時代」がよいかもしれません。

問題は、開始がさかのぼった分、弥生時代が千年を超えてしまったことです。私は、東アジアの青銅器文明が日本にも入ってきて銅鐸など祭器が登場した紀元前三世紀からを別の時代、たとえば祭銅器時代とすればいいと思います。

こんなことをいうのは、次頁の図2の文明史の時代区分に示したように日本はこの祭銅器時代に「神話」の時代に入ると思うからです。ここが日本の民族文化の原点です。銅鐸は地の神の祭具であることは確実です。中国の青銅祭器も地中に保存しますよね。地の神は後にスサノヲやオオクニヌシになるような神だと思います。銅鐸を一緒にまつる地域には、そういう神の神話が共有されていたのではないでしょうか。

興味深いのは、紀元一世紀ごろから銅鐸が巨大化することです。四国から紀州にかけて、ちょうどその頃の巨大な南海トラフ地震の痕跡砂層がでてますから、私は、これは地の神を地震の神として大々的に祭ったのかもしれないと想像しています。

小島 歴史と並行して神話や物語を研究してきた保立さんならではの視点ですね。

地震の神格化というのは、中国では聞いたことがないので、興味深いです。ただ、地震という単語自体が中国製なように、中国でも古くから地震の記録は残っています。天変地異は人間界の事象に連動して起こるという天譴論(てんけんろん)の考え方から、王権への警告とみなされたからです。

紀元一世紀、後漢のときにこの理論が完成します。ちょうど、倭国がはじめて朝貢して、有名な金印をもらったころです。

保立 三世紀初頭から邪馬台国と同時に始まる古墳時代も「神話」の時代と考えた方がよいです。古墳はいわば神話の物証だと思うのです。

壺を横倒しにして埋めると、ちょうど前方後円墳の形になります。中国の「壺中天(こちゅうてん)」の説話ではないですが、死者の魂は壺の内部から、頸部を通って昇天していく。骨壺から白鳥の骨が一緒にでた例があります。ヤマトタケルが白鳥になったというのは魂が骨と一緒に飛んでいったのですね。骨は倭語ではカバネと読むのですが、古墳に葬られる身分の人は貴い骨をもっているというのが氏姓(うじかばね)制度なのです。

この時代に明瞭に天の神が登場します。古墳は銅鐸とは違って天の神を祭るものです。その天の最高神がタカミムスヒという神であることを普通の日本人は知りませんが、本居宣長以来この神が高千穂への「天孫降臨」を指令した神であることが明らかになっています。タカミムスヒは「高きに座す火」という意味で、天から熱い火を放つ神、つまり雷神のことです。火山噴火の時には雷がなりますが、神話では噴火は巨大な雷神の力で起きるという訳です。これはギリシャ神話のゼウスなどと同じことです。

加藤 日本列島に住んでいた人々が、いかに自然現象を畏れ敬っていたかが伝わってきます。保立さんのお話では、日本の神話は火山と地震の神話だということですが、ふつう神話といえば、国家の起源を歴史的に正当化するためのものだと身構えます。でも保立さんは、まずは人々が自然界をどう見ていたかの表現として受け止めるわけですね。

日本は仏教国だった

保立 高校などで話すとスサノヲの名前さえ知らない子が多い。これは困ります。神話がどういうものか理解しておかないと、逆に次の「文明」の時代が意味づけられないからです。つまり、ほぼ六世紀、敏達(びだつ)天皇を最後にして前方後円墳が作られなくなります。これで「文明」期に突入します。それと同時に現在まで続く天皇家の血筋が初めて固定しました。いわゆる「万世一系」です。

王権は権力基盤を西国に置き、東アジア文明を背負って西から東のベクトルで支配するようになります。私はこれを「西国国家」と呼んでいますが、「西国国家」の時代名称は単純に首都の地名でよいと思います。ですから、奈良盆地南部に都が置かれた六世紀半ばから、七一〇年の平城京遷都を経て、七八四年の長岡(ながおか)京遷都までは、ヤマト時代とします。

私は敏達が「文史(ぶんし)」を好んだというのは老子や道教の教養だと思ってます。これが神話から「神道」への変化のきっかけなんじゃないか。

小島 「玄(げん)・儒(じゅ)・文・史」の四つは、中国の南朝で五世紀に重んじられました。倭の五王が朝貢したころの話です。このうち玄学は、老荘思想の系譜を引いています。一方、同じころ、老荘思想と神仙思想が融合して、道教が成立し、儒教・仏教とならびたちます。

日本はというと、遣唐使時代には儒教も重視されますが、九世紀以降は圧倒的に仏教優勢ですよね。十五世紀に中国に派遣された室町幕府の外交使節も僧侶でした。日本はタイやビルマと同様に仏教国だったわけで、中国から見ると、南方の国という印象があったと思います。

保立 それは日本史家にはない視点ですね。たしかに西国国家は実に長く続いた。日本ほど王権と仏教が密接な関係を結んだ国は、東アジアの歴史を見渡しても他にありません。七五二年に東大寺を建立した聖武(しょうむ)天皇は、「王家の氏寺」東大寺があって、その裏というか、東に「王家の氏神」伊勢神宮が控えているという関係を作りました。

しかし、本当に天皇家が仏僧に帰依するのは九世紀に入ってから、都がまず七八四年に長岡京、そして現在の京都に七九四年という順で山城国(やましろのくに)に移ってからのように思います。ようするに最澄(さいちょう)・空海(くうかい)に王家が帰依した訳です。

西国国家の中心は、平安京の左京、旧長岡京地域(山崎)と宇治や大津を結ぶ地域、ようするに山城に移りますから、山城時代がいい。これが西国国家の最盛期です。藤原氏の力が強くなって王家は弱いという意見もありますが、それは間違いだと思っています。

この山城時代が終わるのが、一二二一年に後鳥羽(ごとば)上皇が起こした承久の乱です。北条(ほうじょう)氏が勝って実力で全国を抑えました。ここで西国国家が「武家国家」に変わります。

武家国家の始まり

加藤 武家国家の始まりは、教科書的には一一九二年の源頼朝(みなもとのよりとも)の征夷大将軍任命、あるいは、一一八五年の守護・地頭設置とされてきましたが、保立さんはなぜ、一二二一年の承久の乱をその始まりとし、時代名を「北条」とするのでしょう。「全国支配」への契機が要点でしょうか。ここが時代区分論の要のように感じますが。

保立 頼朝も平清盛(たいらのきよもり)のように娘の大姫(おおひめ)を後鳥羽天皇の妻としようと必死でしたから、天皇家との関係はあまり変わっていません。それがうまく行かずに、武家と天皇家は結局衝突したのです。しかし、承久の乱で北条氏が勝ったことは、大きな変化でした。承久の乱を起こした後鳥羽上皇は、隠岐(おき)に流され、北条氏は天皇家を持明院統(じみょういんとう)・大覚寺統(だいかくじとう)に分断し、天皇位に誰が就くかを決定するようになります。

小島 足利義満(あしかがよしみつ)など室町幕府の将軍は、中国に朝貢して日本国王となり、西国大名たちに君臨します。北条氏の場合はどうだったのですか。

保立 儒教的な言葉でいえば、北条氏もすでに「覇王」だと思います。史料でも「国主」といわれている。だから武家国家なんです。もちろん、天皇家は伝統的な王の家柄として隠然とした地位をもっています。これは西国国家の長い伝統に支えられています。

この「武家国家」の時代は、江戸幕府崩壊まで続きます。「武家国家」時代の時代区分は、武王の氏族名とするのが簡明です。つまり、北条、足利、織豊、徳川です。従来の鎌倉、室町、江戸のように幕府の所在地名とすると、武家が全国支配していた現実が見えにくくなります。

小島 実は、私も『足利義満 消された日本国王』(光文社新書)という本で、初代尊氏(たかうじ)の御所はまだ室町にないのに、室町時代と呼ぶのはおかしいと書きました。

保立 あの本は日本史家にはない発想に溢れています。足利時代まで通してみると、「武家国家」は日本の歴史に新たな要素をつけ加えました。それは「南北軸」です。つまり、東国が直接に東北・北海道のアイヌ民族や、さらに琉球→南九州→四国→紀伊半島のルートも握り始めたのです。北条氏が北海道も、そして南は奄美(あまみ)大島まで握った。とはいえ、武家国家以前から日本には「南北軸」が潜在していました。特に大きな変革には南が関わっていると考えられます。実際、天皇家の祖先は淡路(あわじ)島からきたという説があります。神話の在り方からいっても天皇家は瀬戸内海から日向(ひゅうが)、高千穂(たかちほ)までの海上交通に深く関わっていたでしょう。ヤマトには早くから九州南部に住む熊襲(くまそ)・隼人(はやと)が来ています。武家国家はその南北軸をふたたび呼び出したのです。徳川時代になると、アイヌの支配、そして琉球の支配の位置は経済的にも非常に大きかったと思います。

もちろん、日本史を決めるのは、やはり東西軸です。つまり、源平合戦、承久の乱、南北朝の内乱、そして、関ヶ原の東軍西軍、さらには徳川幕府末の鳥羽伏見の戦いから会津戦争まで、日本史の動きは東西合戦で決められてきました。

しかし、内戦の規模がさらに大きくなる時は、南北の契機が加わる。もっともはっきりしているのは、徳川幕府の崩壊の時です。いわゆる西南雄藩が南から来たイギリスを中心としたヨーロッパ勢力の力を借りて南から列島をおさえていきました。

保立道久(東京大学名誉教授)/加藤陽子(東京大学教授)/小島毅(東京大学教授)

この続きは本書に全文掲載されております。