山本五十六、東郷・野村・来栖、FDR、ハル、チャーチル…運命の日、全てはこう動いた――その開戦の姿を、国際政治力学と庶民の眼を交差させ描いた半藤一利さんの『[真珠湾]の日』。そのプロローグを一部公開!

●「死中に活を求める」

昭和十五年(一九四〇)九月は、日本が対米英戦争への道を運命的に、大きく踏みだしたときである。

中国の蔣介石(しょうかいせき)政権にたいする英米の援助ルートの遮断と、きたるべき南方作戦上の必要の両面から、二十三日に仏領インドシナ(仏印=現ベトナム)北部に武力進駐を陸軍が強行し、二十七日にはときの近衛文麿(このえふみまろ)内閣が日独伊三国同盟を締結した。すでにヨーロッパでは第二次世界大戦がはじまっており、イギリスと交戦中のナチス・ドイツと同盟を結ぶことは、そのイギリスを“戦争一歩手前”まで全面援助しているアメリカを、準敵国と認めることになる。日本はそれを承知であえて踏みこんだのである。心ある人には、これで日米戦争は決定的となったとさえ思えた。

駐日アメリカ大使ジョセフ・グルーはこう書き記した。

「九月の日記を書き終る私の心は重苦しい。これは過去に私が知っていた日本ではない」

それまでにも、昭和六年(一九三一)の満洲事変このかた、太平洋をはさんで日本とアメリカは、アジアの覇権をめぐって確執をつづけてきた。昭和十二年七月の日中戦争の開始にともない、よりいっそう敵対反目を深めていた。日本は、重慶の蔣介石政権への援助などアジアへの介入をアメリカがやめさえすれば、日米戦争は回避できるとした。アメリカは、日本の中国や東南アジアへの進出を毫(ごう)も認めず、日本の軍隊は日本本土にあるだけの一九二〇年代の旧秩序(満洲事変前)復帰を強く要求しつづけた。しかも、そのために中国はもとより、イギリス、オランダをふくめた日本包囲の集団防衛体制を着々と構築してきている。

日独伊三国同盟は、アメリカにとって、すでにでき上っている世界の体制に対抗し、新しい秩序をつくろうとする日本の戦闘的姿勢を示すものなのである。アメリカ一国を対象として、その行動を牽制する軍事同盟であり、アメリカ国民は、このときからナチス・ドイツにたいする不信感と敵意と不気味さとそっくり同じものを、日本にたいしてもちはじめた。アメリカの世論は、日中戦争をアジアにおける局地的な戦いとしてではなく、ヨーロッパ戦争と連動したグローバルなものと認めるようになる。

それはまたアメリカ国民に、中国大陸での戦闘における日本兵の暴虐さと野蛮さとにたいする激しい憎悪を思い起させた。「ジャップ」という言葉が、多くのアメリカ人にとって「残忍でうそつきの黄色い小男」という意味をもつようになっていく。

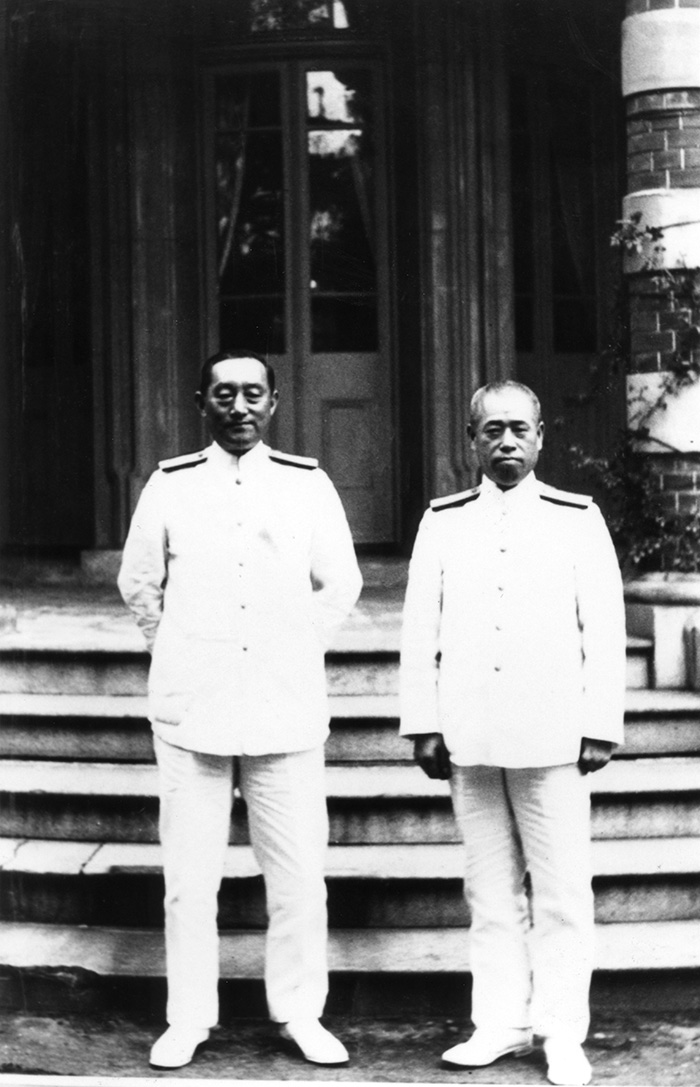

こうした米国の戦略に対抗するための三国同盟という強引な国策の遂行に、十月十四日、折から上京中であった連合艦隊司令長官山本五十六(いそろく)大将は、知友に憂慮と怒りとをぶちまけている。

「実に言語道断だ。……自分の考えでは、この結果としてアメリカと戦争するということは、ほとんど全世界を相手にするつもりにならなければ駄目だ。もうこうなった以上、やがて戦争となるであろうが、そうなったときは最善をつくして奮闘する。そうして戦艦長門(ながと)の艦上で討死することになろう。その間に、東京大阪あたりは三度ぐらいまる焼けにされて、非常なみじめな目にあうだろう。……実に困ったことだけれども、こうなった以上はやむをえない」

しかし、政府も軍中央も、多くの日本人もそうは考えていなかった。十五年一月、日米通商航海条約の正式廃棄をアメリカが実行に移していらい、むしろその強硬な経済制裁政策にたいする不信と恐怖と反撥とが、はげしい米国敵視を日本人のなかに抱かせてきているのである。

だれもが新聞論調などに煽られて思った。アメリカの基本の政策は、蔣介石政権を援護し、日本をしてアジア全域から撤退、屈服させることを主眼としている。そのための経済制裁の強化なのである、そうとしか考えられない。げんに九月には屑鉄の全面的対日輸出禁止をアメリカは実施しているではないか、と。

つぎは、工作機械やアルミニウムやボーキサイト、石油であろう。とくに石油。アメリカに全面的に依存している石油輸入が途絶すれば、これはもう一挙に日本は存亡の危機に立たされるのである。そこから、国家が生きのびる道を求めるとすれば……それはオランダ領インドシナ(蘭印=現インドネシア)を中心とする東南アジアの資源地帯のすべてをおさえ、それに満洲・中国の資源を加え確保する、そうした自給自足の経済的不敗態勢をつくりあげる以外にはない、という結論にたどりつく。

しかしながら、南方に手をつければイギリスはもちろん、アメリカも立つ。資源地帯のみを奇襲攻略することのできないことは、イギリスの拠点シンガポールや、アメリカ軍の根拠地フィリピンの存在を考えれば自明の理なのである。つまりは南方進出は米英を敵とする全面戦争を覚悟せねばならない。進出すれば戦争、進出せざれば自滅、これは大きなディレンマである。

けれども、ヨーロッパの戦争の電撃作戦によって、もしもドイツがイギリス本土上陸に成功し、これを屈服させえたら、一挙にこのディレンマは解消されるかもしれないではないか。アメリカは孤立して戦う意欲を失ってしまうであろう。

いまや、米英それに中国、オランダの強力きわまりない包囲網(ABCD包囲網)の下に、日本帝国は八方塞がりになっている。屈従を強いられている。民族が生きのびる道は、「死中に活を求める」以外にはないのである。そのためには、対米戦の決意をも明定し、それに備えてタイ・仏印に早急に武力進出する。国際情勢がどう変ろうとも、いまのうちに日本は南方をおさえ不敗の態勢だけはととのえておくべきであり、結果として全面戦争の冒険をおかすこともやむをえない。

昭和十五年の終りごろの日本人は、多くがそう考えはじめるようになっていたのである。

月刊誌『文藝春秋』十六年一月号は「国民はこう思う」と題したアンケートの結果を発表している。回答カードは六百八十五枚、十二月五日をもって締切った。いくつかの項目のなかに〈日米戦は避けられると思うか〉という興味深い質問がある。その回答はこうである。

〔避けられる〕四一二

〔避けられぬ〕二六二

〔不明〕 一一

一見して明らかなように、十五年末には三分の一強の日本人が、もはや戦争は避けられないと考えていた。

●「開戦劈頭、主力艦隊を猛攻撃破」

『文藝春秋』が発売されたちょうど同じころ――。

山本長官は、伝統の対米戦術思想となっている“邀撃(ようげき)漸減作戦”計画を断乎としてしりぞけ、全力集中の真珠湾攻撃作戦を着想した。それはほぼ十五年十一月下旬、というのが定説になっている。

山本の決意形成に直接影響したであろう要素が二点ある。一つは十五年五月、米太平洋艦隊主力の真珠湾常駐をアメリカ政府が公表したことである。他の一つは、十一月十三日、イギリス海軍艦載機がイタリアのタラント軍港を奇襲し、六隻の在泊戦艦のうち三隻を大破したという戦績である。

山本は十二月下旬に海軍大臣及川古志郎(おいかわこしろう)と会談し、どうしてもアメリカと戦わざるをえないというのであれば、と前提して、ハワイ作戦のことをはじめて口にしている。そして年が明けた十六年一月七日付の海相あての書簡「戦備ニ関スル意見」で、公式の文書として認(したた)めている。つまり口頭で申し述べた意見を記録し、後世への証拠として自分の真意を山本は残したのである。

「作戦方針に関する従来の研究……堂々たる邀撃大主作戦」は、これまでにしばしば実施された。しかし、その図上演習などの結果をみても、「帝国海軍は未だ一回の大勝を得たることなく、此のまま推移すれば、恐らくじり貧に陥るにあらずや、と懸念せらるる情勢に於て、演習中止となるを恒例とせり」(原文片カナ、旧カナ旧漢字)

と山本は、明治四十年いらいの、太平洋上で来航するアメリカ艦隊を迎え撃って、大艦巨砲の艦隊決戦でケリをつける、という伝統の戦術が必敗であることを指摘した上で、

「日米戦争に於て我の第一に遂行せざる可からざる要項は、開戦劈頭(へきとう)、主力艦隊を猛撃攻撃破して、米国海軍及米国民をして救う可からざる程度に、その士気を沮喪(そそう)せしむること是(これ)なり」

と、ハワイ作戦の実行を主張して、この“のるかそるか”の戦法のほかに必敗をとめる手だてはない、と明言した。

しかし、海軍戦略戦術の総本山の軍令部は、この時点ではビクともしない。確乎不動のままである。かれらは伝統の大艦巨砲による決戦思想を頑として護持した。すなわち、かならずや太平洋上でおもむろに敵戦力を減らし、「敵の労を撃つ」邀撃作戦による艦隊決戦は実現する。そして大勝を得る。対米比率七割海軍の勝つ方略はほかにあるべくもない、と日露戦争における日本海海戦の再現を夢みるのである。

年が明けて昭和十六年の春から夏にかけて、軍令部は大艦巨砲での決戦における必勝の信念を、いよいよ強く固めていく。そして、兵力の対米比率が七割を超えるこの年の秋から暮れにこそ、断乎として立上ればわれに勝機ありと結論づけた。対米戦争が“宿命的”であるなら、この時機を逸し荏苒(じんぜん)時を失えば、生産力の違いから、兵力比に大きな差ができて戦うチャンスが失われてしまうのである。東京の海軍中央は対米強硬論で次第に勇み立っていった。

遠く瀬戸内の根拠地にある山本は、必敗の戦争を戦うことに猛反対である。その反対の戦争をどうしてもやれといわれるなら、俺の戦法でやる、と突っぱねつづけた。そして四月十日には、おれの流儀の作戦の主力となるであろう空母機動部隊(第一航空艦隊)を新編成する。対米開戦か否かという危機を前にして、軍令部と連合艦隊との間に、戦術をめぐっての論争がはげしくなるのである。