西森 性的なこととかも、かつての実社会では、もっと禁欲的・抑圧的だったからこそ、『東京ラブストーリー』(一九九一年)の「カンチ、セックスしよう」という台詞に驚いたんでしょうね。赤名リカのような奔放な女性がドラマにたくさん登場した背景には、ある種の「解放」のイメージもあったのかもしれません。

柴崎 八〇年代には、女性が働いて自己投資したり旅行や趣味を楽しんだりする機会も増え、女性が主体的に恋愛することが自立や自由のイメージを持っていたからこそ、ドラマでも積極的に描かれたのだと思います。それが表面的に利用されていた面もあると思いますが。それから、当時は景気がよくて若い世代の人口も多かったので、恋愛ドラマは消費を促したいテレビ局や企業側にもちょうどいい題材だったんだろうな、と今回番組表を見ていて思いました。バブル期の派手なデートのイメージがよく語られますが、それ以上に結婚ってかなりお金を使う機会ですし。

■トレンディ・ドラマの女性たち

柴崎 私が「恋愛ドラマ」として最初に強く印象に刻まれたのは、『男女7人夏物語』(八六年)と『男女7人秋物語』(八七年)ですね。中学生でしたがめちゃめちゃハマって見ていました。

西森 私もです。最近あらためて見直したんですけど、大竹しのぶ演じる神崎桃子がファム・ファタルでしたね。何を考えてるか見えにくくて、明石家さんま演じる今井良介を振り回すキャラで。

柴崎 そうでしたね。突発的な行動をしたり、まわりを振り回すような言動をする、のちのいわゆる「不思議ちゃん」に通じるような存在。彼女はフリーライターで、自分の夢を追いかけたい人、というキャラクターでした。『夏物語』は、彼女がマイケル・ジャクソンの取材をすると言ってアメリカに行ってしまう、というところで終わります。

西森 空港で、良介と別れのキスをするシーンが今でも印象に残っています。あのシーンも当時でいう「とんでる女」の自由奔放さを感じました。

柴崎 一応、恋愛は成就するんだけど、彼を置いてアメリカに行ってしまう。思えば、当時のドラマは、恋愛を描きながら、そこを離れて「仕事を選ぶ=女の自立」という描き方をすることも多かった印象があります。それが新しい女性像として象徴的になっていたのかもしれません。

西森 先述の『東京ラブストーリー』もやっぱりリカは仕事を選び海外に行く。

柴崎 でも、それが『秋物語』だと、大竹しのぶはアメリカで上手くいかなくて日本に帰ってきていて、柳葉敏郎と付き合いつつ、彼のお母さんを世話しているという設定になっていた。大人になって見直してみると、仕事や家族などの問題の絡んだ物語だったんだな、と気づかされます。中学生だと、状況は理解できても実感としてはわからなかったですね。

西森 当時、『秋物語』では、岩崎宏美演じる実家の釣り漁船の店で働いている沖中美樹の存在もあって、前作よりもリアリティを感じていました。絵にかいたようなキャリアウーマンではなかったことで、より人間くさい感じがありました。

(九月一日、Zoom にて収録。隔月で連載予定)

構成 辻本力

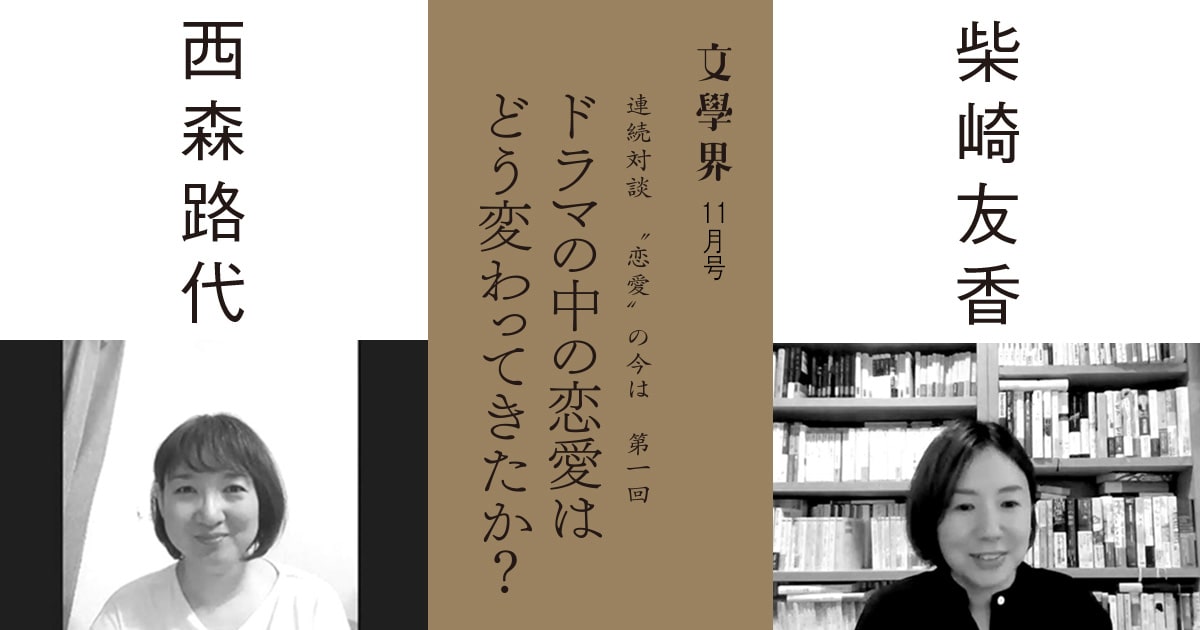

しばさき・ともか/作家。1973年大阪府生まれ。2000年『きょうのできごと』で単行本デビュー。07年『その街の今は』で芸術選奨文部科学大臣新人賞、織田作之助賞大賞、10年『寝ても覚めても』で野間文芸新人賞、14年「春の庭」で芥川賞を受賞。その他の小説に『公園へ行かないか? 火曜日に』『千の扉』『待ち遠しい』『百年と一日』などがある。

にしもり・みちよ/ライター。1972年愛媛県生まれ。日本、香港、台湾、韓国のエンターテインメント全般について執筆。著書に『K―POPがアジアを制覇する』、共著に『韓国映画・ドラマ わたしたちのおしゃべりの記録2014~2020』『「テレビは見ない」というけれど エンタメコンテンツをフェミニズム・ジェンダーから読む』など。

この続きは、「文學界」11月号に全文掲載されています。