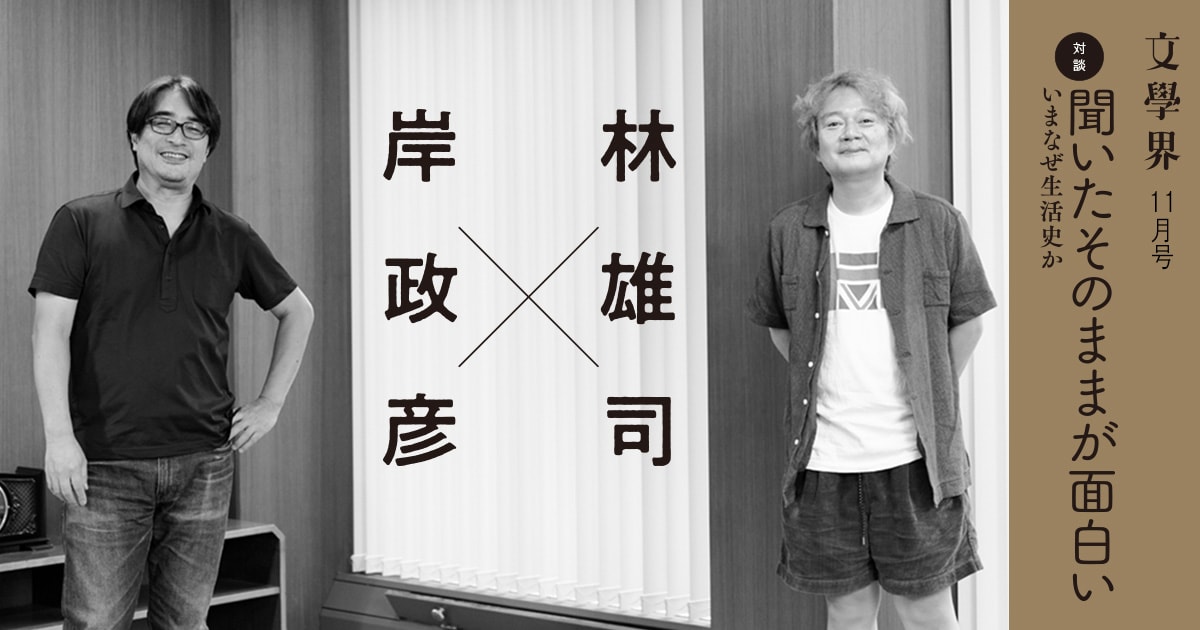

150人の声を集めた『東京の生活史』が刊行された。無名の人々が語る人生を記録する「生活史」はなぜ面白いのか?

編著者と「デイリーポータルZ」編集長がその謎を語り合った。

■作らない、ただ聞く

林 聞き手として参加しておいて言うのも何ですが、すげえデカい本が送られてきてびっくりしました。

岸 『東京の生活史』(筑摩書房)って、面白い本で、厚ければ厚いほどちっぽけになるんです。ひとりの人に二、三時間話を聞けば、五、六万字にはなるけど、一人一万字までにしてもらって、一五〇人で二段組み一二〇〇ページを超える厚さになった。でも、東京の昼間人口は一五〇〇万人ですから、全員の話を聞こうと思ったら、これが一〇万冊要るわけです。書いてないことの方がはるかに多い。読めば読むほど、ごく一部なんだなということがわかる。面白いなと思ってくれたら、それがいちばんいいんですけど、どういう読まれ方をするか、すごく楽しみです。

林さんは自分から聞き手募集に応募してくれたんですよね。

林 そうです。

岸 「東京の生活史」を聞きたい、とツイッターでつぶやいたのが、二〇一八年の九月で、筑摩書房の柴山浩紀さんが企画を通してくれて、二〇二〇年の七月に聞き手募集を始めたんだけど、二、三〇人ぐらいしか来ないだろうなと思ってました。ところが、五〇〇人近く来た。「デイリーポータルZ」(以下、「デイリー」)で書いてる人にも手伝ってもらいたいなと思ってたら、林さんが来てくれたから、すごく嬉しかった。うわっ、ボスキャラから来た、みたいな(笑)。

林 僕は岸さんの聞き取りのテクニックを知りたくて応募したんです。岸さんが聞き手におこなった研修で「積極的に受動的になれ」と言ったのをよく覚えています。「語り手が嫌がることは全部削ってよい。削っても面白さは変わらない」とも言ってくれて、すごく気が楽になりました。岸さんは「語り手の話が全然つじつまが合わなくてもいい」とも言うんですよね。

岸 全然大丈夫です。生活史の聞き取りを二五年以上独学でやってきて、「作らない」という結論に達したんです。人にインタビューするときは、当然、聞きたいことがあって聞くんだけど、聞きたいことをあんまりこっちが決めていると、その範囲でしか話が出来ないですよね。だから、なるべく作らないように、こっちから聞かないようにしてます。しゃべってもらうことにただうなずくみたいなかんじ。何が起こっても全部肯定するというか、何が起こっても相手に委ねる、しゃべってもらう。相手がしゃべりたくなかったら、それでもいい。だから、聞き手への研修では、何かを聞き出したりとか、本音を引き出そうとしたりとか、ものすごくエキセントリックな話を聞き出すとか、そういうことはしなくていいし、「今まで誰にも言ってなかったんだけど、実は」みたいな話は別に聞かなくていいから、と言いました。普通に生い立ちから順番に聞けばわかりますと。鍋に味噌汁いっぱい作って、そこからお椀一杯だけすくっても、味は変わらない。それでいいんです。

林 普段はインタビューを文字に起こしていくときは、語尾を整えたりするんですけど、今回は岸さんの教えに従って、口調もそのまま文字に起こしたので、すごく面白かったです。

岸 そうそう。でも、私からしたら当たり前のことなんですけどね。『街の人生』を出したときも、口調をそのまま出したのがすごいってめっちゃ言われたけど、口調も言い回しもそのまま残した方が面白いに決まってるやん、と。逆に、なんで編集するんだろうと思います。