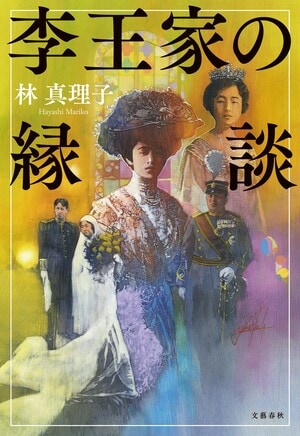

韓国併合後の日本の皇族と朝鮮の王太子との縁談を描いた、林真理子さんの新刊『李王家の縁談』。

明治時代に旧佐賀藩藩主、鍋島直大(なおひろ)の娘として生まれ、19歳で梨本宮守正(もりまさ)王に嫁いだ伊都子(いつこ)は、長女・方子(まさこ)を朝鮮王家に、次女・規子(のりこ)を伯爵家に嫁がせるなど、家柄を重んじた縁談を次々に進め国に尽くした。本作では、彼女の日記を紐解きながら、大韓帝国最後の皇太子・李垠(イウン)と方子の縁談を中心に、大正から戦後までの激動の時代が描かれていく。

林 昨年来、秋篠宮家の長女・眞子内親王と小室圭さんとのご結婚の話題で持ちきりでしたけど、今度の作品は、それに便乗して書いたわけではもちろんないんですよ(笑)。

磯田 ここまで皇族や華族の頭の中に踏み込んで描ききった小説を、僕は読んだことがないので、すごく興奮しました。たとえば、林さんはこれまでも、作品の中で同族経営者やセレブ女優の内面を追求されていますが、いずれも実際にインタビューが可能な相手です。しかし、今回は情報の少ない、閉ざされた空間で生きた人々の価値観が克明にリアルに描写されていて、歴史家から見ても本当に大きな驚きを覚えました。

林 私はある意味で、皇族華族フェチなところがありまして(笑)、昔から色々と本や資料を読んでいたんです。とはいえ、ノンフィクションではなく、フィクションとして描くのは大変でしたね。身分の高い方々は、私たち一般人とは全く異なる価値観のなかで生きていますから、その独特な感情を想像するのが難しい。ただ、今回は梨本宮妃伊都子さんの日記をまとめた『梨本宮伊都子妃の日記―皇族妃の見た明治・大正・昭和』(小田部雄次著)がありましたので、その資料を非常に参考にさせていただきました。

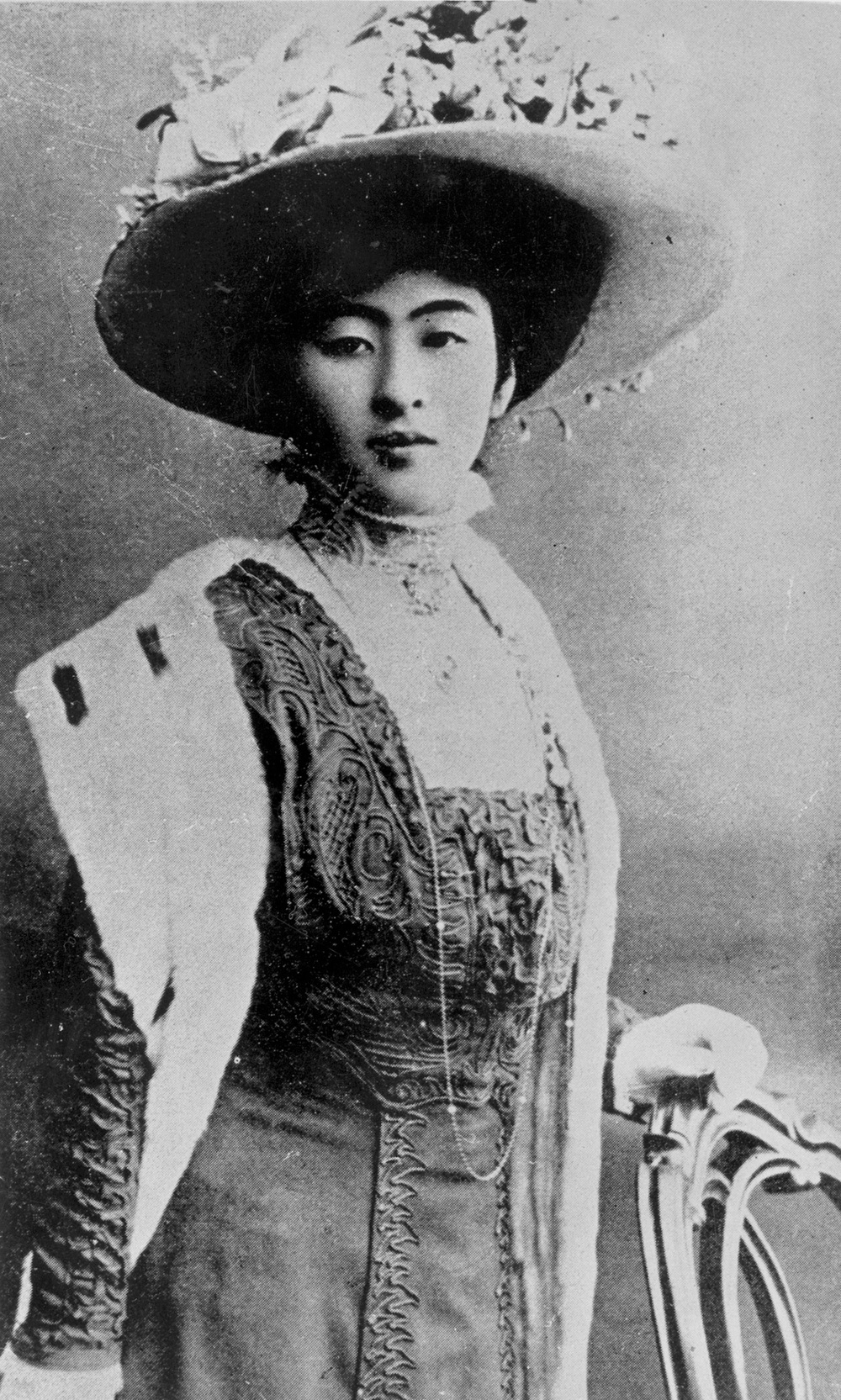

磯田 父である鍋島直大侯が、イタリア特命全権大使としてローマに駐在していたときに生まれたことから、「伊都子」と名づけられたというエピソードが、小説の冒頭に書かれていますが、鍋島家が藩主を務めた佐賀藩は、先祖代々進取の気風に富んでいて、祖父の直正(閑叟[かんそう])は日本で初めて天然痘のワクチン接種を導入したり、いち早く西洋の軍事技術の導入に励んでアームストロング砲を装備した人物です。その気風が伊都子にも受け継がれたのか、美しいだけではなく、非常に聡明だったことが、彼女の日記の叙述から分かります。

伊都子の頭の中の論理の構築を追うと、当時の世界状況も浮かぶ。江戸時代まで日本以外、東アジア諸国は、中国中心の冊封・朝貢外交のなかにいました。ところが、日本が先に西洋化し近隣諸国に砲艦外交を始めて琉球・朝鮮を従え、力関係が変わった。伊都子がその世界史的状況下で縁談を進める。歴史の授業の教科書に使いたいくらいでした。

縁談は「家」が決めるもの

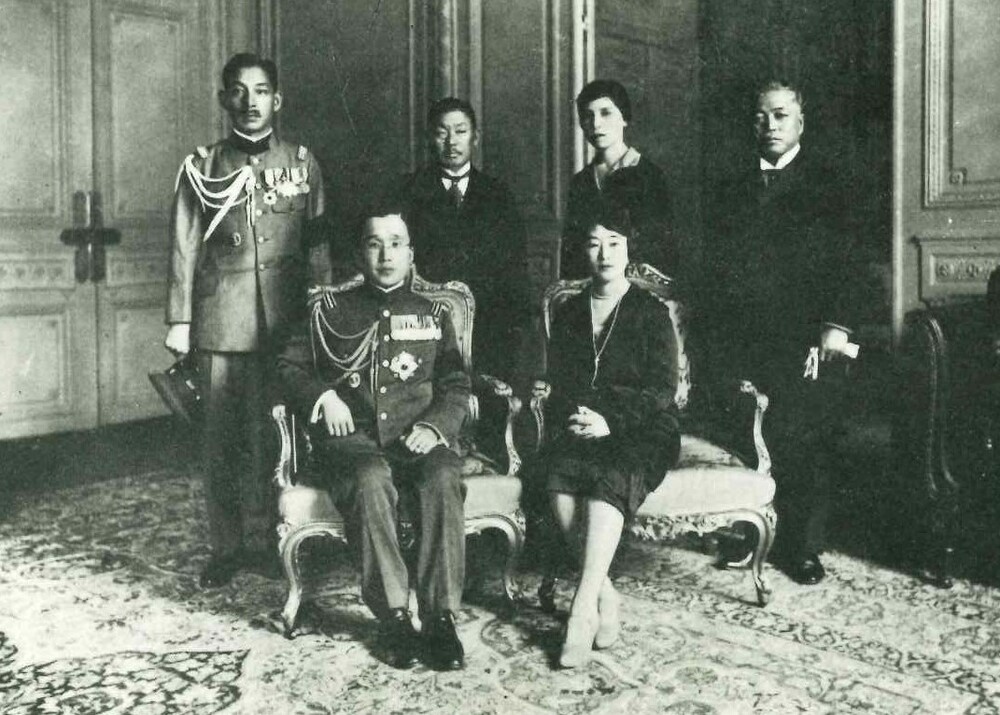

林 この本の中では、当時の皇室や宮家、華族をめぐるさまざまな結婚のことを書きましたが、最初のきっかけになったのは大韓帝国の李垠皇太子と、梨本宮家の長女である方子さんの縁談です。これまで日本では、方子さんの結婚は、韓国併合をうまく進めるための政略結婚だと見られることが多かったようです。方子さんは、好きでもない朝鮮の王世子李垠のもとに泣く泣く嫁がされたという、悲劇の女王として捉えられていたんですが、色々と調べていくうちに、実際は、方子さんの母・伊都子さんがかなり積極的に縁談を進められていたという説もあることを知りました。

磯田 キーとなるのは、伊都子妃の日記の中に出てくる、大正五年七月二十五日の頁ですね。

「兼々(かねがね)あちこち話合居(はなしあいおり)たれども色々むつかしく、はか/″\しくまとまらざりし方子縁談の事にて、極(ごく)内々にて寺内を以て申こみ、内実は申こみとりきめなれども、都合上、表面は陛下思召により、御沙汰にて方子を朝鮮王族李王世子垠殿下へ遣す様にとの事になり」

方子さんの結婚が上手くまとまらない。そこで伊都子が内々に朝鮮総督を通じて朝鮮王家に縁談を申し込んだ。内実は伊都子側から申し込んでいるのだけれども、表向きは天皇のお考えによる勅命という形で縁談を進めることになった。「内実は申こみ」とはっきり書いてあるところがポイントですね。

林 伊都子さんの日記を読んでいると、理知的で魅力のある方だということを随所に感じさせます。しかも日本赤十字社で看護学も修められていることもあって、非常に合理的な面も読み取れます。今日は紀尾井町の文藝春秋からオンラインで対談をしていますが、ちょうどすぐ近くに李王家邸があり(現在の「赤坂プリンス クラシックハウス」)、往時は素晴らしいお住まいだったことを偲ばせます。日韓併合後の李王家は、皇室に準ずる扱いを受け、年間百五十万円という多額の歳費を受け取っていたそうですし、伊都子さんが「これだけお金がもらえて、皇太子の扱いを受けるならば、娘の縁談相手に良いだろう」と考えたことは、まったく不思議ではありません。

磯田 本人同士が縁談を決めるべきだという議論は、現代の考え方であって、当時は家が決めるものだというのが共通理解だったと思います。さらに士族、華族、皇族と、家格が上に行けば行くほど「表」と「奥」が別れていて、その縁談は奥向き=母親が息子に対して指示をするものなんです。封建時代は女性の発言力がなかったと言われますが、身分制というものは「身を分ける」ものであって、男は男の、女は女の分がありました。

僕の地元の岡山藩士の婚姻届をみても、嫁とりは嫁ぎ先の姑の養女にして嫁がせている。姑が嫁を指揮系統に入れ、奥の女の世界をつくる意識が極めて強い。そこは男性の不可侵領域で、母が息子の妻選びにも絶大な発言力をもった。

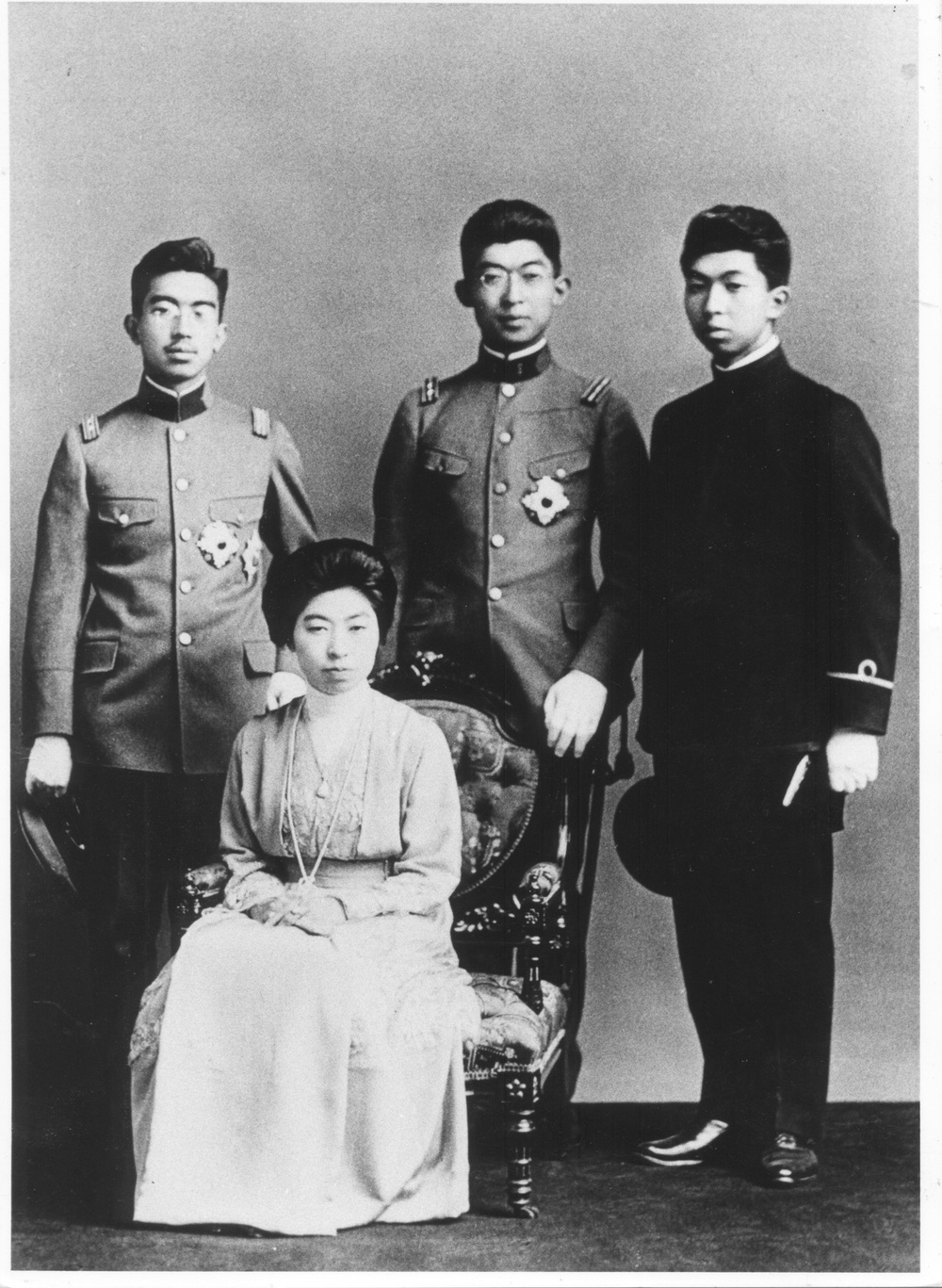

林 まさに伊都子さんが考えたように、女性は女性なりに政治国内戦を縁談でやっていたわけですね。実は『李王家の縁談』のもうひとりの主人公は、大正天皇のお后である貞明(ていめい)皇后なんですが、この方は裕仁(ひろひと)皇子(後の昭和天皇)については少し違いますが、その他の三人の皇子の縁談を、恙無(つつがな)く上手に進めていらっしゃいますよね。非常に頭の良い方だったのだなと思います。

磯田 例外はあるにしろ、近代の皇室では、次期天皇の縁談・皇太子のお妃選びは皇后である母親の仕事でした。その意向が大きく尊重されるべきだったものが、戦後から全く別の原則と方法で選ばれ始めた。米軍による占領、民主化のなかで、皇室がもっとも変わった点は、実は結婚に関しての原則だったのではないかと個人的には思っています。

林 最終的には裕仁皇子の縁談を認められた貞明皇后にしても、良子(ながこ)女王(後の香淳皇后)をあまりお好きではなかったらしいですし、香淳皇后にしても美智子さまに対してだけは挨拶をされなかったという話もありますから、「長男の嫁」というのが嫌われる歴史は、いつの世でも繰り返されているのかもしれませんけれど(笑)。

磯田 良子女王が皇太子の裕仁親王に選ばれる過程も、林さんはきちんと書かれていらっしゃいますね。皇太子妃にふさわしい年齢の女子は、宮家から十一人、条件にかなう華族も含めて十八人いたと、候補者の人数まできちんと挙げられていますが、将来のお后になる女の子の条件は、皇室典範できちんと決められていて、せいぜい二十人前後でした。

林 伊都子さんは、娘の方子さんが皇太子妃に選ばれなかったことが、相当悔しかったと思います。良子さんと方子さんは従姉妹同士で、お互いに家柄は申し分なかったはずです。

磯田 それには長幼の序にうるさい時代だったことも関係していると思います。良子女王の実家の久邇宮(くにのみや)家と梨本宮家だと、どうしても兄の家である久邇宮家を優先せざるをえなかったのではないでしょうか。その一方で、宮中公家の世界では、妃の年齢についてはあまり気にされないようで、実は“姉さん女房”の数は結構多いんです。いつ頃から年上の男性と年下の女性の結婚が増えてきたのかということは、僕自身、社会学的に興味を持っている課題のひとつです。

林 中世にまで遡りますが、『平家物語』の建礼門院徳子にしても、高倉天皇よりかなり年上ですものね。天皇が男性として性に目覚める頃、女性がちょうどリードしていけるということもあったかもしれません。

磯田 事実上そうなるでしょう。女性の方が肉体的にも精神的にも成熟が早い傾向もありますから。

林 方子さんは皇太子裕仁親王と同い齢ですが、年齢の問題ではなかったと考えると、伊都子さんが選ばれなかった娘の嫁ぎ先を早く決めねばと焦ったのもよく分かります。

貞明皇后はオールジャパンで

磯田 良子女王は何事にも動じない、落ち着いた方だったようですね。

林 お写真を見ると、本当に日本人形のようで、ああいう顔立ちが昔の美女とされていたのですか?

磯田 そのようにも考えられますが、昭和天皇は幼時から質実を叩き込まれ、地味で実直な感じの方がお好きだったのではないかと思います。目鼻が大きくて目立つ華やかな方を望むのは“享楽的贅沢”と考えられていたふしがあります。

林 続いて貞明皇后の次男の秩父宮の妃となった、松平勢津子(せつこ)さんは会津の松平容保(かたもり)の孫ですから、これはすごい。かつての朝敵の子孫を皇室に迎え入れるという発想もなかなかできません。

磯田 維新に功績のあった薩長との力関係も含めて、貞明皇后は「オールジャパン・ノーサイド」を考えられた。政治方面の男性方とも相談をされた上でしょう。久邇宮家と梨本宮家の父である中川宮(朝彦親王)は、実は明治元年に徳川慶喜に使いを出して維新政府の転覆を企てたとして、一時、親王位をはく奪されて広島に幽閉された皇族です。要するに、朝敵にされたり、けん責されたりした一族にも不満を持たせぬよう、名誉回復して体制に取り込む機能を、皇族の縁談はもっていたわけです。

林 伊都子さんから見れば、勢津子さんは平民の外交官に嫁いだ妹の子です。身分としては自分の次女・規子の方が高いにもかかわらず、ここでも選ばれなかったという悲憤があったでしょうね。縁談の話がきた時、勢津子さんのご両親も、「地味で不器用で普通の子です」と何度もご辞退したそうですが、勢津子さんも決して派手な雰囲気はなくとも、本当に品よくまとまっていらっしゃって、貞明皇后にも可愛がられたそうですね。

磯田 世間からの注目度が高いぶん、上流階級のお嬢様たちは、縁談に際して色々な悩みを抱えていらっしゃったと思います。そのひとつは嫡出子と非嫡出子の問題です。つまり、母親が正妻かどうかで縁談にも如実に差が出る時代でした。

林 学習院はそういうことで差別はしない建前だったということですが、華族の庶子、柳原白蓮も最終的には東洋英和女学校に通いましたし、実践女学校を出ている方がいるのも、母親の出自によるところが大きかったようですね。

磯田 もうひとつ差別の問題があって、それは容姿です。現代は世の中の女性たちは美しい女優さんに憧れを抱きますが、当時、女優は地位が低くイメージが今ほどよくない。皇族華族の令嬢こそが憧れの的でした。肖像写真が雑誌や新聞に載り、大衆の注目を集めたわけです。

この小説のなかでも、貞明皇后が、色黒であることから「黒姫さん」というあだ名をつけられていて、ご本人も内心気にされていたことは有名な話です。さらに林さんの小説の中では、夫の大正天皇が新婚にもかかわらず、若く美しい伊都子さんに懸想気味だったというエピソードが出てきますね。

林 大正天皇が皇太子時代、日光の田母沢御用邸に滞在されていた折、鍋島家別邸にいた伊都子さんにダックスフントを押し付けていかれ、鍋島家が大層困惑したというのは本当の話です。ただ、伊都子さんは大名の娘ですから、皇太子に嫁げる身分になく、貞明皇后のライバルだったわけではないんですけどね。

磯田 明治天皇の時代までは側室を置きましたが、条約改正もあって、欧米のキリスト教国に野蛮の王とされぬよう表向きは一夫一妻制にする必要が生じます。大正天皇は皇后のある身で有力な侯爵の令嬢を後宮に入れることはできません。西欧化のせいで伊都子が手の届かない、高嶺の花になっていたのが面白い。

林 結局、伊都子さんは梨本宮家に嫁ぎ、娘の方子さんは皇太子に嫁げる身分を手に入れたわけですが、嫁ぎ先は朝鮮の皇太子の李垠ということになりました。この縁談が調ったとき、方子さんは学習院に通われていましたが、嫁ぐ前日荷飾りに同級生たちがわらわらと方子さんのところに集まってきたそうなんですね。「よその王子に嫁ぐあの人を見に行きましょう」という、上流階級の女の子たちの残酷さが表れていると思いました。

悲劇の王妃は真実か

磯田 もっとも母親の伊都子さんは考えが違う。今は異文化との縁組でも、いずれは朝鮮も「もうひとつの日本になる」とみた。方子さんの縁談は国のためにもなると本当に信じていました。さらに、李垠が皇太子として扱われるのであれば、宮中席次、位階の高さの点でも申し分ないとも考えていたでしょう。幕末の鍋島閑叟の血をひくだけあって、まったく先見第一の合理主義者です。

よく「薩長土肥」と言われますが、実は佐賀(肥前)藩は鳥羽伏見の戦いには加わっておらず、戦ったのは薩長土と因幡・伯耆の鳥取藩でした。後から倒幕に加わった肥前は自慢の海軍力とアームストロング砲を提供。上野の彰義隊と会津若松城をその火力で制圧し、維新のお手柄順位で四番目に滑り込んだわけです。薩摩の島津家に連なる良子さんが日本の皇太子の妃に内定し、鍋島系の方子さんが朝鮮王世子の元に嫁げば、序列的にも座りが良いと思われたこともあるでしょう。

林 当時の日本には、朝鮮人は三千人しかいなかったそうです。ですから、李垠と方子さんの結婚は、日朝結婚の第一号のようなものだと言われています。伊都子さんの朝鮮に対する偏見のなさは、もっと評価されるべきだと思います。

磯田 日本と韓国についてはあまりにも複雑な問題が横たわっていますが、もともとは日本の天皇が「王」ではなく、「帝」を名乗ろうとしたことが根本にあり、この小説の通奏低音としても流れていると思います。帝と王の違いは、帝は王に王たるもの。つまり、帝は子分にあたる王国を下にもつのが条件なんです。中国は人口も多く、周王朝は天子が、秦から皇帝が周辺の王の国を従えてきた。

しかし日本は中国との対抗上、ひとりぼっちでも帝を名乗り続け、ようやく明治の時代になって琉球王国を自分たちの版図の中に入れた。さらに日韓併合でふたりの王を従えた状態になり、さらに清朝最後の皇帝であった溥儀(ふぎ)を連れてきて満州帝国を作り、これを傀儡状態におきます。二人ないし、三人の王を従える、あるいは連携している状態の帝国を一時的に作っていったのが、明治から戦前にかけてで、帝国の実態を作る作業も同時に行われました。そのひとつが日本の皇族と朝鮮王朝との縁組に関する法律規定であり、方子さんと李垠皇太子の婚約前にそれが作られています。

林 少し意外だったのが、二人の縁談が決まった当初、朝鮮の方ではそれほど大きな反対はなかったそうですね。

磯田 朝鮮の歴史を見ると、モンゴル帝国時代、高麗王朝の王にはモンゴルの皇族女性が連続して嫁いでいます。つまり、朝鮮半島では、隣りの軍事大国が王に后妃を押し付けてくる状況はすでに経験ずみでした。西洋化の時代になり、周辺国を従える“帝国”の確立を急ぐ日本が、かつてのモンゴルのように王に妻を押し付けてきた、と捉えたかもしれません。

林 その視点は考えたことがなかったです。ただ、李垠と方子さんの最初の息子が朝鮮で亡くなり、これが毒殺だったと根強く言われています。やはり日韓併合の歪みが顕れてしまったということでしょうか。

磯田 日本はそもそも“併合”という形をとった上に、李垠を東京で教育し、長期的に住まわせています。徳川幕府が大名の子を江戸に置いたのと同じです。朝鮮もここまで外国に、自国の王を取り込まれたのは稀でした。さらに、日本は神道、朝鮮は儒教の国ですから、宗教的な共通点もないわけで、日本に対する反発心は間違いなくあったと思います。

林 最初は子供の頃に伊藤博文に無理やり連れてこられて、おいたわしい人質の王子様だったわけですが、そのうち日本の女性を娶った上、東京でいい暮らしをしている――このように国民の感情が変化していき、戦後、李垠夫妻の結婚は歓迎されず、長らく韓国への帰国も許されませんでした。日本が朝鮮の国民感情を無視したことを色々とやっていたことは事実だし、それを今も引きずっているわけですから本当に難しいですね。

磯田 ヨーロッパではキリスト教を共通の土台とした王室間の縁組が脈々と行われ、ポルトガルからロシアまで幾重にも縁戚関係が築かれています。一方、東アジアは違う。柏手を打つ日本の神道は、朝鮮はもちろん、中国や東南アジアにもありません。顔は似ていても、玄界灘を隔てて、大陸アジアと島国日本の間には大きな隔壁があります。『李王家の縁談』は深い問題提起を含んだ作品です。

林 ヨーロッパの融和的、発展的縁組と違い、傀儡政府の満州帝国へ嫁いだ嵯峨浩さんも含め、方子さんの結婚が、現代では女性の犠牲的悲話としてのみ捉えられているのは残念でなりません。今回、李王家について調べていくうちに、李垠の異母妹にあたる大韓帝国最後の王女・徳恵(トケ)姫と宗武志(たけゆき)さん夫妻についても、色々と知ることになりました。夫の宗武志さんは対馬藩の旧藩主の家柄で、東京帝国大学文学部出身、北原白秋にも師事していた上に、写真を見るとすごくイケメンで背が高いんです。

磯田 宗武志さんはまるでドラマにでも出てきそうな美貌の持ち主ですよね。この縁談も伊都子さんが積極的に関わられたようですね。

林 貞明皇后の実家の九条家とのご縁も宗武志さんは深く、和歌も詠むし、詩にも素晴らしく造詣が深い。ところが、韓国で出ている本や映画を見ると、まるで彼に監禁されたせいで、徳恵姫が病んでしまったかのように本当にひどい描かれ方をしています。私が調べた限りでは、徳恵姫は統合失調症を患ってしまっていたにもかかわらず、徳恵姫のご実家から離婚を要請されるまで、宗武志さんは献身的に姫に尽くしていたといいます。この事実は韓国の方にも、きちんと知ってほしいと思いました。

皇室の縁談と権力闘争

磯田 本作の中では日韓関係はもちろんですけれど、もっと広く国際関係をみても、中国型の秩序から西洋型の秩序へ、さらに国内の政治関係では、かつての大名家の地位が華族とはいえ落ちていく一方で、皇族の地位が上がっていった事実が書かれていることも、重要なポイントだと思います。

林 その通りで、江戸時代の宮家というのはさほど重く扱われていません。戦後に十一もの宮家が皇族の身分を離れましたが、そのほとんどが維新後に新たに創設されたものなんです。

磯田 明治以前の宮家は、公卿筆頭の五摂家(近衛家、鷹司家、九条家、二条家、一条家)の方が家格が高く、近衛家などは天皇の実子を養子にしています。実質的にも皇族以上の待遇であって、たとえば、五摂家と宮家がすれ違うときは、宮家の方が遠慮しました。これを「路頭礼」というのですが、林さんはそこまでよく描き込まれましたね。

林 明治39年に創設された竹田、朝香、東久邇の各宮家はいずれも、明治天皇の内親王の嫁ぎ先として創設されました。そもそも伊藤博文や山縣有朋らは、宮家があまりにも多すぎると苦言を呈していたらしいです。

磯田 おそらく彼らにとって本当の宮家は、以前から続く四家(伏見宮、桂宮、有栖川宮、閑院宮)のみというイメージもあったでしょう。さらにここでも問題になるのが、西欧化による一夫一妻制です。皇位継承を安定したものにするため、宮家を増やすことになったものの、伏見宮の直系ということが重視され、朝彦親王(中川宮)が久邇宮家の創設を許され、さらにその子供たちが、賀陽宮(かやのみや)、梨本宮、朝香宮、東久邇宮と、次々に新たな宮家を興すことになった。当時はまだ朝彦親王が、薩長政府を裏切って徳川慶喜と共謀しようとしたことも記憶に新しいわけで、自分たちが奉った宮家ではないという意識は当然あったと思います。

林 本作のスピンオフとして、久邇宮家を継いだ邦彦(くによし)王の長男であり、良子女王のお兄様、朝融(あさあきら)王の縁談について「綸言汗の如し」という短編を書きましたが(「オール讀物」九・十月号掲載)、そこでも長州出身の元老・山縣有朋は、島津家の男系の血筋に視覚障害があることを理由に、良子女王へ婚約辞退を迫ります。父の邦彦王による貞明皇后への上奏により無事に婚約は成ったものの、今度は朝融王が伯爵家の酒井菊子との婚約を破棄するスキャンダルが発生し、大きな波紋を華族界に投げかけます。皇族の縁談をめぐる問題は、決して今に始まったことではないんだなと、調べていて非常に面白かったです。

磯田 とりわけ前近代社会では、縁談と凄まじい権力闘争が密に繋がっていたと思います。歴史上、縁組しようと自分から皇室に接近した人をみると野心家もかなりいるわけです。歴史家としては、いつも欲のない心の綺麗な人ばかりが皇室に接近してきて縁組が成り立つようなイメージは、絵空事のような気がします。

林 なるほど。すごく深いお言葉だと思います。とはいえ、梨本宮妃伊都子さんは、やはり時代をよく読んで、周囲の人々を注意深く見定めながら、さまざまな縁を取り結んだのだと思います。九十四歳まで生き、美智子さまの代まで見届けられて、パワフルで魅力的な方でした。こういう日本の貴婦人がいたことを、多くの皆さまに知ってもらえたらうれしいですね。