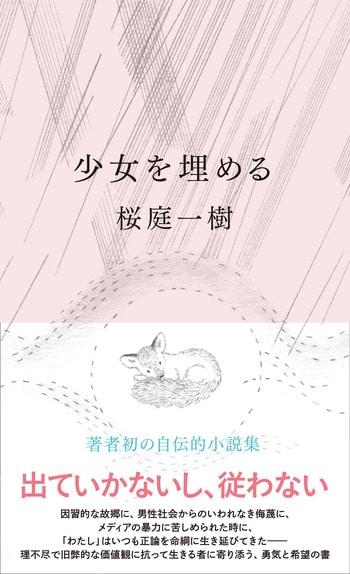

数々のエンターテインメント小説を発表してきた桜庭一樹さんが、初となる自伝的小説集『少女を埋める』を上梓した。一見すると物騒なタイトルだ。

「小説にも書きましたが、私の地元には、土手を作るときにたまたま通りかかった猿回しの旅芸人を人柱として埋めた、という言い伝えがあります。でも、“たまたま”ではなく、よそ者を選んで埋めたんだと思うんです。私はこれまでそういったよそ者やマイノリティ、異能者を、少女というモチーフに託して描いてきました。少女を埋めようとする社会に抗い、何度でも穴から這い出ようと」

表題作は、2021年2月、小説家の「冬子(ふゆこ)」が母に父の危篤を知らされる場面から始まる。コロナ禍下での7年ぶりの鳥取への帰省、母を助けながら父の枕元に立つ冬子は、最期を看取り葬儀までを無事に終える。しかし、その日々のなかで彼女は、若い頃に苦しめられた土地に根付く旧弊的な価値観に再び直面することになる。いまだ家父長制が強く女性には抑圧的で、変化を促そうとする異分子=少女を見ればすぐ排除しようとする……。

「苦しいなと思う出来事があった時に、そのことを小説に書いて箱庭療法のように整理してきました。今回も書いているあいだはずっと苦しくて、書き終えた原稿を担当編集者に送って感想が返ってきた瞬間、だいぶ楽になったのを覚えています。そういう場合に、今まではフィクション性の高いキャラクターに自分の気持ちを投影して、物語に昇華させてきました。自分のことを小説に書こうと思ったことは、これまで一度もないんです。それが今回は自分でもなぜだかわからないまま、自分と重なる冬子という人物が生まれて自伝的な作風になった。今思えば、コロナ禍にあって、どこにも出掛けられず、思うように人にも会えなかったことで、気づかぬうち生々しい作風に向かったということもあったのかもしれません」

これまでの桜庭作品とは異なる生々しさが響いたのだろうか、「少女を埋める」を掲載した文芸誌が世に出て数日、桜庭さんのもとには、続けざまに知人から感想が届いたという。

「いくら親しくてもこれまでのおつき合いでは話に上ったことのない、ご自身が肉親を亡くされた体験を熱心に伝えてくださる方が多かったのが印象的でした。感想をくれた知人は、編集者など都会に出て働いている方が大半です。都会で自立して生活をしていて仕事もするなかで、その人の価値観はどんどん更新されていっているのに、葬儀などで地元に帰ると、いまの自分には全くなじまない、その土地の共同体が持つ昔ながらの価値観を突き付けられてしまう。でも、大人だし、そういう場面ですから、“自分はこういう価値観は受け入れられない”と伝えてわざわざ和を乱すことは、たいていの人はしませんよね。それでモヤモヤを抱えたまま日常に戻っていく。その時に言語化せずにいたものに、『少女を埋める』を通してあらためて向き合った気がする、と言っていただきました」

そのことを桜庭さんは「あれを読んだことで何かが喚起され、そこからいままでと違う形のコミュニケーションが始まったように」(本書所収「キメラ」より)感じたという。本書に刻まれた冬子の苦しみと抗いの軌跡は、親しい方を喪った経験がある、家族のあり様にわだかまりを感じる、土地の共同体になじめない、そういう苦しみを抱く読者にきっと寄り添い、勇気づけてくれるだろう。

さくらばかずき/1971年生まれ。99年に小説家デビュー。2007年『赤朽葉家の伝説』で日本推理作家協会賞、08年『私の男』で直木賞を受賞。『ほんとうの花を見せにきた』『桜庭一樹のシネマ桜吹雪』『小説 火の鳥 大地編』など著書多数。