- 2022.08.12

- 特集

「ボー マイニチ オトナチク チテルカ」――「ベランメエ」隊長が見せた優しい父親の横顔

文春文庫編集部

『戦士の遺書 太平洋戦争に散った勇者たちの叫び』(半藤 一利)

ジャンル :

#ノンフィクション

8月3日に発売された、半藤一利『戦士の遺書 太平洋戦争に散った勇者たちの叫び』。

本書は「語り継ぎたい昭和軍人たちの遺書のことば」として、太平洋戦争に散った二十八人の軍人の遺書をもとに、各々の人物像、死の歴史的背景へと迫ります。

今回はその中から、特攻兵器「桜花」隊を率いた、野中五郎の章を公開します。

全滅覚悟の出撃「湊川だぜ」──海軍少佐 野中五郎

“尊王討奸”の名のもとに青年将校が反乱を起こした二・二六事件の、「蹶起(けっき)趣意書」に記された筆頭名義人は、陸軍歩兵大尉野中四郎である。以下は「外 同志一同」とある。反乱は成功しなかった。最先任の将校として先頭に立った野中大尉は、二月二十九日午後、陸相官邸において責任をとり拳銃で自決した。

「天壌無窮(てんじょうむきゅう) 陸軍大尉 野中四郎 昭和十一年二月二十九日」

とだけ書かれた絶筆がそばのテーブルの上に残されていた。

兄の四郎が陸軍士官学校へ進んだのと違い、弟の野中五郎は海軍兵学校を選んだ。卒業は前年の昭和十年、兄が事件に起(た)った雪の朝、弟は海軍飛行学生として霞ヶ浦航空隊で雪上訓練をしていた。その野中を教官がよび、兄の蹶起を伝えた。それから四日後、兄の死が弟の五郎にもたらされた。

幼いころから五郎は、兄を心から畏敬していた。姿勢をくずさずむつかしい書を読む兄にたいし、弟は寝ころんで立川文庫のような講談本を読みふけった。兄は端正な秀才であったが、弟は天衣無縫の暴れん坊。性格的には対照的な兄弟でありながら、仲の良いことは無類であった。五郎は海兵生徒当時から陸軍にいる兄を、友人たちに自慢した。霞ヶ浦へ来てからも、何かといえば兄を例にもちだした。

野中兄弟の父の勝明は、ドイツに留学した砲術の権威として知られた退役陸軍少将で、尊皇精神の厚い人物である。その教育もそれに徹していた。それだけに反乱軍となり天皇に弓を引いたという事実は、一家にとってはあまりに衝撃であった。人一倍快活な五郎も、その後しばらくは気の合った仲間とも語らなくなった。そしてただよき飛行機乗りたらんと訓練に没頭した。数年ののちに、ようやくいつもの五郎に戻ったが、しかし兄の四郎のことについては、それからのかれの生涯において、ついに一度も語ることはなかった。

そして、ほんとうにわずかな友だけが知ることであったが、野中五郎は終生、兄四郎の写真を肌身につけて離すことはなかったという。

いちどは野中も軍籍から身をひくことを考えたが、海軍がそれを許さなかった。海軍というより、海軍航空が、生まれながらの飛行機乗りといった野中を是非にも必要としたのである。また、野中にとって、海軍航空隊という手荒いところが、いわば天国であった。技倆(ぎりょう)を磨き、航空戦術を練ることだけがかれの生き甲斐となり、また心の深いところの傷を癒すことになった。

その間に、世界の政治情勢は日一日と悪化し、太平洋をはさんで日米両国の関係は、対決の様相を深める一方となった。反米英の国民的熱狂は戦争待望への狂気と変わり、やがて戦争のもつ冷酷な力学が人間の良識を踏み潰していく。

野中五郎は、そうした急奔する時代の流れを背景にして、霞ヶ浦航空隊から空母「蒼龍(そうりゅう)」乗組、土浦航空隊などを経、第一線の雷撃部隊の指揮官へと急成長していった。しかも野中の指揮ぶりたるやおよそ常識からとっぱずれたアウトロー的なものとして、海軍部内でつとに有名になっていった。それは一種のやくざ、といって悪ければ、講談調の、“ベランメエ”によって象徴される乱暴この上ない指揮ぶりである。

配属された部下将兵が着任すると、背の小さなくりくり坊主の野中は、

「遠路はるばる若い身空でご苦労さんにござんす。てめえ、野中というケチな野郎で、ま、奥に通んな」

と大声でこれを出迎え、若い飛行機乗りのど肝をまず抜くのである。

これは、あくまで部下掌握を目的とした自己演出であった、とかれをよく知る人たちはいう。実は気持のこまやかな、優しい男であったともいわれている。ではあったが、一見がさつとも思われるベランメエの野中節によって、堅苦しい裃(かみしも)をとりさり、上下の関係をぬきにした一心同体の戦闘部隊が形成されたこともまた、事実なのである。人はかれの隊を「野中一家」と呼んだし、隊員はそう呼ばれることを誇りとした。

この野中一家が、陸上攻撃機の主力部隊である第一航空隊に移って間もなく、太平洋戦争が勃発した。野中は部下をみだりに殺さぬことをモットーとして、戦火に身を投じていった。

昭和十六年十二月 比島のクラークフィールド飛行場攻撃、マニラ攻撃、香港攻撃

昭和十七年一月 コレヒドール攻撃

同 二月 ポート・ダーウィング攻撃

昭和十八年五月 アッツ島艦船攻撃

同 七月 ガダルカナル島飛行場攻撃

同 十一月 ギルバート方面艦船攻撃

この年のこの月に野中は少佐に進級。

昭和十九年六月“死ぬ年”とみずから決め八幡大菩薩の旗を掲げ、八幡部隊として硫黄島に進出し、サイパン島夜間攻撃。

こうして野中少佐の戦歴をごく大づかみに見てみると、その作戦行動はそのまま太平洋戦争の諸主作戦と合致していることがわかる。字義どおり野中一家は太平洋を狭しとばかりに働きつづけたのである。

この、参加した「大小の合戦百余回」と自称する野中少佐に、「桜花」特攻のため新編成された神雷部隊の、陸攻隊隊長を任ず、の命がくだったのは、昭和十九年十月一日。もはや大日本帝国に勝利のないことが明確になったときである。

着任した“雷撃の神様”野中がただちに認識したのは、この作戦の成功率がかぎりなくゼロに近いという事実であった。特攻兵器桜花を吊すことで、母機である陸攻の航続力が三割、速度が一割減少する。敵艦隊の二十キロ手前で桜花を切り離す計画になっているが、迎撃してくる敵戦闘機に親子もろとも撃墜される危険が予想された。それを振り払うには、陸攻一隊(十八機)に四倍の直衛戦闘機(七十二機)以上が必要であるが、それだけの戦闘機が整備されるはずはなかった。つまり作戦は無謀にして愚策の一語につきる。

野中は「この槍、使い難し」と歎じ、

「俺は、たとえ国賊とののしられても、桜花作戦だけは司令部に断念させたい」

とかれが信頼する部下にハッキリと言った。

「司令部は、桜花を投下したら攻撃機はすみやかに帰り、また出撃するのだと言っている。そんなことできるものか。ムザムザとやられるだけだ。それくらいなら、桜花投下と同時に、自分も他の目標に体当りしてやる」

そう口に出して死の決意を語った野中の胸中には、このとき、おのれが、国のため天皇のために華々しく散ることによって、兄の汚辱をそそぐという代償的心理が去来していたのかもしれない。少なくとも、強要の拳銃自決に果てた兄のあとを喜んで追う気持が強かったことであろう。

野中一家は、その日を待ちつつ、楠正成が用いたという「非理法権天」「南無八幡大菩薩」の大幟(のぼり)を指揮所にはためかせて、最後を派手やかに飾った。大きな陣太鼓をもちこみ、これを打ち鳴らして、「搭乗員整列」「訓練開始」などの合図とした。それと、およそ季節はずれの鯉幟の吹流しがへんぽんとして、たえず基地のまん中にひるがえっていた。

尋ねられると、野中少佐は、

「五つになる長男から借用してきたもんさ」

と言ったというが、そのときは決まって大照れに照れたという。

戦局挽回の期待をになって神雷部隊が出撃したのは、昭和二十年三月二十一日。それが初陣の日となった。直衛の戦闘機は予期したとおり数少なかったが、総指揮をとる宇垣纏中将は、

「いまの状況で桜花を使えないのなら、使うときがない」

と、断乎として九州沖に姿を見せた敵機動部隊を目標に出撃を命じた。陸攻十八機と直衛戦闘機三十機を率いて飛び立つとき、野中隊長はただ一語を残していった。

「湊川だぜ!」

結果は、まさしく全滅覚悟の、楠正成の湊川出撃そのものとなった。この九州沖航空戦は惨たる結果となった。未帰還者は野中隊長以下百六十名。戦果なし。桜花隊は全滅、母機の陸攻隊もほとんど還らなかった。あまりにも空しい玉砕戦であった。

野中の遺言は「湊川だぜ」の一言だけではなかった。曽我部博士(ひろし)氏が発掘の、出撃を前にして愛児に書きのこした遺書がある。

「ボー マイニチ オトナチク チテルカ オバアチャマ ヤ オジチャマガ ヰラッチャルカラ ウレチイダロウ

オタンヂャウビ ニワ ミンナニ カワイガラレテ ヨカッタネ

オメデタウ オメデタウ

オトウサマハ マイニチ アブー ニノッテ ハタライテイル

ボー ガ オトナチクチテ ミンナニ カワイガラレテヰルトキイテ ウレチイ

モウチョロチョロ アルカナケレバイケナイ ハヤクアルキナチャイ

オカアチャマノ イフコトヲヨクキイテ ウント エイヨウ ヲ トッテ ヂョウブナ ヨイコドモニナラナクテハイケナイ チュキ キライノナイヨウニ ナンデモオイチイオイチイッテタベナチャイ

デワ チャヨナラ

オトウチャマヨリ ボーへ」

アブーに乗って、死地へ飛び立った三十五歳の猛指揮官・野中少佐にあったのは、もうそのときには、可愛いボーへの優しい心だけであったと思われる。

-

「私の不注意と天性が暗愚であったため」――一人でも多くの部下を日本に帰すため、自決できなかった苦しみ

-

「私の後に最後までつづいてください」――「玉砕の島」からの訣別電報と、突撃前の訓示の壮絶

-

【特別公開】「これでよし 百万年の仮寝かな」――腹を切り、あふれる血の中で破顔しながら絶命した男の辞世

-

半藤一利さんを偲んで

2022.08.15コラム・エッセイ -

【特別公開】その日はなぜ必然となったのか? 7か月にわたる日米交渉の果てに訪れた開戦の姿

-

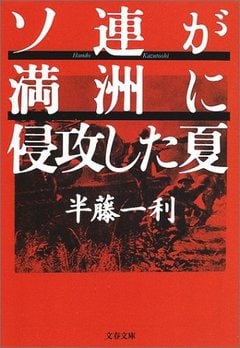

【特別公開】中立条約を平然と破るスターリン、戦後体制を画策する米英。世界史の転換点で溺れゆく日本軍首脳の宿痾と、同胞の悲劇を壮烈に描く――『ソ連が満洲に侵攻した夏』

2021.08.09特集

-

『圧勝の創業経営』

ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。

応募締切 2025/07/26 00:00 終了 賞品 『圧勝の創業経営』5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。