筒井康隆氏の朗読を元に、Dos Monosが楽曲「だんでぃどん」を制作。その過程について、文學界9月号の特集「声と文学」より、荘子itのインタビューを抜粋する。

■「ダンシング」で繋がる

「ダンシングオールナイト」は「文學界」(2020年11月号)の誌面で読んでいました。ジャズの特集に惹かれて購入したんですが、筒井さんが自分の半生を振り返りながら独自の切り口でジャズの歴史を語る「ダンシングオールナイト」を読むと、冒頭が、韻こそ踏んでいないのですが、自分の感覚からするとラップみたいで、そこはかとなく親近感が湧きました。

その中に「夫婦仲良くネコイラズ」という一節があるのですが、偶然、自分が前に書いたリリックにも同じ言い回しがあったんです。2020年にリリースした『Aquarius』(feat. Injury Reserve)っていう曲に、「夫婦猫いらず心中」と出てくる。「夫婦仲良く水入らず」と、自殺に使う猫いらずをかけているギャグみたいな感じです。その直後のリリックで言及したキム・ギヨン監督の『下女』という韓国映画では、夫が浮気相手の下女と猫いらずを食べて心中しようとするんですが、最後に妻の所へ這って行って絶命するんですね。それで、夫婦水入らず、猫いらず心中って、かばん語にしたら二重に皮肉が効いていて面白いなと思って。

そうしたら、筒井さんの小説に、同じ言い回しが出てきた。文脈は全然関係ないと思うのですが、こんなに年齢差があるのに、同じ言語感覚で、近いタイミングで似た表現をしていることに驚いて、記憶に残っていました。なので、今回この企画が持ち上がった時に「ダンシングオールナイト」を使いたいと真っ先に思ったんです。

そこでさらに、筒井さんが10年以上前に書いた長編の『ダンシング・ヴァニティ』を組み合わせようと思いついた。ヒップホップはよくレコードのサンプリングで曲を作るのですが、タイトルに同じ単語があるのを2枚組み合わせて、1曲にするのがアイデアの取っ掛かりとして結構あるんですよ。それは言葉遊びみたいなもので、ちゃんとした繋がりがある作品というわけじゃないのですが、繋げてみると予期せぬ新しい効果が出る。

『ダンシング・ヴァニティ』は、主人公の妹の「ねえ。誰かが家の前で喧嘩してるよ」という台詞と共に、まるでゲーム・オーバーで振り出しに戻るようにして、繰り返し冒頭のシーンを反復するという構造の作品です。

それが段々と癖になってくるんですが、それを「ダンシングオールナイト」の筒井さんの一人語りに、邪魔が入って断ち切る効果として使ったら面白いんじゃないかってアイデアが浮かびました。

同じ作家の、同じく「ダンシング」という単語を含むタイトルということ以外、ほとんど内容的に無関係な2作だからこそ、異化効果はさらに大きいだろうと。実際、家族が部屋に入ってくる時って完全に自分の都合と無関係じゃないですか。自分が実家暮らしだった時に、それこそ曲の制作中に家族が入ってくることもあって、そのちょっと嫌な感覚をよく覚えてるんです(笑)。

筒井さんの作品をリアルタイムで読んだのは最後の長編の『モナドの領域』からで、世代的にかなり後追いです。自分がすごく好きな人たちが好きな、大先輩という印象でしたね。中学時代からずっと聴いていたラッパーの宇多丸さんがMCのラジオ番組『ウィークエンド・シャッフル』も筒井さんの小説が元ネタですし、菊地成孔さんが筒井さんの大ファンで、菊地さんの師匠の山下洋輔さんと筒井さんの繋がりも深いので、自分もその文化圏の末席にいるくらいの意識があります。

孫か、ひ孫、それこそ自分にとっての神の神、ぐらいの位置で自分は影響を受けているので、すごく大きな存在として感じていました。

最初に手に取った本は筒井さんの創作論が書かれた『創作の極意と掟』で、小説では『脱走と追跡のサンバ』の縦横無尽な書き方に衝撃を受けたのを覚えています。

■筒井さん宅での収録

朗読の収録は、原宿の筒井さんのご自宅に機材を持ってうかがいました。「ダンシングオールナイト」はそんなに長くはないですが、それでも全部読んだらさすがに大変だろうと思い、一部でも読んでいただければというつもりだったのですが、なんと当日までに筒井さんが練習してきてくれていて、ほぼ全編を読み上げてくださいました。3、4日、練習してくださったようです。

そのまま朗読CDとして聴けるぐらいのクオリティーのものなので、これを切り刻むのが勿体なくなりました。切り刻むのはヒップホップの醍醐味でもあるんですけど、あんまり捨てるところがなくなっちゃって。

当初は筒井さんの朗読を大胆にカット&ペーストして短い曲にしようと思っていたんですが、路線変更して、筒井さんが語ってるご自身の半生といろんなジャズの曲たちが一堂に会するのを、そのまま超大作にしてしまおうと。

そこで覚悟を決めて、もちろん最初から本気ではありましたが、まさかこんな大変なことになるとは、というくらい時間をかけました。

朗読に一から音を当てていくのはかなり細かい作業で、最初の5分で音を上げそうになりましたけど、手を付けてしまったので最後までやるしかない。筒井さんが頑張ってくれたので、その百倍こっちはひ孫弟子として頑張らないといけないと思って、アルバム1枚作るぐらいの勢いで作りました。

ご自宅は居間の真ん中に囲炉裏がある日本家屋の造りで、筒井さんが和服姿で出てこられて、気圧されそうになりました。でも筒井さんはずっとニコニコしていて、バイクで行ったのでヘルメットを持っていたら、「そのヘルメット幾らくらいするの?」と話しかけてくれたり。

朗読収録後に自分が不躾にペラペラ喋っている時も、基本的に早口なのでよく初対面の人に話が聞き取りづらいと言われるんですが、筒井さんはああそうですかと頷いていてくれて、めっちゃ優しいなと思いました。文章では切れ切れの毒舌家ですから、ただの優しいおじいちゃんじゃないのは知っているんだけど、振れ幅の広さと奥行きを感じてかっこいいなと思いましたね。

筒井さんの朗読が音楽になっているものは、山下洋輔さんプロデュースの、カルト的な人気がある『家』という作品で聴いたことがありました。

それは40代ぐらいの頃の筒井さんの声だから、哲学的で詩的な朗読の内容もあいまって、バキバキにクールでスタイリッシュ、オーラがひしひし伝わってくる感じ。

今回はそれからだいぶ経っていて、声も朗らかだし、文章の筆致も基本的に朗らかになっています。筒井さんはエッジの効いた表現者であると同時に、どこか愛くるしいキャラクターも持ち合わせているので、その今の感じを最大限使いたいなと。でも、「ダンシングオールナイト」をそのまま朗らかにやるだけだと朗らか過ぎちゃうので、そこにどこかひりっと冷えた感じを入れたくて、『ダンシング・ヴァニティ』の要素を取り入れたというのもあります。

■ヒップホップの制約を破る

Dos Monosは僕とTaiTan、没の3人でやっているヒップホップユニットです。曲の核になるビートは全部自分が作り、リリックはそれぞれがそれぞれのパートを書いて、ラップしている。テーマのようなものがあり、ビートがあって、あとはその上で各々がやりたいようにやってもらう。他の二人がラップする内容に、最初に提示する大枠のテーマ以外で何か注文をつけることはほぼないです。ラップはそれぞれが言いたいことを言う音楽なので。

それってまさにジャズと同じなんです。ジャズも、いわゆるテーマ部分、サビのメロディーがあって、コード進行を繰り返して、同じ長さでみんながアドリブをする。ヒップホップにおけるラップはそれを言葉でやっている感じ。

編曲で細かくコントロールするタイプのジャズ作品もありますけど、オーセンティックなものは、アドリブのソロ回しで出来ている。もしかしたらサックス奏者はトランペットのソロに文句があるかもしれないけど、それはそれでレコードとして世に出ちゃう。俺のほうが勝ってるとか、反対にそう思われてるとか、そういうふうな状態で作品として世に出るというのがジャズとヒップホップの変わったところですね。

ただ、ジャズだと、コード進行に対するフレーズの機能的な意味って音楽をやってる人じゃないと分からないので、「いい雰囲気だなぁ」くらいに聴き流せるんですが、ラップだと言葉の意味はみんな分かるから、曲の中でそれぞれが違うことを言ってると、聴いている人もちょっと不思議な気持ちになりますよね。

でも、ジャズの曲はそれくらい複雑なことが起きていても自然に聴けてしまう。言葉の意味もジャズのフレーズの意味と同じぐらいに要素分解して、日常の用法を離れて、それぞれがそれぞれのやり方で一つのテーマと一つのビートの上で面白いことを言おうとしてる。そういうゲームとして捉えられるんですよね。

今回の曲を作る上で、どこにラップを入れるかがすごく難しく、一番面白いところでもありました。ヒップホップの曲にはお決まりの様式があって、イントロがあってバース、つまりラップが16小節あって、フックというサビみたいなものがあって、また後半で16小節のラップがあって、というのが何回か繰り返される。何を言ってもよくて、音程も言葉数も自由だからこそ、16小節の区切りがないと自由になり過ぎて曲としてまとまらない。なので、どうしても曲の作り方としてはシンプルな反復構造になってしまうわけです。

でも今回は、筒井さんの朗読に導かれて曲が通常の音楽的な周期を無視してどんどん移ろっていくので、そうした様式美とは異なる構造になっています。音楽では当たり前の反復を一旦やめて、代わりに、『ダンシング・ヴァニティ』という小説における「反復」が、全く不規則なタイミングで挿入される。そういう変わった構造の曲です。

あと、例えば日本のポップスの曲でラッパーがいても、サビの前のお膳立てみたいな感じで使われるじゃないですか。だけど、この曲では発想の転換をして、筒井さんの朗読と、そこに出てくるいろんな曲が一大絵巻のように繰り広げられる中で、突然ループに入ってラップが始まる、そこを一番のフックにしました。言うなればギターソロみたいな感じでラップがあるイメージ。そういう山場としてラップパートを挿入するっていうのもあんまりないと思います。

ヒップホップの曲を作っていく中で、ずっとそのゲーム的な制約の部分が気になっていて、もうちょっとひねった構造の曲を作れないかなと思っていたんです。前にチェルフィッチュの岡田利規さんが『ポストラップ』というパフォーマンスのプロデュースをしていて、それはすごく刺激を受けました。ラッパーのOtagiriに岡田さんが振り付けをするんですけど、さっき言った16小節、サビ、16小節、サビみたいな基本の構成じゃないところで、ぬるっとラップが始まって終わって、また始まる。曲としては全然予想のつかない展開になるわけです。それこそ筒井さんの『創作の極意と掟』とかを読んで、何か新しい面白いものを作るために、回りくどいワンアイディアを入れることを学んだ。今回もそれに忠実に、普通ではないやり方を試しました。

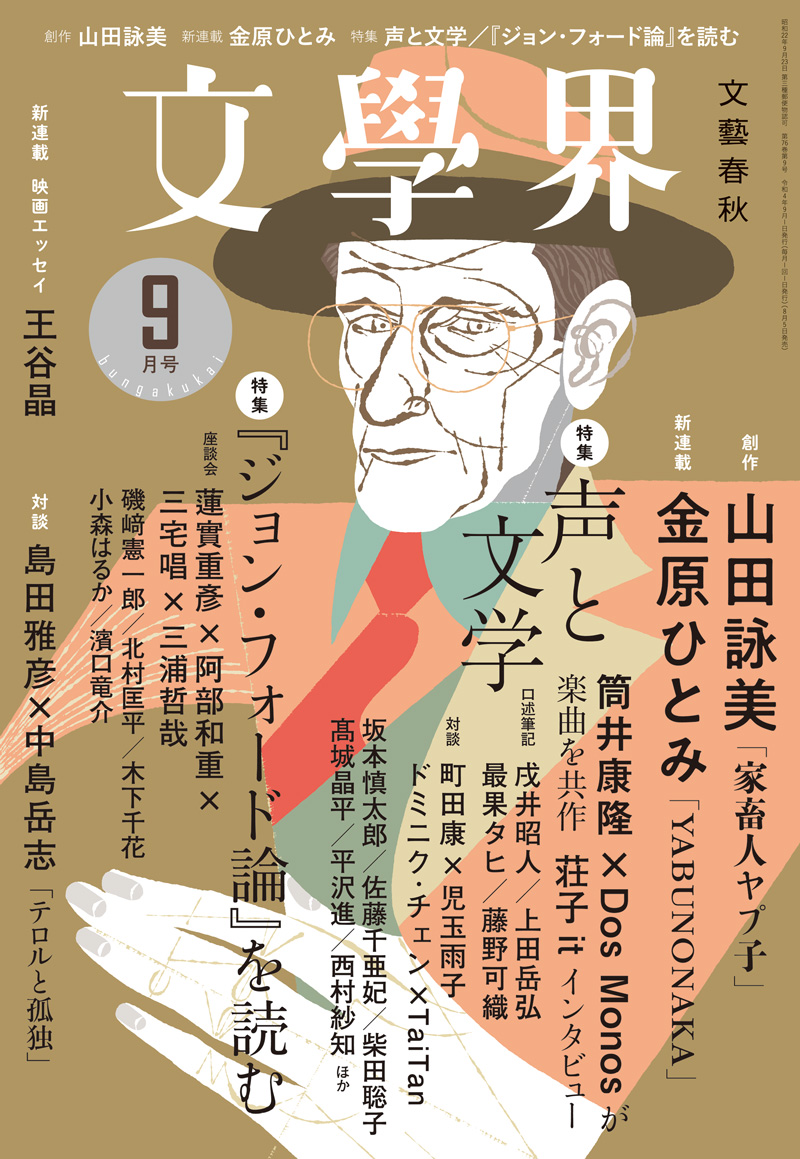

この続きは、「文學界」9月号に全文掲載されています。