作品を堪能するにあたって、必ずしも作者の人となりを知る必要はない。

私も小説書きの端くれではあるが、作品と合わせてぜひ私の人間性も把握していただきたいとは露ほども思わない。むしろ常々、私のことなど忘れて作品だけを楽しんでくれと念じる。こちらは劇場の最後方で映写機をからからと回しているだけの裏方なのだ。スクリーンに映し出されている作品を観てもらいたいと願い、自身は徹頭徹尾、黒衣(くろご)で構わないと思っている。だのに、稀に行儀悪くもこちらを振り返り、まじまじと顔を凝視してくるやつがいる。

作者さんはひょっとして報われない学生時代を過ごしたんですか。ちなみに作者さんはどこ大の出身ですか。女性経験は少なめですか。友達いないんですか。

うるさい。こっちはいいから、前を向いて作品を観なさい。作品を観ているのが一番楽しいんだから、前だけを見ていなさい。

しかし人にはマナーを説く一方で、恥ずかしながら私自身も映写技師のほうをじっと見てしまうことが、ままある。やっぱり創作者の話に耳を傾けるのは堪らなく楽しいのだ。本書を読んだ皆様なら大いに頷いていただけると思う。

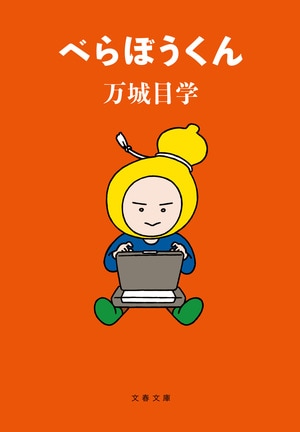

「べらぼうくん」は万城目学さんの大学受験失敗から始まり、小説家としてデビューを迎えるまでのおよそ十二年が描かれる「エッセイ」であり、「奮闘記」であり、「観察記」でもある。

そう、「観察記」なのだ。

本書を読んでいると、序章で紹介されるエピソードよろしく、嫌がる万城目さんを無理矢理櫓に上げ「ほほぉ、これがあの万城目学さんですか、実に興味深いですねぇ」とニヤニヤしながら楽しむというよりは、万城目さんというとびきり「鋭い」ガイドとともに小さな時空旅行をしているような喜びに包まれる。「私は常に観察する側に立ちたかった」というご本人の言葉にあるとおり、万城目さんはやはり一流の「観察者」なのだ。

阪神淡路大震災やオウム真理教等、日本中を騒がせた大きなトピックはもちろん、テレクラでの近未来への予見や、Jポップの趨勢、会食での席順に対する違和感、東大出身者の自己紹介の裏に潜む過剰な自意識であったりと、少し気を抜けば風景の中に溶け込んでしまう小さな「おかしさ」を決して見逃さない。そして自身が直面した事態に対して「あんたたちおかしいぜ」と中指を立てるでも、「まあ、そんなもんですよね」と素直に受け容れるでもなく、ひたすらに事実を吟味し、噛みしめ、その苦みや酸味を鮮やかとしか言いようのない手際で我々に教示してくれる。

このときふと思ったんだけどね――友人に耳打ちされているような心地よい読書体験に酔っているうちに、我々は副次的に万城目さんと無二の親友になれたような勘違いをも楽しめる。

万城目さんはどこまでいってもフェアな「観察者」であり、決して森羅万象に結論を下す「審判者」にはならない。「およそひと月、海外をほっつき歩いたのち帰国する。それから一週間ばかり持続する、まるで新しい眼鏡をかけたときのような、度がズレた感覚に漂うのが好きだった」。自身の観察眼に小さなブレが生じることさえも、客観的に、冷静に、観察する。そして楽しむ。だからこそ紡がれる言葉の一つ一つには鋭さと、静かな謙虚さが同居している。

ここで我々は、「万城目ワールド」を支える屋台骨は、非現実へと向かう無軌道で奔放な妄想力ではなく、現実に対する冷静で鋭い観察力でこそあったのだと膝を打つ。いつも万城目小説は読者にとんでもないハッタリをかましておきながら、しかしどこかドキュメンタリーを読んでいるようなリアリティを内包している。ゆえにあんなにもファンタスティックな物語なのに「これってひょっとすると、結構な部分が実話なのでは?」という錯覚に気持ちよく嵌まることができる。

と、殊更本書における「観察記」の側面に焦点を当ててみたが、「奮闘記」としての面白さも無論のこと天下一品である。この命を燃やし尽くしてでも小説家になってやるのだと、あらゆる障壁を力業で粉砕し、巨大なブルドーザーのように邁進していく――というよりは、遠く地平線の先にちょこんと見えている一本の旗を目指し、殆ど徒歩と変わらぬ速度でゆるゆるとママチャリを漕ぐような奮闘ぶりに、読んでいる我々はついつい不安に駆られる。本当に大丈夫なのか、万城目青年。せめて補助輪が必要なのでは。不遜にも人生の先輩になったような心地で手を差し伸べたくなるのだが、我々の頭の中では常に「この青年、後の万城目学である」という注釈がつくので、心置きなくあらゆる悲劇的なエピソードを不謹慎に楽しむことができる。

万城目さんは浪人時代から「私の人生が始まったのだ」と定義する。

思うに社会とは、漫然と生きることができるよう、あるいは漫然を推奨するようにチューニングされている。

幼稚園、小、中、高校を経て、大学を出たら、それなりに有名っぽい会社に入っておけば人生間違いなし。世の中には色々と面倒なルールや理不尽が待ち構えているが、そういうもんだと割り切っていこう――脳のリソースを割かずに生きようと思えば、どこまでもぼんやり、漫然と生きることができる。

しかしどこかで小さな「躓(つまず)き」が発生したとき、人は否応なく「考える」必要に迫られる。どうしてこうなった、どうしてままならない。万城目さんにとってそのスタートこそが大学受験の失敗であった。自分の言葉を持つようになったのがこの瞬間であるならば、「観察者」としての回路に電流が走り始めたのもこの頃なのかもしれない。やがて万城目さんは一陣の風の中に小説の息吹を見出す。漫然とは生きられぬ日々が始まる。

小説を読むことの喜びに気づくのが遅かった私は、大学生になってからようやっと本が読めるようになった。身近なところに読書家もいなかったので、ひとまず話題をさらっている小説に手を伸ばす。この時点では生涯読破作品数、十冊とちょっと。ひよっ子読書家の私は、吸い寄せられるように当時のベストセラー『鴨川ホルモー』を読み始めた。べらぼうに楽しかった。唖然とするほど見事な現実世界からの跳躍に、思わずひょえーと間抜けな声が零れた。人生のままならなさに悶え、ここではないどこかに思いを馳せていた私は臍(ほぞ)を噛んだ。

関西だ。関西の大学に行くべきだったのだ。

まもなく『ホルモー六景』を手に取り、「どうやら関東でもよかったらしい。ただ私は選ぶ大学を間違えた」と悔し涙を流すのだが、いずれにしても私はこの頃に小さな気づきの萌芽を手にしていたように思う。敢えて万城目さんの表現をそのまま借用させてもらうが、嘘偽りのない感興であった。

小説なら、何を書いてもいいんだ。

やがて私は筆を執る。本当にプロの小説家になどなれるのだろうか。疑いながらも、諦めながらも、私の漫然とできない創作者としての日々が始まった。

「第十二回山田風太郎賞に、浅倉さんの『六人の噓つきな大学生』がノミネートされました」

何よりも打ち震えたのは、私の名前と並んで万城目さんの名前があったことだ。私は決して大袈裟な表現ではなく、この段になってようやく気づいた。どうやら私は本当に小説家になれたらしい、と。

「万城目さんのエッセイの解説に挑戦してみませんか」

恐れ多すぎるという以外に、断る理由はなかった。

私は映写機を回す万城目さんに深々とお辞儀をし、では失礼して、と、まずは顔の輪郭辺りからデッサンを開始する。しかし生粋の「観察者」である万城目さんもまたこちらを見つめているのだと気づいたとき、私は額から湧き出た冷や汗を拭うことで手一杯になる。

万城目さんはこれからも問答無用であらゆるものを吸収し続けるのだろう。ゲーム、サッカー、映画はもちろん、この本を手に取っているあなたのことだって糧とし、どでかい寸胴にぶちこむ。そして「しんどい夢」の中でくつくつと煮詰める。

やがて次なる作品が誕生する。京都で始まった万城目ワールドは、我々の想定を遥かに凌駕し、ついにはメソポタミアにまで到達した。次はどこに連れて行ってくれるのだろう。更に遠いどこかなのか、あるいはとんでもなく身近なすぐそこなのか。

稀代の「観察者」が生み出す見事な物語は、我々をいつまでも魅了し続ける。そしてそんな作品に撃ち抜かれた漫然とできない何者かがどこかで筆を執る。作品を書き上げる。そんな何者かの作品を、やっぱり万城目さんはじっと観察する。

万城目ワールドはきっと終わらない。そんな事実に、万城目さんの人生が3で割り切れないことに、そして何よりワープロの中に導入されていた「MS-DOS」の仕組みに、最大級の感謝を捧ぐ。