- 2022.12.06

- インタビュー・対談

「心の可能世界を書きたかった」「ある意味これは“偽史”のようなものなんです」アカデミアを離れた若き俊英による新たなる“心の歴史”

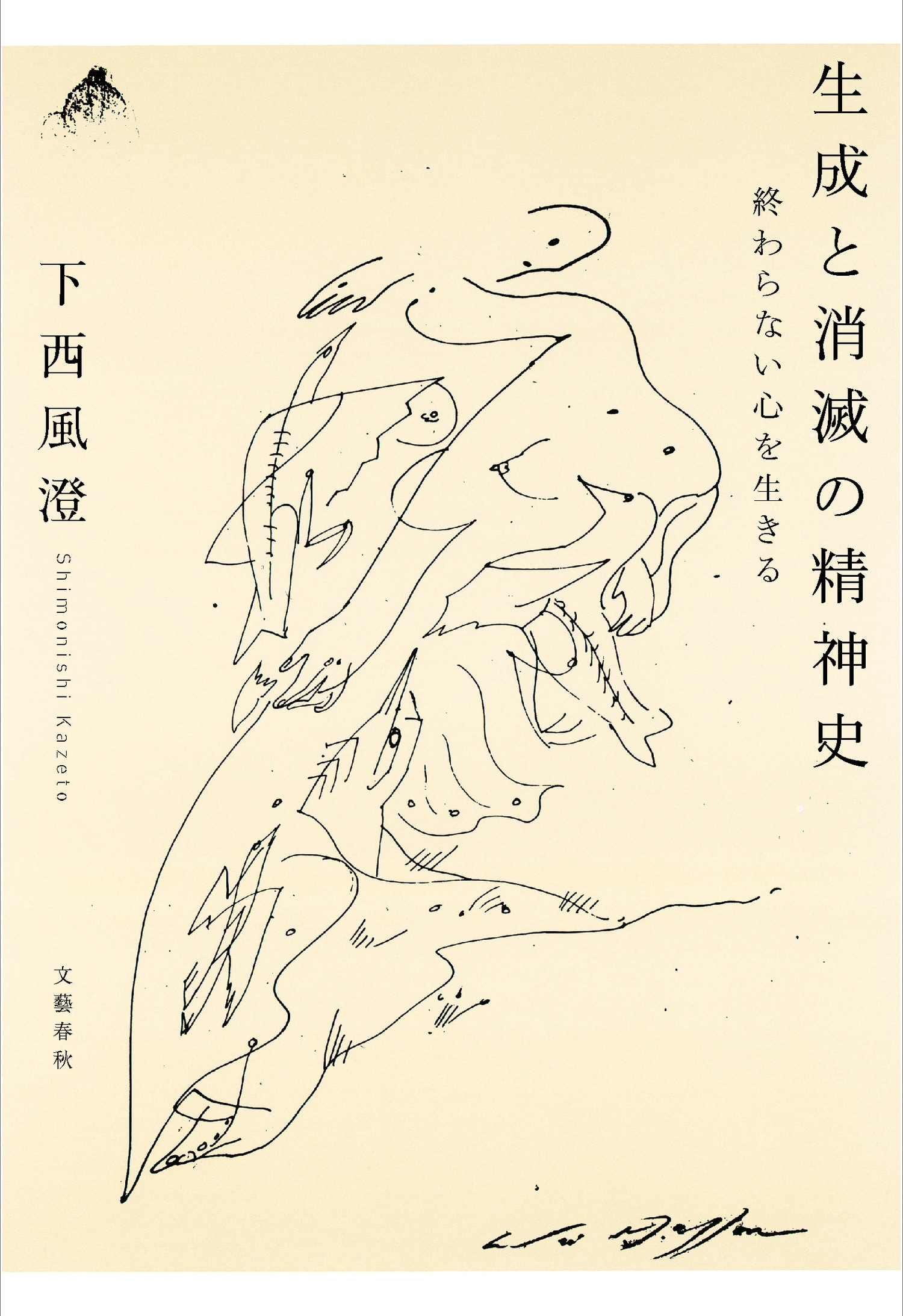

『生成と消滅の精神史 終わらない心を生きる』(下西 風澄)

ジャンル :

#随筆・エッセイ

西洋哲学史を紡ぎ直し、認知科学を辿り、漱石を繙く――。心という存在の、長大な歴史を語り直す、『生成と消滅の精神史――終わらない心を生きる』が12月14日に刊行になります。ご自身の初の単著である、本書の発売を記念して、著者の下西風澄さんにインタビュー。執筆に辿り着くまでの軌跡や、西洋哲学史の抱える問題などについて語っていただきました。

一人で書き切るという無謀

――『生成と消滅の精神史――終わらない心を生きる』は、下西さんにとっての初の単著でありながら、西洋哲学、認知科学に文学までを架橋していく、長大な思索の書です。

かなり無謀なことをしてしまったなと、執筆しながらも感じていました。専門でもないソクラテスやデカルト、果ては万葉集についてまで語るなんて、と。普通、編者を立てて、各分野の専門家に原稿を依頼するようなことを一人でやってしまったと言うか……。自分でも、なぜこんなことを……と何度も思いながら書いていました(笑)。

そのぶん粗いところも多いと思いますが、こんな愚行をする人もいないだろうし、結果としてこれだけ多領域を一人の視点から、一つの物語に積み上げた本はあまりないと思うので、それはよかったと思っています。自分の思索を全て書き切りたい、という、ある種子供のような自分の未熟さは、いい意味でも、悪い意味でも本書を珍しいものにしてくれたのではないかと感じています。

――2017年まで大学院の博士課程で研究を続けられたあと、アカデミアを離れて本書の執筆を開始されたそうですね。

大学院での研究をしている間も、本書に関わるような書籍を読んだり、執筆活動をしたりしていました。だから、この本を執筆していたのはこの5年程ですが、実際には20代半ばからの10年ほどの思索をまとめたものになると思います。ただ、先に述べたような本書の扱う領域の広さは、研究職に求められる、ある種のプロフェッショナリズムとは相性が悪いものだったし、僕の得意分野でもなかったと感じています。

研究者は学術論文が基本的なアウトプットで、そのために自分の専門分野を絞り、全ての二次文献や三次文献に目を通したうえで、その領域に関する新しい知見を更新するという、非常に膨大で緻密な作業をしなければならないわけです。現在のようなグローバル時代において、その難しさはさらに上がっている。昔のように国内の雑誌や書籍だけではなく、電子ジャーナルなどで容易に世界中の研究成果にアクセスできる中で、研究の速度はますます上がっているように思います。研究者というのは常に世界の前線に出続けなければならない仕事なんですよね。そういうスタイルで研究する人は凄いなと思いながらも、僕には合わなかったなと感じました。そしてまた、その場所では今回の本でやりたかったような、横断的な思索は続けられなかったと感じます。

心を語るための言葉

――改めて、大学院時代はどんな研究をされていたのでしょうか。

学部時代の卒論は生命論の哲学についてでした。そこから、人間の意識の生物学的基盤はどこにあるのか、あるいはそこに身体がどう作用するのかに興味が出てきて、修士・博士課程では認知科学や現象学の境界領域の、理論的な問題を探る、というような研究をしていました。

哲学において、「心」は長く考えられてきた問題ですが、「身体」については20世紀ぐらいになってから、現象学という領域で本格的に議論がされるようになりました。同時期に、認知科学や生物学など自然科学の領域で、哲学とは別の角度から意識や身体について考える動きが出てきます。哲学者が考える意識と、科学者が考える意識は共鳴する部分もあるんですが、理論的、もう少し言えば形而上学的に、結構バッティングするところが多かった。

同じ「心と身体」という対象を扱っているのに、その見方が全然違うんですね。しかも、それらを一つの体系に従って発展させていく方向に向かっていないし、うまく統合するロジックも成立していない。科学者、哲学者両方の側から、意識についての色々な提案がなされて、近年はそれを架橋する面白い動きも出てきていますが、未だにさまざまな理論が乱立してるような状況です。それらの理論の問題点や、解決策はあるのか、ということを研究していたのが大学院生の頃でした。

しかし「意識」というのは、「この私」に張り付いているものでもあり、意識の問題を考えるということは、同時に自分の人生や、自分を形成している歴史の問題を考えることでもあるわけです。その頃から、論理や形而上学の問題を超えたアプローチが必要ではないか、なにか物語のような語り口の方が、意識についてよりリアルに捉えることができるのではと感じ始めたところがあります。

実存の反響の中で

――どこか物語性を感じさせるような文章は、本書の非常に印象的でユニークな点です。

例えばカントの章の冒頭はそうですね。人によっては「おまけ」とみなされてしまうかもしれない数行みたいなものこそが、まさに自分にとって一番大切な部分です。

眠れない夜にひとりベッドで暗闇に伏していると、いつのまにか朝陽がのぼり、カーテンの隙間から光が射してくる。世界はなだらかで、夜と朝の区切りは人間が勝手に見出したものにすぎない。幾度となく繰りかえす夜と朝は、始まりと終わりを求めてしまう人間が生み出した幻想の産物だ。果たして世界に始まりや終わりがあるのだろうかと、苦悩する魂が朝焼けを見ながら憂う。

そんなものなど存在しない、ということをはじめて発見した哲学者がカントである。(本文より)

基本的にはエピローグやプロローグを除いて、自分の感情とは距離を置いて執筆をしようと努めました。だから実際には文章のほとんどは淡々と論理的に書いているんですが、この本を包む空間にはすごく実存的な問いが響いていると思います。それぞれの哲学者を紹介するうえでも、テキスト上は整理された教科書っぽい感じを出しているんですが、本当はそれぞれの哲学者にすごい思い入れがあったり、共感して自分の人生を見たり、逆に全然納得できなかったりしていて。そういう僕自身の、リアルな実存を媒介にして書かれている本だと思います。

僕は読書や執筆をしていても、常に自分自身の実存的な問いが続いているような人間です。自分はなんのために生きているのか、とか、いったいなぜ考えているんだろう、とか。だから、実存が通奏低音として流れるこの形でしか、おそらく書けなかったと思います。

専門的な概念や事柄についても書いていますが、どちらかといえば、リアリティのある言葉や、実感に繋がるような文体や文章を意識しています。専門用語も、自分なりに噛み砕いたりしているんですが、実は読者の理解を助けるためというよりも、僕自身が概念を実感の中で捉え直すために必要な作業でした。

「概念が世界を構築している」というリアリティ

――序章において、本書は心に関する「概念の理論的な分析」ではなく、「イメージを語ろうとしている」と宣言もなされています。

哲学というのは、そもそも概念を創造する学問なんです。新しい概念を作ったり、その概念を組み合わせたり、改変したりして、結果として世界そのものが組み変わる。概念によって世界が理解できる、それは哲学の最も本質的で感動的な部分だと思います。このテクストのなかに世界の真実がある、という感覚の快楽こそ、哲学に対する衝動を駆動しているものかもしれません。もちろん僕も、そこに惹かれて研究もしてきましたが、同時に、どこかリアリティが感じられなかったのも事実です。

「概念が世界を構築している」ということについて、知的に理解はできても、いわば感情移入のような感覚を、僕は究極のところ、持てなかった。ある意味では、哲学という学問の本質的な方法論に対する、挫折を感じました。しかし日本という場所で哲学を受け止めるとき、本流のど真ん中で西洋人たちと同じように概念を構築するのではなく、どこか歪な形になるのは、実は不可避な結果だったのではないか、とも思います。

アジアの辺境に位置するこの国では、閉じた環境の中で、外から入ってきたものを、そのまま受け取ることに慣れていない。むしろ外来の理論や文化をバラバラにしたり、挙句の果てに改変したりしてしまう。概念的・論理的な体系にこそリアリティを感じ、それを身体化している西洋とは、異なる歴史・文化の中で、哲学に向き合ったときの不可避な挫折の結果であり、その「奇妙さ」が僕たちのリアルなのではないか、と。

「歪み」を引き受けて物語を紡ぐ

――西洋や、その概念的・理論的な体系に対して、どうアプローチするかが、本書が「心の歴史」を紡ぐうえでの鍵となっているのでしょうか。

西洋哲学には、「知は私達に起源があり、それは歴史的に正当である」という強い物語があります。すべての西洋哲学はプラトンの註釈に過ぎない、というホワイトヘッドの有名な言葉もある。とはいえ、ソクラテス(プラトン)を「ヨーロッパ」の知的な祖として見ることにはしばしば疑問が投げかけられます。ギリシャは中東にも近いですし、プラトンの思想にも、エジプトの歴史、神話、思想の強い影響があることが指摘されています。だから西洋は、ある意味では自らの権威のために歴史を捏造しているとも言える。

本書は心・意識の歴史を語るものですが、西洋において歴史は、権力を支える強いロジックになってきました。括弧つきの「正当」な歴史を作り出し、それを権威とし、さらに政治力や軍事力によって一層正当化していく。

そしてその「正史」においては、ヨーロッパの外部が扱われないという問題があります。あるいは、常にオリエンタルな目線を通してしか収録されない。西洋の外にいる我々にとって、「正当」な歴史を書き換えるのは不可能です。

では、ある種のオリエンタリズムみたいなものを引き受けながら、歴史を書くことは可能なのか。それには、西洋哲学史で「正当」に包摂されなかった歴史を、奇妙なまま、歪なまま、投げ返すしかないと思うんです。それがこの本が心の歴史を書くうえでとったアプローチでした。だからこの本では、「西洋編」も最後は「アメリカ」で誕生した認知科学やAI研究へと向かい、また同時に「日本編」が始まる、という2つのストーリーから成る、かなり変な構成をとっています。

僕は「大きな物語」をいま再び書こうというのでもなく、かといって、崩壊した物語の後のバラバラな記号の戯れとしてのゲームを再生産しようというのでもなく、たしかに歴史は引き継がれて紡がれてゆくのだけど、それにはいくつものルートが並行して、星座のように繋がっているものを、さまざまな物語が歪なままに語られる一つの実験になれたらと思って書いていました。

心の「偽史」を捏造する

本書は主に哲学者たちの思想を紹介しながら、心の歴史を描き出そうとしています。その際、あえて基本的ともいえる概説的な内容を盛り込みましたが、それはこの本が描き出している歴史もまたひとつの「正当」であると見せるための一種のギミックのような意味もあります。むろん、すべての歴史記述は書き手の視点から逃れられませんが、この本はわりと自覚的に、歴史を少しずつズラして書くことで、ある種の「偽史」的なものを捏造している部分があります。

例えば哲学の歴史を辿る時、通例のソクラテスから始まるのではなく、その前のイオニアの自然哲学者たちからでもなく、ホメロスを出発点に書いています。あるいは、近代哲学における、デカルトからカントへ、という真っ当なルートの間に、パスカルを登場させています。しかも二人よりもかなり熱く書いている(笑)。精神史の正規ルートに戻るなら、カントの後は、フィヒテなどドイツ観念論を辿り、ヘーゲルに行き着くというのが王道の流れです。でもこの本の歴史は現象学に進み、フッサールやハイデガーという大哲学者を語った後に、最後はあまり知られてすらいない、チリ出身の認知科学者、フランシスコ・ヴァレラという変わり者の人物で閉じられていく。

また本書は、専門家がしないような、変な読みをしていることも多いです。ソクラテスにコンピューターの思想を読み込んだり、ホメロスを読みながら、タコの生態と重ねるような最近の生物学の考え方を入れ込んだりしています。

西洋哲学史を追いながら、違う場所に辿り着くものが書きたかった。どこかこの本自体が「カオティックな交差点」のようなものになって、この本を一つの媒介にして、読者の中で偶発的なホップみたいなものが起こったら嬉しいと思っています。カントから万葉集、認知科学からソクラテスへ、あるいはメルロ゠ポンティから漱石、と読みながら想像力が全然違うところに向かってしまうようなことが起きるものが書けたらな、と。

密室の中で音が乱反射するように、テキストに導かれて思想が乱反射する。変なところに飛ばされてしまう本が、僕自身も好きなんです。本書の長大な物語を楽しんでもらえたら嬉しいですが、興味があるところから拾い読みしてくださってもちろん構いません。

時代の「閉塞感」と可能世界の消失

――あえて「自覚的に、歴史を少しずつズラして」書かれた理由が気になります。

歴史がまっすぐな1本の線で繋がっている、という見方を揺らしたかったんだと思います。歴史にはいくつもの可能性があって、並行して存在している。たぶん、意識も同じです。現在のこの世界の意識ではない、別の意識の姿を想像したかった、と言ってもいいかもしれません。僕は、意識や心が実際に「どのようなものか?」ということよりも「どのようなものであり得るか?」ということに興味があった。

この本では、「複数の流れる時間」を書きたかった。人類の時間は、あらゆる場所で、あらゆる速度で流れている。起源は一つではないし、行く末も一つではない。あらゆる複数の流れる時間のなかで形づくられる私たちの心も、あらゆる形があり得ただろうと、想像しています。

もしも時代に「閉塞感」があるのだとしたら、それは可能世界の消失です。この世界しかない、この意識しかない、という現実世界の強度だけが肥大している。だからこの本は、ある意味では、歴史の中にかつて存在していた、現代とは別の「あり得たかもしれない心」のようなものを掘り出して、それを並列的にポンポンと出すことによって、心の可能世界の想像力を膨らませることが目的の一つでもありました。

「中途半端」な心の可能性

――歴史を辿る中で見えてきた、新たな「心の姿」のようなものはあるのでしょうか。

改めて思うのは、特に西洋では「強い心」を支えるロジックは多いのだけど、「弱い心」を支えるロジックがあまり見当たらない、ということです。本書は意識の歴史を「心の強化と弱体化の繰り返し」として描いています。極端に強い心を持とうとする動きがあり、その反動として極端に弱い心になって別のものに包摂されてしまう、という往復運動が続いていた、というのが本書の取る意識の歴史観です。

「強い心」を支えるロジックはたくさんあるんですが、「弱い心」を包摂するのは宗教の役割とされてきました。しかし、宗教の心のモデルというのは、神のような超越的な強い存在に吸収されてしまうようなものなんです。極端に振れてしまう強さと弱さの振幅の中で、そのどちらでもないような、中途半端な心のモデルはないのか。本書では、そのような心への想像力を書きたいと考えてきました。

それはいわば「半壊した意識」です。無限に自己を拡大させていく強い意識でもなく、弱く消え去ってしまう意識でもなく、半ば壊れながら、それでも持続していく意識。ある意味では、未熟さを無理やり克服するのではなく、なんとかそれを引き受けるモデルを探していたと言えるのかもしれません。あるいはまた、予測不可能な環境のなかで生き抜いていく生命のようなモデルとも言えるかもしれません。

私たちもいま、自分の弱い心を巨大な存在に委ねてしまいたい、という欲望を抱えているのではないか。沸騰するポピュリズム、独裁的国家の復古、蠢くインターネットのアルゴリズム……現在の世界を見渡すと、あらゆる局面でそのリアリティを感じます。

強い心でもなく、弱い心でもない、中途半端だけれども、それゆえに生き延びていく。そんな心を想像することができるか。その姿のリアリティを、僕自身執筆を通じて実感できたように思いますし、それがどこか、いつか、読む人の思考の断片に重なれば嬉しいと思います。