雑誌に掲載されたこの作品を読んだとき、私は割り箸になった亜沙の感動を、ずっと探していた言葉のように感じた。いつでもページを開いて物語と再会できるように、本棚の一番自分と目があう場所に雑誌を並べた。ずっとこの物語と繋がっていたかったし、背表紙が見えないと不安になった。この物語が存在する世界に生きていたいという気持ちにさせられた。そう感じるということは、この作品を読む前は、この物語が存在しない世界を生きていたということだった。どちらも孤独な世界だった。けれど、この物語がない孤独と、ある孤独は、私にとってまったく違う世界に感じられた。

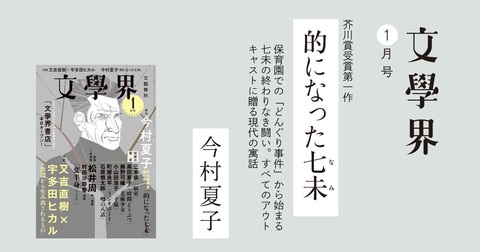

そんなふうに愛していた作品が本になったことは私にとってとても幸福なことだった。二つ目に収録されている「的になった七未」も、同じようなごく個人的な奇跡を私に与えた。七末は、子供の頃からいろいろなものをぶつけられそうになる場面に遭遇する。彼女はいつも逃げ切り、一人だけ最後まで当たらない。そしてあるとき、七未は「当たれば終わる」ということに気が付く。「当たりたい」と願うようになる。七未の「当たりたい」という願いは叶うことがないまま、彼女は成長し、やがて子供を身籠る。息子が育っていっても七末の「当たりたい欲」は終わることがない。息子と別々に暮らすようになり、時が進み、七未についに「当たる」日が訪れる。

三番目に収録された「ある夜の思い出」は、いつも寝そべって過ごしていた語り手が、だんだんと腹這いで過ごすようになる。腹這いで外に出た「わたし」は、同じ姿勢で寝そべっている男性と出会う。

この本に収録された三つの物語に共通するのは、リアリズム的な世界と幻想的な世界の境界線が溶けていて、そのことに違和感がないこと、そのことがこれらの物語を更に「ほんとう」にしている感覚すら与えられることだ。現実的な世界と、白昼夢のような世界に境界線があるなどと、そもそもなぜ自分が思っていたのかということすらわからなくなる。「現実」と私たちが呼んでいる世界は妄想や幻想、不思議な言葉やわけのわからないできごとをたくさん含んでいるし、「幻想」の中にははっとするような生々しさや、匂い、感触、音、味、音楽など、「現実」よりもリアルなものがいくらでも存在している。どうしてそこに線を引いていたのか、今まで当然だと思っていた感覚を、いつの間にか喪失している。喪失することで見えてくる世界がある。喪失は獲得の一種なのだと、本の向こうに広がる新しい光景を眺めながら思う。

これらの作品は、読み手に「もう一つの眼差し」を与えてくれる。人間として生きているうちに、いつの間にか、脳が、情報が、知識が、記憶が、眼差しに介入し、見えるはずの光景を変形させ、時として汚している。脳や知識で汚れている光景は、世界をきちんと理解している感覚を与え、人間を安心させる。けれど、そうではない眼差しが、本当は誰にでも存在している。その「目」はいつも静かに、知識で変容する前の世界を捉え続けている。

三つの物語は、静かに世界を見つめ続けていた、脳の外、人間の外、情報の外の眼差しがとらえている光景を、はっきりと読み手に意識させる。だから、未知で不思議な物語であっても、同時に、その光景はいつも懐かしい。ただ奇妙なのではない、そうした普遍性を、これらの物語は携えている。だから、多くの人たちにとって、著者の物語は特別な奇跡になりうるのだと感じている。

物語を紡いでいる「言葉」の力にも触れておきたい。作品の中の言葉たちは、たとえそれが自分が普段使い慣れているような言葉だったとしても、物語の中に、いつもとまったく違う表情と気配で、ぽん、と置いてある。作品の中の言葉を目から吸い込んで、それらが身体の中に落ちてくるとき、何度もはっとする。世界や眼差しだけではなく言葉にも角度があること、違う角度から見る言葉がときには艶かしく、また別のときには異様に、本の中に佇んでいることに、ぞっとしながら恍惚とする。読書が与えてくれる奇跡が生き物になって閉じ込められているような、魔力を持ったこの本が、文庫本という形でまた新しく世界に存在する。その新しい奇跡に改めて感謝する。世界が、『木になった亜沙』という物語が存在する世界になったことに、今日も心から幸福を感じている。