大人気の「リアル脱出ゲーム」生みの親である加藤さんと、小説と写真の融合『いけない』で読者を驚愕させた道尾さん。小説、ゲーム、謎解き……ミステリーの未来を語ります。

道尾秀介さんが、リアル脱出ゲームを企画運営するSCRAPと組んで制作した犯罪捜査ゲーム「DETECTIVE X CASE FILE #1 御仏の殺人」が大きな話題を呼んでいる。本物さながらの捜査資料や写真、小物などを手がかりに未解決事件を推理する――。小説とはまた一味違うエンターテインメントが生まれた経緯、“体験型”ミステリーの可能性とは?

道尾 僕が行くようになったのはここ十年くらいですけど、加藤さんがリアル脱出ゲームの企画運営を始めたのは二〇〇七年でしたっけ。

加藤 はい。その頃、僕は京都でバンドをやっていて、宣伝のためにフリーペーパーを作っていた。その企画の一環として考えたイベントがリアル脱出ゲームの最初です。

簡単に言うと、色んな場所に閉じ込められた人が、制限時間内に謎や暗号を解き明かして脱出にチャレンジするというものです。場所はマンションの一室だったり、夜の遊園地だったり、広大なスタジアムだったり。人数も、二人で閉じ込められることもあれば一万人のこともあって、ゲーム形態は様々ですが。

道尾 僕はもともとホラーというジャンルも好きなので、まず行ったのは別の会社が運営する「オバケン」というミッションクリア型のお化け屋敷だったんです。そこで生まれて初めて、自分が映画や物語に入り込んだような強烈な感覚を味わった。たちまち脱出ゲームの虜になり、元祖であるSCRAPのリアル脱出ゲームに行ってみると、謎のクオリティがとにかく高い。「こんなの分かるか!」と苛立つようなアンフェアさが一切ない。やっぱり元祖は凄いな、と通い詰めるようになりました。

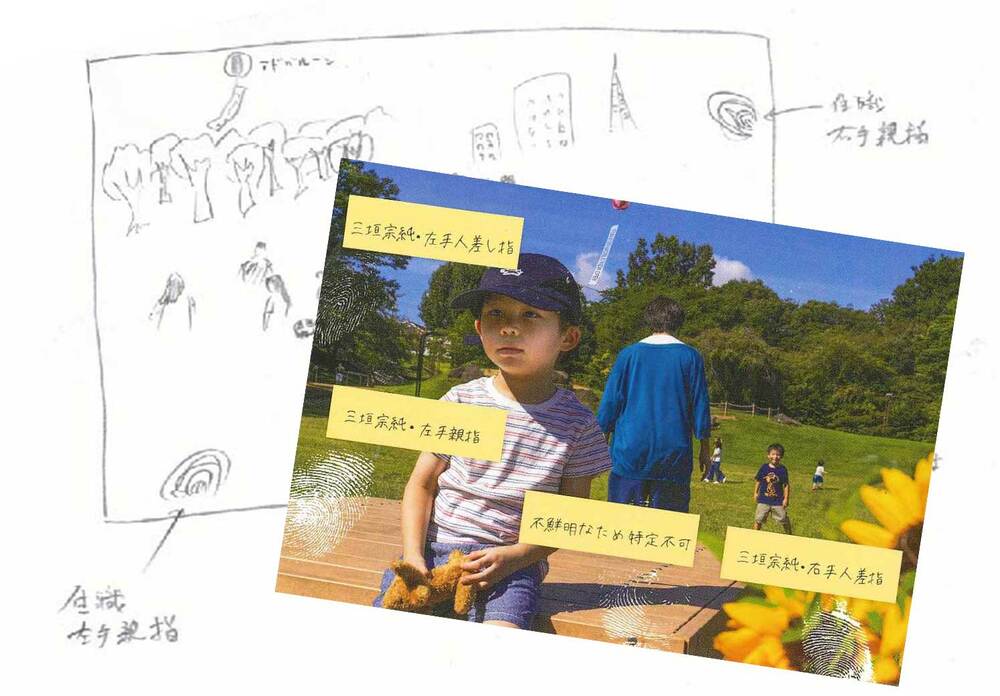

箱の中には手紙や雑誌のコピー(真ん中の影まで再現する細かさ!)の他、供述調書や写真などの捜査資料が入っている。

加藤 僕自身、アンフェアが気になるタイプというか、楽しみつつも粗探しする嫌なミステリーファンだからですかね(笑)。子供の頃、ミステリーが好きで、小学五年生にもなると「少年探偵団に入りたいのに、もう少年ではなくなってしまう」と焦ったり。その後、ファミコンの「ポートピア連続殺人事件」など、ゲームの世界でミステリー作品が続々と作られるようになったんですが、矛盾や作りの粗さが気になって、子供心にずっと怒っていました。その反動で「ミステリーゲームとは、謎解きとは、こうあってほしい」という理想をコツコツ溜めて生きてきたので、フェアネス意識は制作側になる前から高かったのかもしれないです。

道尾 SCRAPの作品はどれも凄いんだけど、特に印象に残っているのは「RED ROOM」。これはロングランの傑作ですよね。このメインの仕掛けが、「先に思いつきたかった」と心の底から悔しくなるような、とんでもないものでした。

加藤 現在(二〇二三年六月)もリアル脱出ゲーム浅草店、名古屋店で開催中です。

道尾 詳細は伏せますが、謎が解けたときの興奮は今でも覚えています。現代の小説にとって、ライバルは小説のみならずエンタメ全般なので、意図的に違う分野を体験するようにしているんです。中でも割と大きな部分を占めているのがリアル脱出ゲーム。行く度に「こんな凄いもの相手に競っているんだ」という感覚があって、小説もどんどん進化させないとと奮い立ちます。

「リアル脱出ゲーム」というのはSCRAP発祥として今やギネスにも載っているし、商標登録もされているけど、他方で色んな会社が“脱出ゲーム”を作っている。いわば真似されていることについてはどう考えていますか? ミステリー小説の世界では、他人が考えた創作物が面白いからといって似たものを書こうなんて、発想自体がご法度なわけですが……。

加藤 昔はピリピリした気持ちもあったんですけど、真似をやめてほしいというよりは、もうちょっとカッコよく作ればいいのにと思ってましたね。でもある時、「加藤さんは手塚治虫と同じだからね」と言ってもらったことがあって。

道尾 なるほど。漫画という、ジャンルそのものを世に広げた人。

加藤 漫画界の中で競争するのではなく、漫画自体を一気にぐんとエンターテインメントに押し上げた。ミステリーで例えるならエドガー・アラン・ポーみたいな……って自分で言うとだいぶ烏滸(おこ)がましいですね(笑)。僕が作った土台の上でみんなが脱出ゲームを作っていると思ったら、世界中で誰がヒット作を出しても、僕の中では僕の手柄なんですよ。たとえ一円も入ってこなくても(笑)。

道尾 それは創始者ならではの境地ですね。

“体験型”がつないだ縁

加藤 二〇一九年に道尾さんの『いけない』がテレビやネットですごく話題になったときに、うちの社内でも「絶対に読んだほうがいい」みたいな空気が醸成されていたんです。そんなことは初めてだったので驚いて、しかも本を手に取ると帯に「体験型ミステリー」とある。我々の業界からすると“体験型”というのは見過ごせないワードなわけですよ。

道尾 鼻につきますよね(笑)。

加藤 よっぽどのことじゃないと……とハードルが高くなるのは正直あります。いざ読んでみると、読むというか見るというか、感じるというか、まさに体感。体験型の小説というものを初めて“体験”して、これは凄いと思って感想をツイートしたんです。確かそれがきっかけになって道尾さんとお会いすることになったと記憶しています。

道尾 『いけない』は各章の最後に一枚の写真を置き、それを見た読者が自力で真相に辿り着けるようにと試みた本です。“体験型”というコピーを僕がつけたのは、リアル脱出ゲームの影響があったと思います。

加藤 『いけない』の終章、最後のページは本当に衝撃的でした。それまでの三章すべては、読者の中にこの気持ちを作り上げるためにあったのか……と、しびれました。一章ずつを短編として読んだときにもハラハラしたり充足感があるのに、終章を読むと全部がつながって「ああ、伏線だったんだ」と思う。あんな豊かな一ページというのは、見たことがない。

道尾 当時はもうSCRAPファンでしたから、社内で流行っていると聞いて、しかも加藤さんが実際読んで気に入ってくれたのは本当に嬉しかったです。

加藤 でも考えてみたら、僕は道尾さんにお会いする随分前に、読者として接していたんですよ。読書家の父が時折送ってくる本の中に『ラットマン』や『カラスの親指』『光』などが入っていて。父のおすすめは絶対に面白いので、僕も作者が誰かとか意識せず無条件に読んでいたんです。道尾さんと距離が近くなってしばらくして「あれ? 俺この人の本ほかに何冊も読んでるぞ」って気づいた。

道尾 でも加藤さんとお話しするようになった後も、小説よりむしろ音楽の話題のほうが多いくらいでしたよね。スナックに行ってひたすら交互に歌ったり。

加藤 そうですね、身の回りの話が大半で。別に高尚な話をするわけでもなく、「いつか何か一緒にやりましょうね」とぼんやり言い合うような。でも、こんな凄い人と出会って、お互いに何か作りたいと思っているんだから、形にしなくちゃいけないというのは強く思っていました。

思いもかけない逆境

道尾 何をやるかも決まってないけど、とりあえず一度打ち合わせをしてみましょう、となったのが一昨年の夏ごろでしたっけ。

加藤 「DETECTIVE X」発売の一年ちょっと前だったと思うので、二〇二一年の夏かな。コロナ禍のあおりを受けて、リアル脱出ゲームはどん底が続いていた時期ですね。

道尾 密、飛沫がダメというコロナ禍でSCRAPが大打撃を受けていることは僕も当然知っていました。ところが二〇年夏には「ある沈黙からの脱出」という、コロナ禍の状況を逆手に取ったリアル脱出ゲームを作ってしまったでしょう。あれに僕はものすごく感動したんです。

加藤 映画も演劇もエンターテインメントが何もかも中止になって、いつ再開できるかもわからない。規制延長を繰り返しながら段階的に緩和されていく中で、たぶん最初にオッケーになるのが映画だろうと思ったんです。上映中に観客が喋らない映画と、僕らの決定的な違いは飛沫の有無なので、“飛沫の飛ばないリアル脱出ゲーム”があれば、映画解禁と同時に僕らも先陣を切って再開することができる。その一心で準備していたゲームでした。

道尾 プレイヤーは全員マスクを着けたまま、喋ってはいけないし、ジェスチャーだけで意思疎通しないと解けない謎がいっぱいあって。逆境を利用したゲームを作ってしまう、転んでもただでは起きない人だなと。

加藤 逆境だからこそ作れたゲームというのは宝物だし、誇りです。それを道尾さんが遊んで、褒めてくださったのはすごく励みになりました。

道尾 最後の大謎も美しく、フェアで、見事でした。一緒に面白いものを作りたい気持ちがいよいよ強まったところに、第一回のミーティングとなった。結果的に最高のタイミングで時が満ちたという感じでしたね。

加藤 その時に道尾さんが犯罪捜査ゲームについて力説されて。

道尾 海外では人気のあるゲームで、僕は英語圏のものを片っ端から取り寄せていました。捜査資料や写真や証拠物を実際に手に取って、本当に刑事や探偵になった気分で推理する。夢中になって遊んでいたんですが、一つだけ大きな不満があって。それは、物語がないこと。犯人を名指しして事件は解決するんだけど、取ってつけたような動機だったり、犯人や被害者の背景も描かれていないか、そもそも設定されていない――つまり謎の向こうに何も物語がないものばかりだった。じゃあ、世界で初めての“物語のある犯罪捜査ゲーム”を作りたい、とZoomの終了時間ギリギリまで熱弁して。

加藤 何が出来るかを探る打ち合わせのはずが、「道尾さん、もうやること決まってるじゃないですか」と(笑)。

「DETECTIVE X」制作開始!

加藤 「DETECTIVE X」は道尾さんとSCRAPの共同で制作したという形ですが、僕らは「道尾秀介・作」だと思っています。プロデューサーとディレクターの関係が一番近いと思うけど、中身を作ったのは道尾さんで、SCRAPは道尾さんの作った物語を一番良い形、一番プレイヤーの手に届く形で送り出す道筋を整えた感じです。

道尾 手がかりにする音源も自分で製作しましたし、新聞記事を再現するためにInDesignというレイアウトソフトの使い方まで覚えてしまいました。写真は『いけない』の時と同じでラフスケッチを描き、撮影現場に立ち会ってまたイメージに近づくように微調整を重ねて。

加藤 道尾さんは、隅から隅まで自分でコントロールする方なんですよね。小説家と一緒にゲームを作ること自体初めてなので、小説家がみんなそうなのか、道尾さんが特殊なのかは分からないんですけど。ゲーム制作は分業制で、僕らの会社でも一人当たり年間四~七本、並行して携わって、「ここまでやったから、後はよろしく」と任せるのが普通なので、筋書きだけでなくシーンごとの絵コンテまで完成した状態で持ってきてくださったのには驚きました。

道尾 ラフをつくったあとの、“デバッグ”が僕にとっては新鮮でした。試作段階のゲームを、初見の人がプレイしてエラーやバグを見つけて修正する作業。小説でいうと、数人に一斉に原稿を読んでもらって、その表情を著者が観察したり、意見を集めたりする、みたいなあり得ないプロセスを、ゲームの世界では必須のものとして行うんですね。

加藤 僕らにとってデバッグは日常です。自分の思いついたことが面白いのか否か、プレイヤーに面白さが伝わるのかを確認する。個人のアイデアを爆発させることと、客観的に眺めて修正するということを日々繰り返しています。

道尾 デバッグで洗い出される改良点そのものは、細かいことばかりなんですけど、僕にとってはプレイヤーの反応を目の前で確かめられるのが嬉しくて。じつは僕、「最後の謎を解いた瞬間の顔」を目撃したんですよ。カッと目を見開いて息をのんで、猛烈な勢いでスマホを手に取って答を入力して見事に事件解決! その興奮を目の当たりにして、すごいものを作っている実感を得られたのが、デバッグの最大の効能でした。

ゲームと小説の還流

加藤 「DETECTIVE X」は七割近くが弊社店舗や通販サイトで購入されている感じで、まずは謎解きファンが熱く反応してくれました。去年十一月の発売後すぐにSNSでわっと広まった。普段からリアル脱出ゲームなどに馴染んでいるファンというのは独自のリテラシーが発達した人々で、物語について評するときに「何が良かった、どこに驚いた」と言うことも許されない文化があるんです。極論すれば後味の良し悪しを言うことさえネタバレに当たる。我々の業界では「衝撃のどんでん返し」も禁句ですから。その結果、物語の魅力を「道尾秀介、凄い」という言葉に集約して発信している印象です。

道尾 販売データによると購入者の中で、僕の小説の読者は四割くらいでしたよね。六割は僕の名前関係なく、SCRAPが何か凄いものを出したぞ、と買っている。すると、普段から小説をよく読む層とは違った面白い感想が聞けるんです。「何も言えねえ!」みたいなハイテンションで感情丸出しのコメントが多くて、見ていて楽しくなります。

加藤 何より嬉しいのは、ほぼすべての感想が「この形式で第二弾を!」と次作に期待してくれている。これは最大の賛辞じゃないかと思います。

道尾 今回の「御仏の殺人」に「CASE FILE #1」と銘打ったかいがありましたね。この形式はまだまだ可能性があるし、模倣がしにくいのも強み。物語、音源、画像などを僕が最初にすべて作るという分業不可の部分と、僕が考えたことを実際に「物」にする製造から、管理、流通、販売までのノウハウを持つSCRAPの企業力とが合わさって初めて実現できるものだから、まず真似できない。少なくとも、「DETECTIVE X」を超えるものは作れないと信じています。でも、万が一、似てるけどクオリティが低い作品が出て、そちらを先にやった人が「なんだ犯罪捜査ゲームってこの程度か」と思ってしまったらすごく嫌ですよね。

加藤 確かに。海外で脱出ゲームに行くとたまに「う~ん、こんなんじゃないんだけどな」と残念な気持ちになるのと同じですね。ということは、第二弾を早めに。

道尾 期待に応えるペースで出していくしかないですね。

続編は前作を超えてこそ

道尾 映画の世界で2(ツー)が1(ワン)を超えることはないという通説がありますけど、それでは意味がない。小説でも続編を出す以上は必ず前作を超えられる確信がなければ書かないので、「DETECTIVE X」も前作を凌ぐ面白さに仕上げて、プレイする人がどんどん増えたらいいな。

加藤 今回僕は、道尾さんというパートナーと、“物語”というパートナーを見つけたと思っているんです。謎解き、閃きというのはある程度パターンに分類できる有限なものですが、物語は無限。謎解きは物語と融合することで広がりを得るし、その器としてゲームほど適した形はないと思っています。ミステリーを読む喜びを内包しつつ、能動的に謎解きに挑む楽しさもある。この融合で今後もどんどん新しいものを作り出せるとワクワクしています。

道尾 能動的というのは僕もこの数年考えてきたことで、最初に実践したのが『いけない』でした。書かれた文字をただ読む作業を、どうすれば体験にまで引き上げられるか。『いけないⅡ』を書いたのは、物語に――加藤さんの言うところのパートナーみたいに――写真を組み合わせる形でまだまだ面白いことができると思ったからですし、今は“音”をパートナーとして『きこえる』という本を制作中です。これも、カギとなる曲を自分で作詞作曲したりしています。さすがにボーカルは別の方に依頼しましたけど。

加藤 めちゃくちゃ楽しみですね。『いけないⅡ』も前作とはまた違った趣向があって。第二章の子供たちの夏の冒険がすごく好き……好きだからこそ「どうか不幸なことが起きませんように」と祈るように読みました。「でも道尾さんはやるからな」と半ば覚悟しつつ(笑)。

SNSの反響などでは、「DETECTIVE X」の後に、最初に読んでみる道尾さんの本として『いけない』を選ぶ人が多いみたいですね。

道尾 犯罪捜査ゲームで一番惹かれるのは、自分で能動的に解決する気持ちよさだから、“能動的”つながりの一冊にいくのかもしれないですね。

“体験型”エンタメの今後

加藤 「DETECTIVE X」の企画と前後して、SCRAP社内にミステリー研究会が発足したんですよ。月に一冊、課題図書を読んで集まって飲むだけなんですが、同じ読書体験をした人が集まって喋るだけで、こんなに豊かな時間になるのかと驚くほど楽しい。読書というのはとても個人的な体験だけど、同じ時間軸、同じ空間で楽しむ方向を模索すると新しい展開もありえるのかなと。十五年以上、体験共有の可能性を信じてリアル脱出ゲームというものを作ってきたけど、リアルタイムでの物語の共有には、僕らがまだ気づいていないエンターテインメントの可能性があるんじゃないかと考えています。

道尾 小説もゲームもユーザーのものなので、作者側から使い方を云々するものではないですよね。でも、最大限に楽しめる方法をユーザー自ら考えてくれるのは嬉しい。例えば、あるミステリー作家が「DETECTIVE X」を二セット買って大きな会議室に集まって二チームで挑戦したそうです。僕は全然想定していなかったやり方だけどとても楽しそう。たぶん、解決後にチーム同士で話し合ったりするんでしょうね。

加藤 従来の謎解きファンであれば、圧倒的に複数でやる人が多いと思います。九割は、誰かと話し合いながら楽しむと思いますよ。

道尾 僕がやるとしたら絶対に一人がいい。全部の推理を自分でしたいし、他の人が謎を解いてしまったら僕はアハ体験を一つ逃すことになりますし。昔からあまり人と共有をしたくないタイプなんです。ただ、リアル脱出ゲームはタイムリミットがあるから、時には人を頼らないと間に合わない。協働すること自体が僕には新鮮な面白さでもありました。

加藤 僕らは百五十人いる会社で常に協働しているので、逆に道尾さんの“一人で全部”に驚くんですよね。

道尾さんは、思いつきのためのルーティーンって何か決めていますか? 僕が社内でよく言うのは、閃き、思いつきというのは神の啓示のように降ってくるものではない、思いつくための段取りを習慣化しなくてはいけないということ。散歩とかお風呂とか、決まったメンバーで二時間ブレストすれば必ずアイデアが出るとか、何でもいいけどルーティーンが必要だと。

道尾 最近、脳科学の分野で発見されたデフォルト・モードというのを実践しています。何もしていない時の脳を指してそう呼ぶんですけど、実は脳は仕事中などに較べて“何もしていない”状態のほうが十倍、二十倍のエネルギーを消費していると判明した。どうやら、人間がぼーっとしている間に脳は回路を組み直す作業をしているらしいんです。このデフォルト・モードの時に閃きが出やすいということを知ったので、なるべく何もしない時間を作るようにしています。

加藤 どのくらいのレベルで何もしないんですか?

道尾 インプットを全部オフにするので、スマホもさわらないし音楽も聴かない、ただソファに寝転がってぽかんと天井を見上げるだけ。

加藤 すごい。脳科学に基づくルーティーンが出てくるとは思いませんでした。大至急、会社でも調べてみます。

みちおしゅうすけ 一九七五年生まれ、東京都出身。二〇〇七年『シャドウ』で本格ミステリ大賞、〇九年『カラスの親指』で日本推理作家協会賞、一〇年『龍神の雨』で大藪春彦賞、『光媒の花』で山本周五郎賞、一一年『月と蟹』で直木賞を受賞。

かとうたかお 一九七四年岐阜県生まれ。二〇〇二年、バンド「ロボピッチャー」結成。〇四年、フリーペーパー「SCRAP」創刊。〇七年「リアル脱出ゲーム」開催。〇八年、イベント企画運営や編集などを手がける株式会社SCRAP設立。