1月17日、第170回直木三十五賞の選考会が開催された。受賞作は、河﨑秋子さんの『ともぐい』(新潮社)、万城目学さんの『八月の御所グラウンド』(文藝春秋)に決定。

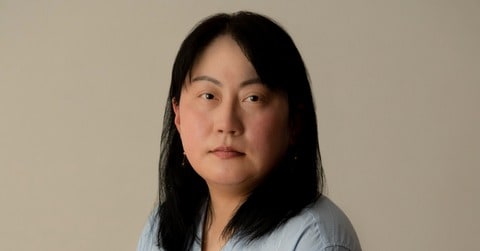

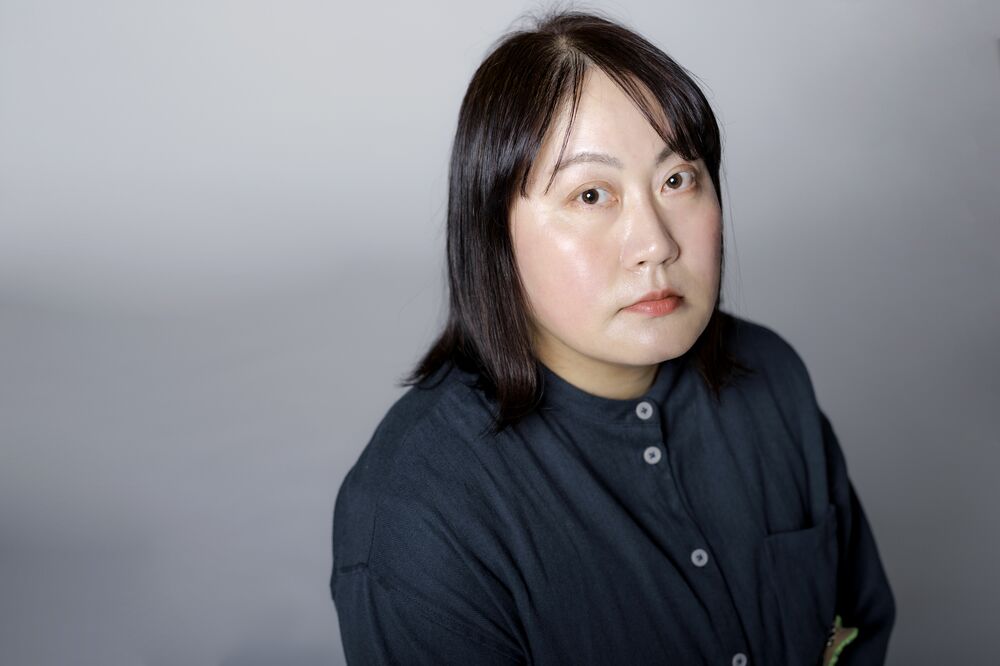

受賞発表の翌日、河﨑秋子さんに話を聞いた。

◆◆◆

――『ともぐい』での第170回直木賞受賞おめでとうございます。昨日の選考会はいつもより長くかかったと思いますが、ずいぶん待たれたのでは。

河﨑 3時間、延々とゲームをしていました。ボードゲームとか、町中華のメニューを作るカードゲームとか。編集者の皆さんが忖度もなく容赦のない感じで(笑)、それがありがたかったですね。受賞の電話がかかってきた時は、周りの皆さんが自分よりも喜んでくださったので、本当に獲れてよかったと思いました。

――記者会見の時、ジャケットの下にお尻を向けた牛のイラストのTシャツを着ていませんでした?

河﨑 着ていました。自分と同じく北海道出身の桜木紫乃先生が『ホテルローヤル』で直木賞を受賞された時、ゴールデンボンバーゆかりのタミヤのTシャツを着ていらしたので私も何か着ようと思って。会見では誰も訊いてくれなかったので、今訊いてもらえてよかったです(笑)。

受賞作の「原型」は…

――『ともぐい』は明治後期、日露戦争前夜が舞台。道東の山の中で犬だけを相手に暮らす猟師、熊爪の話です。これはデビュー前に書いた短篇を改稿し、膨らませたものだそうですね。

河﨑 30歳手前の頃、北海道新聞文学賞に最初に投稿したものが原型になっています。その時点では日露戦争前夜という時代設定はなく、明治という設定だけでしたが、主人公の熊爪という名前も、大筋も結末もほぼ同じです。賞をいただくには至らなかったんですけれども最終選考には残って、それが書き続けるモチベーションになったので思い入れがありました。それを長い形で書いてみませんかとお声がけいただいたんです。

今読み返すといろいろ未熟なところがありますが、ものを書こうとした時の根源的な情熱が詰め込まれているので、その後少しは身に着いた技術で書き直してみたいと思いました。

前職は「羊飼い」

――河﨑さんは北海道の別海町のご出身。実家は酪農家で、ご自身は大学卒業後、羊飼いになられた。作品では、北海道の明治~昭和史を描かれることが多いですね。

河﨑 学生時代に北海道の昔の話を調べるアルバイトをしていまして、その頃に興味をひかれたというのが原点です。猟師さんについても、地元の方の手記を読んだりして興味がありました。

――熊爪が暮らす山を白糠という町の近くにしたのは。

河﨑 羊飼いになる前、白糠の羊の牧場に住み込んで実習をさせてもらったんです。山が後ろに迫っていて、ちょっと行くと漁師町があるというロケーションに親しんでいました。実際、鹿も熊もいっぱいいたし、猟師さんもいました。

熊爪という特異な主人公

――熊爪は人間や人間社会への興味が希薄です。彼の心理や変化はどのようにとらえていったのですか。

河﨑 今回は集団になる習慣も信仰も文化も持たない、人間の形だけがある存在に一個一個積み重ねていった感じです。ゼロに近い人間の形に、飛びぬけた身体能力と生き抜く技術、最低限のコミュニケーションができる言語能力だけを与えたら、どういった生活、どういった思考になるのかを考察していきました。

――社会性は培われていないけれど、すごく頭のいい人ですよね。

河﨑 フィジカルもメンタルもフル回転させて、全力で生きている感じがありますね。常人であれば95%くらいの回転を続けているだけでどうにかなってしまうのに、熊爪は98%くらいの状態を続けていてその危険さに気づかない。その危うさは書きたかったですね。

――熊爪の暮らしのような、山の生活に興味はありますか。

河﨑 メンタルを維持しながらフィジカルを有効に活用するという、生き物としてプリミティブな生き方にはちょっと憧れはあります。自分はできないからこその憧れですね。

日常における熊の存在

――熊爪は人間を襲った「穴持たず(冬眠を逃した熊)」を追い、闘うことになる。大藪春彦賞を受賞した『肉弾』(KADOKAWA)でも熊との壮絶な闘いを描かれていましたが、河﨑さんにとって熊とはどういう存在ですか。

河﨑 イメージとしては、怖い存在ですね。私が育った町は熊の被害こそない地域でしたが、畑の脇の森に入れば熊の糞があるのが普通でした。一度、散歩に出たら200mくらい先の道路に大きな黒い犬がいるなと思ったら熊だったこともあります。夏場だったので痩せていたんですが。

熊に対しては、どうしても農業寄りの見方をしてしまいます。たとえば大事に育てた家畜やデントコーン(家畜の飼料となるトウモロコシ)が襲われたら、それは一瞬で憎しみに変わり、駆除すべきだと思います。同時に、野生動物は向こうから何もしてこない限りは別に駆除する必要はないとも思っています。私にとって熊は、そうした二面性の上で像を結んでいる生き物ですね。もちろん、クマ牧場に行けば「可愛いな」とも思います。

動物のことを野生動物だとか家畜だとかペットだとか線引きをするのは人間のエゴかなとも思うんですけれど、その境目を曖昧にしてしまうとお互いの棲みわけによくないな、とも感じています。

様々な「境目」を描く

――今、境目という言葉がありましたが、『ともぐい』はまさに境目を描いた小説だなと思いました。自然と人間社会の境目、動物と人間の境目、そして時代の境目。執筆の際、そうした境界のイメージは意識されていたのでしょうか。

河﨑 そうですね。境目というのは結局、差異になりますよね。生き物と人間の差異、山の中で生きることと街の中で生きることの差異、男と女の差異。その差異をめぐって、何かを押しつけられたり、拒絶したりされたりして葛藤が生まれる。それは場合によっては血を伴う戦いにもなりうる、ということは考えていました。

――ああ、本作には男と女の境目というモチーフもありますね。白糠の商店に引き取られた少女、陽子という存在が強烈でした。彼女は人間社会の中で虐げられてきた存在でもありますね。

河﨑 いろんな意味で熊爪とほぼ対極ですよね。種族は同じ人間ですが、生き物のオスとメスという意味でも違いますし。境目が強調されるものと境目を失うものとのメリハリをつけるという意図もありました。

――改稿の際に時代設定を日露戦前夜にしたのも、時代の境目を意識されたからでしたか。

河﨑 そうですね。白糠の発展を調べて加えていきました。昔は炭鉱があり鉱業の面で山の中にどんどん人間が入っていって、石炭を港に運ぶための植民軌道もありましたが、それが日露戦争前夜から町の様子が変わっていく。熊爪はそれを理解しようともしていないので詳しい記述は避けましたけれども、背景にそうした要素を入れました。

――熊爪は熊を追って深手を負い、これまでのような猟生活が難しくなって炭鉱で働くか迷う。でも、彼にとって人間社会に入ることが幸せかどうかは読者としても迷いました。

河﨑 何が人間にとって幸せであるのかという、根源的なものを切り取れたのであったらいいなと思います。

「熊との闘いに敗れて散る、という展開も可能でしたが…」

――その決断を下す前、彼は最後に山の王者的な熊、「赤毛」に挑もうとする。ただ、この作品は、人間と熊との対決が主題ではないですよね。

河﨑 そこは、ヒロイズムに酔えない辛さみたいなものを考えていました。たとえば、もし熊爪が人間社会のヒロイズムの物語に浸って自分が熊に殺される姿を美化して心に描いていたら、熊との闘いの最後に力を抜いたかもしれない。でも彼はそれができない。

熊との闘いに敗れて散る、という展開の物語にすることも可能でした。むしろ、その方が呑み込みやすい物語にもなり得たかもしれません。でも私はひねくれているので(笑)、熊爪に「もっと苦労しろ」と思いました。苦労して、あがいて、爪が剥がれても土を掘り続けて出てくるものがあるのなら掘り出してもらいたかったんです。

――だからこそ、読者はあの凄まじい展開を読むことができたんですね。

河﨑 分かりやすいヒロイズムに浸らなかったからこそ、熊爪は自分のエラーとなりうる行動を考えてしまうんですよね。自分の生き方は半端ものの生き方だと自認した時、それまで回っていたコマの軸がそこでゆがんでしまう。そのまま回転し続けると致命的なバグになるのでコマは倒れることになるんですが、その直前にグイングイン回る、みたいな……。なんか、あんまり上手いたとえができませんが。

――デビュー作『颶風の王』(KADOKAWA)の時から、自然描写と動物の描写には圧倒されます。これまで熊以外にも馬や鳩やいろいろな動物を書かれていますが、動物を書きたいという気持ちは強いですか。

河﨑 書く時の選択肢の中に、最初から人間同様に動物が入っていますね。自分が全然知らない動物、たとえばマントヒヒを書けと言われたら、習性を勉強するところから始めなければいけないのでちょっと困るんですが。でも、知らない動物の知らない習性を勉強するのは楽しいです。

人間の描写も同じですよね。自分には想像もつかない生き方をしているタイプの人を研究して物語の中に落とし込めるかどうかを考えるのは、趣味が悪いかもしれないけれど、楽しいです。

人を殴るような文章を書きたい

――どの作品も文章世界が素晴らしいのですが、以前「人を殴るような文章を書きたい」とおっしゃっていましたね。

河﨑 私も上品な人間ではないので(笑)。読み手としても、否応なしに物語の中に引きずり込まれる小説にすごく魅力を感じるので、『ともぐい』に関しては引きずりこむことを意識しました。一方で、静かに後ろから忍び寄ってきて包み込んでくるような物語も好きです。両方書けるようになるのが、作家としての技術的な面での目標ですね。

――河﨑さんはデビューされた時も羊飼いをされていたわけですが、よく執筆の時間を確保されていましたね。

河﨑 若かったので、体力があったんです。でもやっぱり物語のほうに注力したいというのがあって、2019年に専業の作家になりました。

――先ほども言ったように明治~昭和の北海道を舞台にした作品が多いですが、必ずしもそれにこだわっているわけではないそうですね。『介護者Ⅾ』(朝日新聞出版)のように、コロナ禍の札幌で父親の介護をしながら生活する女性の話も書かれていますし。

河﨑 書きやすいのはやはり北海道ですし、昔のことを書くのが多いのは単純に、俯瞰しやすいというのがあるかなと思います。物語を組み立てる上で冷静に俯瞰することは必要ですので。それに、昔の人のほうが無茶しますから、物語として書きやすいというのもあります。

でもどうせなら、広く書いてみたいです。北海道も違うものも、両方書きたいですね。『介護者D』は現代であることと、一般の誰にでも起こり得る家庭の話で、かなり作者の視点、いってみればカメラを近くにおいた小説でした。そういった模索をしながら、いろんな時代背景、いろんな場所、いろんな人に手をつけていきたいです。

今後の展望は

――今後どんな小説を発表されるのか、ものすごく楽しみです。

河﨑 小学館さんで書いていた「愚か者の石」という連載が終わって、今単行本の準備をしているところです。それは明治時代の樺戸集治監の話です。去年1年間、日本農業新聞さんで連載させてもらった「森田繁子と腹八分」は農業コンサルタントが主人公のコメディっぽいものです。KADOKAWAさんで連載している「銀色のステイヤー」は現代の競馬の話です。どれも全然違いますね(笑)。

2019年に専業になって、これからいろんなところに取材に行くぞと思ったタイミングでコロナ禍になって行動できずにいたので、これからいろんなところに行けたらと思っています。