本作が第一六五回直木賞を受賞した瞬間のことは、いまでもよく憶えている。

二〇二一年七月中旬、いまだコロナ禍の真っただ中だった。選考会当日、私は有志たちとともに福岡県は久留米市にある立ち飲み酒屋で吉報を待っていた。地元の先輩作家、故葉室麟氏行きつけの店である。

そもそも私は葉室さんを介して澤田瞳子と知り合った。京都で葉室さんと対談をさせていただいた折りに引き合わせてもらったのである。澤田さんの第一印象はざっくばらんに言って、ザ・京都人だった。折り目正しく、顔にはつねに柔和な笑みをたたえているが、どこか腹の読めないところがあった。私は気を引き締めた。こいつの言動にはきっと京都人特有のあの有名な裏の意味があるぞ、「よろしおすなあ」は「調子に乗るなよ」、「おこしやす」は「ここはおまえなんかの来るところじゃない」、「ぶぶ漬けでも食べていきなはれ」は「とっとと帰れ」だということをゆめゆめ忘れるんじゃないぞ。

結論から言えば、私は肩すかしを喰らってしまった。彼女は私が心秘かに憧れていたようないけずな京女ではなかった。ぜんぜんちがった。かなり突っ込んだ個人的な質問にも、あっけらかんと答えてくれた。そのあまりの屈託のなさに私は面喰らい、そしてすっかり愉快になった。京都の幽遠なバーで、私たちはこれ以上ないくらい阿呆な話題でおおいに盛り上がり、ほかのお客さんの顰蹙(ひんしゅく)を買いまくった。私たちは傍若無人で、京都的ないかなる奥ゆかしさもお呼びじゃなかった。以来、私は他人には訊けない原稿料の話でも、澤田瞳子にだけは訊くことができる。

だから動画サイトでのライブ配信で『星落ちて、なお』が当期の直木賞受賞作として貼り出されたときは、澤田瞳子私設応援団久留米支部とでも呼ぶべき面々とともに勝鬨(かちどき)をあげてしまった。葉室さんは生前、「澤田さんは大丈夫、直木賞は時間の問題」とよくおっしゃっていたが、奇しくも葉室さんと同じ五回目のノミネートで見事念願を果たしたことになる。

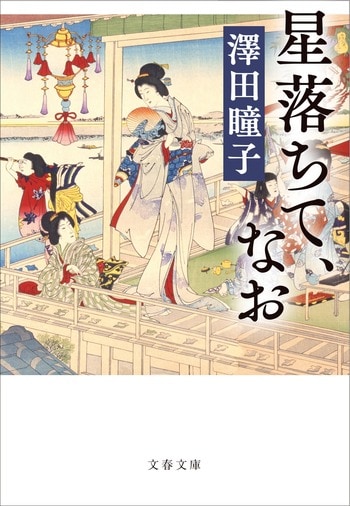

『星落ちて、なお』は、江戸末期から明治期にかけて活躍した絵師河鍋暁斎の娘とよを題材にしている。画号は暁翠。画鬼と呼ばれた父の衣鉢を継ぎ、こちらも明治から昭和初期にかけて絵筆をふるった日本画家である。

物語は暁斎が逝去した明治二十二年から書き起こされ、大正十三年までの約三十五年間にわたるとよの葛藤を年代記風に綴っていく。幼時より父に絵を叩きこまれたとよは、絵師の家に生まれついた運命を憎みつつもその呪縛から逃れられない。異母兄の周三郎(画号は暁雲)に言わせれば、暁斎は「人の良しあしを、絵が上手かどうかで決める野郎」だ。それは家族に対しても同様で、暁斎にとっては絵師にあらずんば河鍋にあらず、ということになる。つまりとよにとって絵とは、画鬼である父と自分を結びつけてくれるたったひとつの紐帯(ちゅうたい)だった。

全編を貫くのは、芸術家の宿痾(しゅくあ)とも言うべき疎外感と孤独だ。死してなお、とよと周三郎を捉えて離さない暁斎の亡霊。反目する兄と妹は絵に魂を奪われつつも、画鬼になりきれぬ負い目と冷厳な現実のはざまで呻吟する。絵師として唯一無二の存在を間近に見てきたふたりは、それぞれのやり方で父と同じ地平に立つことを希求する。暁斎に迫る絵を描くことだけが自分の存在理由だと信じて。しかし彼らが仰ぎ見る父の狂気はあまりにも凄まじく――行き倒れと見ては死に顔を写生し、死の床にある己の姿すら戯画にしてしまう――常人の理解を遥かに超えている。そしてこと芸術に関しては、狂気からのみ生み出されるものがたしかにあることをふたりとも心得ている。

頑(かたく)なに父に追随する周三郎に対し、とよは軸足をなんとか現実社会に残そうと奮闘する。人間らしくありたいと願う。それが周三郎の目には、絵に対する覚悟のなさに映る。が、全身全霊を懸けて暁斎を模倣する周三郎にしたところで、父の高みにはけっして手が届かない。生き様も考え方も相容れない兄妹は、絵画という一点においてのみつながっている。それこそがまさに彼らが抱える疎外感と孤独の正体なのだが、兄が病没したあと、とよは自分を苦しめてきたこの疎外感に懐かしさを抱く。病床にあった周三郎は暁斎を「あの親父は、俺たちにゃ獄(ひとや)だ」と喝破する。夜道をひとり歩きながら、とよはそのときのことを思い返す。

ああ、そうだね、兄さん、と呟けば、奇妙なほど強く周三郎が懐かしくなった。

この何気ない場面が芸術という牢獄に囚われた者の孤独と、とよの抱える疎外感の深さをえぐり出す。失われたあとで気づくことの、なんと多いのだろう。たったひとりの理解者がいてくれるだけで、無窮の孤独を遠ざけていられる。とよと周三郎は最期まで相容れなかった。だけど絵に憑(つ)かれた者として、「赤い血ではなく、黒い墨で結び合わされた一家」の者として、ふたりには少なくとも共通の言語があった。暁斎という巨星が落ち、いまや周三郎という道標の星まで空から消えてしまった。とよの前途に広がる茫漠たる闇を照らすのは、もはや彼女自身が放つ光以外にない……

さて、私は澤田瞳子を屈託のない人間だと思っているが、しかし作家なんぞやっているのだから屈託がないわけがない。むしろ人一倍強いかもしれない。だからひとりの絵師の屈託を描くにあたって、彼女が自分の屈託を足掛かりにしたことは想像に難くない。画家と作家の違いはあれど、芸術家たちが創作に臨む心構えにはおそらく多くの共通項があるはずだ。のみならず、澤田さんのご母堂も名の知れた作家。そこに暁斎に対するとよのような屈託を見るのは穿(うが)ちすぎだろうが、それでもこの物語をものすのに澤田瞳子ほどふさわしい作家もいないだろう。

大きすぎる屈託を狂気と呼ぶことができるなら、創作とは多かれ少なかれ狂気の産物だ。心から現状に満足している者は、いかなる芸術作品をも生み出し得ない。芸術家たちは日々その狂気と折り合いをつけながら生きている。彼らは大きすぎる狂気には腰が引けるくせに、心のどこかでは渇望してもいる。狂気を飼い馴らそうと躍起になるくせに、飼い馴らされた狂気はもはや狂気ではないと小馬鹿にする。しかし、それも致し方がない。芸術家とはそういうものだ。もし私からとよに言ってやれることがあるとすれば、それはこうだ。会心の作品を描くのに誰もが暁斎先生や芥川龍之介の『地獄変』級の狂気が必要なわけではありませんよ、狂気とは成功した芸術家の武勇伝にすぎません、それは成功の影のようなものです、成功が大きければ影も大きい、でもそれは影にすぎないんです。

思うに、良い小説とは多くの場合、諦めについて書かれている。その諦めに到るまでの道筋こそが人生そのものだ。そして諦めの先にぼんやりと光明が垣間見えたとき、それを達観と呼ぶことができる。『星落ちて、なお』というタイトルはなかなかに味わい深い。たとえ求めるものが手に入らずとも、道標を失ったとしても、人生はつづいていく。最終的にとよが得た達観は、目新しいものではないかもしれない。しかしそれは波乱に満ちているようでそのじつ穏やかだったとも言える長い人生のなかでもがき、あがきながら摑み取ったかけがえのない彼女の真実だ。その真実さえ捉えて昇華させることができたなら、絵にしろ小説にしろ凡作であるはずがない。星落ちてなお空には無名の星たちがまたたいている。絵師としてのとよは、暁斎ほどのまばゆい存在ではなかった。絵の道を志す者たちを燦然(さんぜん)と導く北極星ではなかった。それでも、星屑のような彼女の放つほのかな光に救われる者はかならずいる。その意味で本書は間違いなく、ひとりの芸術家の真実の物語なのだ。