二〇二一年秋に本書の単行本を上梓した後、様々な反響が寄せられた。早稲田の卒業生、とりわけ私と近い世代から届いたメールやウェブ上の発信内容が、私の胸に深く響いた。

「入学時に勧誘されて入った文学研究サークルが革マル派系だった。私は、誘われるまま、革マル派の集会に何度か参加した。途中で疑問を感じて抜けられたが、一緒に入った一人が川口大三郎さん殺害に加わっていた。彼らは個人的には決して悪い人間ではないことを知っていた。それだけに衝撃は大きかった。一歩間違えれば、私も殺害者になっていたかもしれないし、殺される側になっていたかもしれない」(一九七〇年第一文学部入学の男性)

「封印していたあの頃のことを思い出した。しみじみ読みました。泣いてしまった。いつのことだったか、記念会堂の前の集会で、演説している人の言葉が理解できなくなり、苦しくなって抜け出し、地下鉄に飛び乗った。その車両内の日常風景と平和感。私は、集会の熱気とのギャップに引き裂かれ、弱虫でいい、こちら側で軟弱に生きようと思ってしまった。以後、集会やデモから遠ざかった。逃げ出してしまった私をどうぞお許し下さい」(七二年第一文学部入学の女性)

当時、キャンパス内で革マル派の暴力が復活する中で、私たちの闘いは武装の是非を巡って深刻な対立が生じ、実質的に分裂した。分裂を機に多くの仲間たちが運動から離れていった。武装を選択した後、紆余曲折を経て、非暴力に立ち戻った仲間がいる。武闘派のまま生きた者もいる。拙著の出版を祝っていただいた会で、出席者の一人から「あなたが武装に反対したから、早大闘争は敗北した。今からでも遅くないから謝ってくれ」と詰め寄られたこともある。あの運動に関わった人たちは、それぞれ異なる志や思いを抱いていた。私の本も、様々な読まれ方をしている。それでいいと私は思っている。

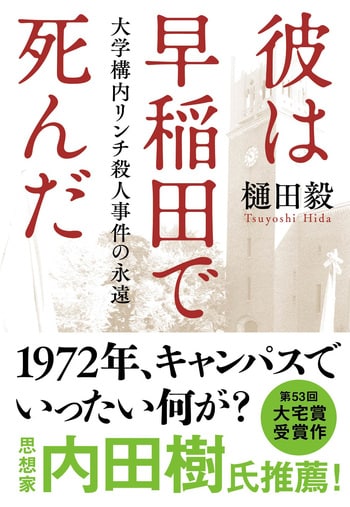

私は『彼は早稲田で死んだ』を執筆するため、五〇人ほどのかつての仲間たちに連絡を取った。このうち一五人について、「それぞれの生き方」としてまとめ、巻末に収録する予定だったが、編集の都合で実現できなかった。今回、文庫本として再出版する機会を得られたので、その「あとがき」の一部として、以下に紹介させていただく。運動は学部横断的な広がりを持っていたが、私の在籍した第一文学部の仲間たちが多いことを、あらかじめお断りしておく。

菊地原博さんは事件当時、第一文学部一年のT組だった。革マル派糾弾のため一年生が中心となって立ち上げたクラス討論連絡会議の主要メンバーだった。自治会再建運動が頓挫した七三年秋、政治セクトの「第四インター」に入った。「第四インター」は、ロシア革命の指導者の一人、トロッキーを信奉する新左翼のセクトだったが、内ゲバを否定し、戦闘的民主的自治会運動の再建を主張していたことに惹かれたという。学生組織のリーダーになり、七八年三月二六日の成田空港管制塔占拠事件の際、数人の学生を送り出した。全員が逮捕され、一〇年前後の懲役刑となった。彼は当時、「組織の表の顔」だったので、送り出した部隊が関わる極秘計画を知る立場になかった。だが、やはり責任を感じた。八五年ごろ、組織を抜けた。しかし、二〇〇五年に占拠事件の全当事者たちに対し、国が管制塔破壊の損害賠償金として約一億円を請求してきた。かつての仲間たちの苦境を救うため、広く声をかけてカンパを募り、全額を集めて国に納めた。今は、フリーの記者をしながら、ホームレス支援などの活動を続けている。〇一年、友人の紹介で政治学者の石田雄さんに出会い、生きる指針を得た。石田さんは丸山眞男氏の愛弟子で、戦時中の自らの軍隊経験を踏まえ、政治と文化、組織と人間の関係などをめぐり幅広く研究していた。

「私は、政府を倒す運動をしてきたけれど、人々の意識が変わらなければ、政府がひっくり返っても、社会は変わらない、と石田さんは指摘した。目からウロコの思いだった。革命を目指す組織にも、丸山眞男氏や石田さんのキー概念の『抑圧の移譲』の構造があり、上から下へ抑圧の連鎖が起きていた。組織には女性差別もあった。暴力の問題についても、曖昧なまま来たが、今は石田さんが唱えた下からの民主主義の強さ、徹底した非暴力の強さを認識すべきだったと思っている」

菊地原さんと同じクラスだった香川博司さんは、入学時の自己紹介文で「愛読書はむのたけじの『たいまつ十六年』です」と書いていた。革マル派糾弾の運動では、菊地原さんとともにクラスを率いた。当時から草の根運動の大切さを強く意識していた。武装問題にも最後まで悩み続けた。運動が敗北した後、一年間休学してアフリカ・タンザニアでニエレレ大統領が進めていた新しい村づくり事業のワーキングキャンプに参加した。その帰途、バングラデシュに立ち寄り、後述の大橋正明さんたちが取り組んでいた国際支援ボランティア団体「ヘルプ・バングラデシュ・コミティ(のちのシャプラニール)」の農村支援活動を手伝った。いったん帰国したが、七七年七月から七八年四月まで再びバングラデシュに滞在し、現地事務所が何者かに襲われた後の困難な時期を支えた。その後、帰国して八年間在籍した早稲田を卒業した。広島の福山市でキリスト教系団体YMCAの職員になったが、二〇一二年に亡くなった。香川さんは、生前に自分で作った『Peace on the Earth』とだけ彫られた墓に、家族とともに眠っている。

「正義感を抱いて地道な活動に取り組む。香川は早稲田の時と同様の人生を、その後も送った」と、親友だった菊地原さんは振り返った。

岡本厚さんは第一文学部の一年K組だった。やはりクラス討論連絡会議の主要なメンバーで、川口さんの事件の翌年の一九七三年七月一三日、二連協(二年生連絡協議会)が主催した文学部中庭での“武装”集会が革マル派に襲われた際にも居合わせた。

「私たちの運動は、クラスの話し合いから全てが始まった。最後は、ヘルメットと角材で武装というところまで行き着いたけれど、烏合の衆に毛が生えた程度で、革マルの暴力には全く歯が立たなかった。結果的には、誰も殴らなかったし、実は殴れなかった。当時、社会全体が相当暴力的だったし、暴力を肯定する雰囲気もあった。その中で革マル派のやり方に私も憤り、憎しみも抱いたはずだが、それでも手を出すことはできなかった。今にして思えば、誰も傷つけずにすんでよかった、とつくづく思う」

岡本さんはその後、沖縄を旅行し、伊江島で阿波根昌鴻さんに出会った。「阿波根さんは圧倒的な米軍に非暴力で立ち向かった人で、沖縄のガンディーとも呼ばれている。自らへの誇りとともに、相手も尊重し、説得しようとする。社会を本当に変えるのは、人の心であり、共感であり、感動だと知った」と振り返る。革マル派の検問のようなことがあって、しばらくキャンパスに入れず、他大学を転々としたり、喫茶店で友人たちと読書会をしたりしていたが、その流れで参加した国際反戦デーのデモで逮捕されたこともある。

一年遅れで卒業後、岩波書店に入り、雑誌『世界』に配属、その編集長を一六年務め、二〇一三年から二一年まで同社の社長を務めた。

「文庫版のためのあとがき」より

続きは文庫『彼は早稲田で死んだ死んだ』でお読みください