「記録文学の巨匠」吉村昭氏は、戦史文学でも非常に優れた多くの作品を遺した。『戦艦武蔵』『帰艦セズ』『深海の使者』『総員起シ』などがその代表作だが、その圧倒的リアリティを支えたのは、氏がたった一人で行った太平洋戦争体験者への膨大な数の証言インタビューだった。

その数多の録音テープ記録から、選りすぐり9人の証言を集めた『戦史の証言者たち』。本書から、2回も沈没した数奇な運命を持つ伊号第三三潜水艦が引き揚げられた際に、内部を撮影したただ一人の新聞記者・白石鬼太郎氏の証言の一部を紹介する。(全2回の第1回/後編を読む)

◆ ◆ ◆

「死臭というか、油の臭いというか…」

吉村 どこをあけたんですか。

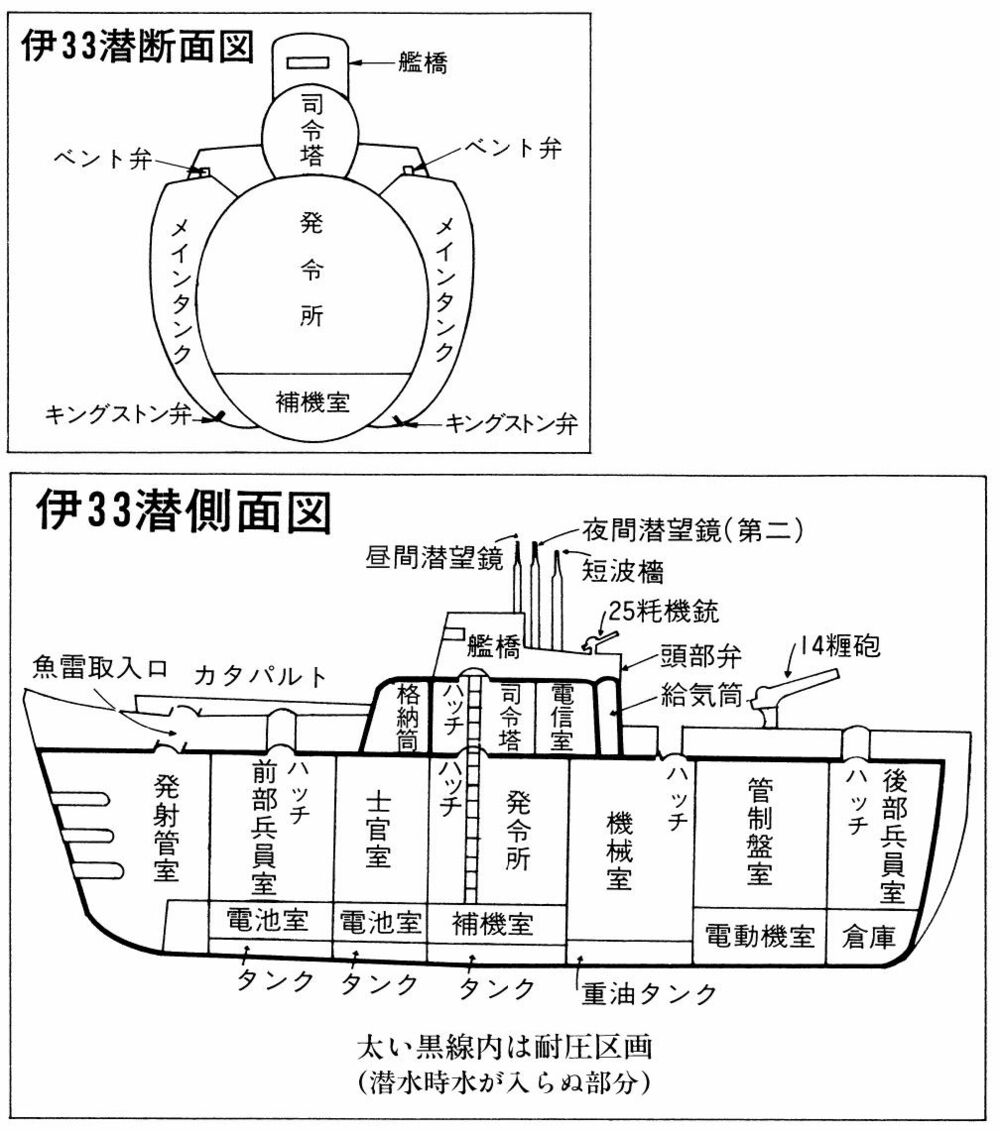

白石 第一ハッチです、潜水艦の。

吉村 作業員が何人ぐらいでハッチをあけたんですか。

白石 二人だったと思います。

吉村 他社の記者たちも、見守っていたんですか。

白石 そうです。潜水艦の甲板の上にいて、見ていましたよ。

吉村 作業員が、まずハッチの中に入っていったんですね。

白石 いえ、入りません。入ろうかどうしようか、ためらっていました。

吉村 ハッチのふたをあけたら、悪臭が出てきたんですね。

白石 そうです、悪臭。

吉村 どんな臭いでした?

白石 死臭というか、油の臭いというか……、もうなんともいえん臭いですよ。作業員は、「ワァーッ」といって、すぐにはなれましたよ、みんな。それに、魚雷発射管室には、魚雷がある。その魚雷が、いつ振動かなにかの刺戟で爆発するかもしれんから、サルベージ会社の人たちは慎重を期していたんです、非常に……。その場で解体するんだったらポンポン、ポンポンこわして、スクラップにすりゃあいいんですが、そんなことでもしたら、約十本の魚雷が連続的に爆発する。だから慎重、また慎重ですよ。一応、サルベージの作業員が二人であけたが、さてどうしようか、みなためろうておりました。そのとき、ぼくは、司令塔の近くにおりました村井氏(編集部注:当時、白石氏が勤めていた中国新聞松山支局長)に「ぼく、中へ入って撮影してきますわ」と言うて……。

吉村 村井さんは、驚いたでしょう。

白石 そうらしいです。村井氏は、「あぶないで、魚雷がようけい(たくさん)あるのに……」と言いましたので、私は、「まあ、ええで。軍隊で死んだって思えばそれまでですわい」と、まあ冗談まじりに、半ば覚悟決めて言ったんです。

吉村 そうしましたら、その作業員の人は……。

白石 制止しましたよ、「あぶない、待ってくれ」って。「あぶなくない、ええ、ええ」と言って入ろうとした。作業員が、魚雷があるから、フラッシュなんかたいたら爆発するぞ。たいちゃいかん、といわれたんです。

懐中電灯の光が照らした部屋に見えたもの

吉村 たしかに危険ですね。もし、爆発でもしたら作業員も記者たちもふっ飛びますね。

白石 そうなんです。それに、艦内には悪性ガスがたちこめているから入ると死ぬ、と言うんですよ。さらに作業員が、「どうなっているかわからんから待ってくれ。中には悪いガスがいっぱい入ってるんだ。ガソリン・コンプレッサーで換気するから待て。そうしないとあぶない。なにがどうなるやらわからないから、ともかく待て」と言うんですよ。それで私は、「フラッシュはたかん。それから呼吸もとめて入りゃいいんだろう」と言いましてね、作業員の制止を振り切って……。カメラはですね、潜水艦の甲板に置いて、懐中電灯だけ持ち、深呼吸を3~4回大きくして、ハッチの中に入って階段をおりたんです。

吉村 錆びていたですか、階段など……。

白石 きれいでした、浸水していないんですから……。

吉村 そうですか。

白石 きれいなんですよ。もし、水につかっていた所でしたら、海草なんかがあって階段も滑りますわね。でも、そんなことはなく階段をおり、通路をつたわって奥へずーっと入り、兵員室の入口にたどりついたんです。そこで、部屋の中を懐中電灯で、ぼく、見たんですよ。早速、撮影の手順のことを考えましてね。距離をどれぐらいにするか、撮影できる角度を45度と見て……。距離は、まあ一応3メートルのところに焦点を合わせたらよかろう。それで、距離は3メートルと頭へ入れた。それからフラッシュをたくとして室内の反射も考え、絞りは8あるいは11ぐらいだな、と思ったんです。そんなことを、懐中電灯で室内の情景を見まわしながら考えたんですがすぐに息苦しくなってきましたので、急いで甲板に駈け上がりましたよ。

吉村 その部屋の中に、何か見えたんですか、懐中電灯の光に……。

白石 全部、死体です。

息を止めて撮影…甲板へ上がって深呼吸してまた艦内へ

吉村 やはり、あったんですか。どんな死体だったんですか。

白石 それはまあ、あとでお話しますが、まず撮影するということが先決だ。他社の記者たちより、一歩でも二歩でも前へ出たい。取材したい。若さと熱心さといいましょうか、そんな気持で、これはぜひとも、室内の情景を自分の手で撮らにゃいけないというので、甲板に駈け上がったんです。そして、甲板に置いてあったカメラをつかみ、ランニングとショートパンツ姿でしたので、よれよれのランニングシャツの内側に、フラッシュの球を三個入れました。

吉村 やはりフラッシュがなければ、艦内は闇ですから撮影できませんね。

白石 そうです。それでカメラの距離を3メートルにセットし、シャッター速度もセットしました。それから、フラッシュも確実につくかどうかテストして、大丈夫であることをたしかめて、それでまた大きく深呼吸して、艦内へ再び入りました。それで、兵員室の入口の所でカメラをかまえ、パッと撮った。露出は、11だったと思います。つづいてもう2枚。

吉村 呼吸をしないんで、苦しくなったでしょうね。

白石 そうです、2枚撮ったら、もう苦しくなって……。息をせんでも臭いがやっぱり少々しますわね。興奮と恐怖とでありましたよ、それは……。それでまた呼吸をするために、甲板へ上がったわけです。そして、また深呼吸して、甲板に置いてあったフラッシュの球をつかんで、ランニングシャツの内側へ入れて……。

吉村 いくつぐらい球を入れたんですか。

白石 2つ入れたんです。それで5個になるわけです。はじめに3個、その時に2個ですから……。1球は使っていなかったんですが、予備として持っていたわけです。そして、また兵員室へもどって撮りました。今度は露出を5.6か8ぐらいにして。

吉村 懐中電灯で室内を照らしながら写したんですか。

白石 そうです。懐中電灯は単一の電池三本入りのもので、それを腋の下や股にはさんだりして……。

吉村 結局、合計何枚撮ったんですか。

白石 6枚撮ったんです。3回目に入った時は、ロングで撮りました。冷静でいたつもりでしたが、真っ暗な階段を降りる途中、絞りが動いて開放に近くなり、ネガが真っ黒になっていたものも1枚ありました。その撮影中のことですが、蚕棚みたいなベッドに寝ている水兵の手が、通路にだらりと出ていて、それが撮影するのにひどくじゃまなんですよ。

吉村 眼の前に垂れているんですね。

白石 カメラの前にふさがるように垂れているんです。ファインダーをのぞくと、その手が近くにあるので仁王さんの手みたいに大きくみえましてね。それを入れたまま写すと、その手が白く画面にひろがってしまう。だから、ぼく、それを手で無意識に押しのけたんです。そうしたらその手が、肘の所からポーンと飛ぶんですよ。折れました。ちぎれたんですよ。

※注:吉村氏はこの証言を元に「総員起シ」(文春文庫『総員起シ』所収)を執筆した。

〈「表現できません。ものすごい形相です」…浮揚した潜水艦内で新聞記者が見た、乗組員たちの死に顔に浮かんだ“断末魔の表情”〉へ続く