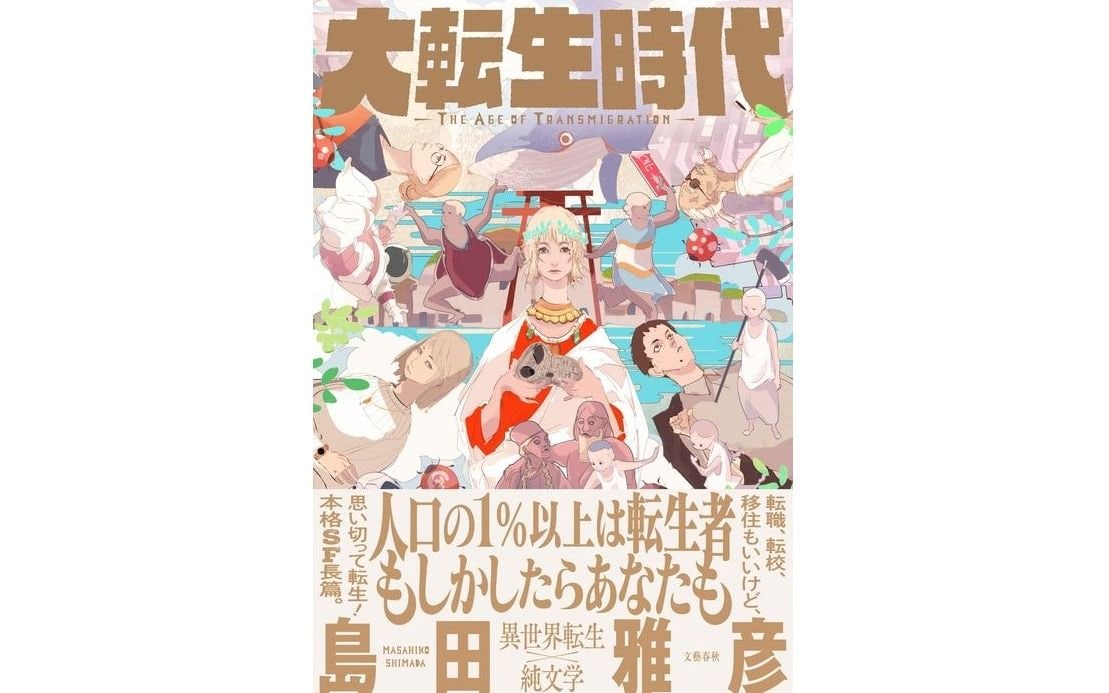

『ハンチバック』で衝撃のデビューを飾る以前は、20年にわたってライトノベルを中心に小説投稿を続けてきた市川沙央が、異世界転生×本格ポスト・ヒューマンSFの島田雅彦の新作『大転生時代』を読む。

◆◆◆

世はまさに、大転生時代である。

大型トラックに轢かれて異世界に転生し、電車にはねられて異世界に転生し、通り魔に刺殺されて異世界に転生し、頭を打ったり、病気になったり、過労死したり、はたまた特に何もなくても転生してしまう。水洗トイレに流されたのは転生じゃなくて転移ものだったっけ。異世界転生と呼ばれる物語群は、今日も今日とて右から左へこちらからあちらへ転生者を送り出して大繁盛しているようだ。今さら説明の必要も薄いかと思われるが、異世界転生の中でも「なろう系」と称される種類の群れは、すなわち小説投稿サイトの先発「小説家になろう」において発祥し、あまたのアマチュア作家たちによって書かれ、WEB小説読者たちに読まれ、出版前からあらかじめ高い人気を得ている作品を書籍化して売るという、きわめて民主的かつ商業主義なやりかたで市場を拡大していったものだ。これは、「書籍化」や「作家」という言葉の意味さえ変容させてしまうほどの現象だったと言うことができる。

その「小説家になろう」に投稿されていた『転生したらスライムだった件』が異世界転生ブームの火付け役と言われるように、転生先のバリエーションも人間はもとよりありとあらゆる人外、無機物、生物、悪役令嬢、などなどがあり、また一方には救世、復讐、世直し、人生やり直し、スローライフといったストーリーの型がある。キャラクターと状況設定の無限の組み合わせによって手を変え品を変え、転生大喜利もここに極まれる一人一派、百人百様の大転生時代こそ、今やそれしか頼るもののない日本のソフトパワー、その最後の砦と言えるアニメ関連文化の堂々たるメインストリームなのだ。なお、現世の肉体の死を経由せず、自分自身の身体を持ったまま異世界に渡って活躍するものは正確には異世界転移ものとなるが、転生と転移はほぼ同類型のジャンルという了解で差し支えない。

ここまでパワフルな大転生時代が招来された要因はひとえに、読者の欲望をダイレクトに満足させるストーリー展開にある。主人公のチート能力による問題解決の連続、いわゆる無双状態の快感を求める若者層(実質的に中年層という説もある)によって、書籍化作品の大量消費と大量再生産のサイクルは維持されてきた。

ここで強く私があなた方に印象づけておきたいのは、無双状態を引き起こすチート能力とは、主人公と異世界人たちつまり世界と世界のギャップによって生じるものだということ。異世界転生は差異、落差を前提として成立するということだ。

話は転生するが——もとい、話を転じるが、集団意識にとって手の届く記憶の範囲で日本というエリアは、ギャップの大きな異世界との接触を二回、繰り返している。すなわち開国と敗戦である。たとえば「洋食」というカテゴリの料理は開国の産物と言えるもので、味覚と生活スタイルにおける異文化との融合は、この第一期接触を象徴する無形文化としての地位を表象上でも得ている。異世界ライトノベルの人気シリーズ『異世界食堂』では、中世風ファンタジー世界(異世界転生に限らずライトノベルの多くが世界観の基軸としてきた中世ヨーロッパ風ファンタジー世界だが、これはアマチュア作家が採用しやすいイメージ先行の世界設定であり、現実の中世ヨーロッパとは一致しないことから「小説家になろう」×ヨーロッパを組み合わせたナーロッパという蔑称もある)に住まう異世界人たちが、次元の扉を通り日本の洋食店でコロッケやビーフシチュー、エビフライ、チョコレートパフェといった料理と出会って日本スゴイ的食レポ&オーバーリアクションを繰り広げる。わざわざ架空の低開発エリアを設定して日本スゴイを演出する手法に低俗や低倫理を見る向きもあるかもしれない。だが実は、この異世界×日本スゴイのテンプレートは、約八十年前の日本に起きた第二期接触——敗戦および敗戦国民のステレオタイプな原像を反転させただけの、ある意味でカリカチュアなのである。戦後しばらく、頻回に行われていた交流事業で米軍基地に招待された子供たちは『異世界食堂』の異世界人たちと寸分違わぬ感動を味わい、同じリアクションをしたのだった。ふんだんに供されるアイスクリームで口元を汚した子供は、ちり紙と純白ふわふわなティッシュペーパーの埋めがたい落差を知った。新憲法という魔法。合理主義、科学的思考というチート能力。異世界転生ジャンルのブームと定着は、書き手も読者も誰憚らず欲望を満たすための物語を欲し、供給する小説投稿サイトのシステムのゆえに……、と理解されてきたが、その欲望とは何のことはない、今度は自分たちがGHQの側になりたいという、戦後神話の裏返しの型(パターン)なのだ。われわれにとって理想世界はつねにどこか遠くにある異世界(ガンダーラ)であり、理想世界を構築するための力とは、上から与えるものか、与えられるものであり、落差を利用した一発逆転の魅力の前では、内発的な自立心と漸進性など相手にされない。私はこうした異世界転生ジャンルの発生原理を、ギブミーチョコレート症候群と呼んでいる。

以上は、Wikipediaに書いたりしたら即刻削除されるだろう私のでたらめな独自研究である。

島田雅彦『大転生時代』は、異世界転生というジャンルに純文学の立場から対峙する挑戦的な作品だ。

——巷に出回ってる小説なんて自分に都合のいいユートピアを作りたいだけじゃないか。何の障害もなく、他者も存在していないから、どんなヘタレも無敵になれる。本当の異世界はあんなゲームみたいにイージーな世界じゃない。

横溝時雨はある日、中学時代の転校生、三浦杜子春と再会する。やたら言動のおかしい杜子春であるが、彼は異世界から転ぜられてきた意識を一つの身体に同居させる「転生者」なのだという。バルナランドという過酷な政治体制をもつ異世界の出身で今は杜子春の身体に宿る転生者は、クービンという前世名を名乗った。杜子春の失踪により、かえって「転生者」の真偽に興味を持った時雨は、彼から聞いていた「ハニカミ屋」なる人物にコンタクトし、「転生者支援センター」にスカウトされて働きはじめる。高次元時空構造をもつ宇宙には無数のパラレルワールドが存在し、神出鬼没の「スポット」に落ちて意識を転送される異世界転生者は絶えない。新橋の雑居ビルの一角にある「転生者支援センター」に集まる相談数からみても、その数は決して少なくないのだった。転生者が最初に直面する困難は、転生先の身体の持ち主との意識の相克と受容の過程である。

意識の相克と受容。私はここに好感を覚えた。転生系ライトノベルの型(パターン)においては「わたしは突然前世の記憶を思い出した」の一言で存在と一回性の人生の尊厳をまるごと抹殺されてしまう転生先本来の人格について本作は透明化することなく、むしろ転生という事象から生じうる共存の理想をいくつかのかたちで示している。

——どういう経緯でこの子はあなたの宿主になったの?

——両親はこの子にソウルメイトか守護霊をあてがうつもりだったようだ。その役割は充分果たしているから、それなりの信頼は得ている。

世界設定のお約束の共有によって発展したライトノベルの異世界転生にはない、前世や転生先となる異世界設定および各キャラクターの奥行きとオリジナリティ、バリエーションの多彩さはまさしくSFの醍醐味であり純文学の風格。これから本作を手にする方々にはぜひ島田雅彦の自在なイマジネーションを楽しんでほしい。

榎本武揚なる投資家の出資を受けながらハニカミ屋が続けてきた研究開発により、超高次元宇宙の座標とゲノム情報転送技術を用いて任意の異世界への転生システムが構築されると、危惧したとおり榎本とその手下の二階堂をキーパーソンとして資本家連中による身勝手な植民地化構想が姿をあらわす(五稜郭でおなじみ同姓同名の榎本武揚は、明治政府の閣僚となってのち殖民論を唱え、殖民協会を設立した人物ですからね)。物語はここから加速度的に面白さを増していく。システム開発の実験体となっていくつもの転生者の意識を受け入れ、自らもいくつも異世界に分身を存在させる杜子春。時雨もまた協力者の身体に転生して「大植民計画」に立ち向かう。ハニカミ屋から志を託された杜子春と時雨たちは、醜い欲望に乗っ取られていく大転生時代にどのような革命を起こすのか……?

時雨とヒュードリは対等な友人の関係を維持しようとし、杜子春はコマッタの介護役を引き受け、二階堂はレイブンを支配し、操ろうとする。宿主と転生者の関係は集団や組織の人間関係と同様、多様で複雑なので、どれが理想で、どれが実用的かはにわかには決められないが、要は合意をどう形成するかだ。宿主と転生者が合意し、強い絆で結ばれれば、行動から迷いは消える。しかし、一方的な支配関係にある場合は支配されている側に必ず不満が蓄積するはずで、そこを刺激すれば、反抗に転じる可能性もある。

ライトノベルの異世界転生ジャンルが、経済的・文化的ギャップから生じうる植民地化の欲望を下敷きとしていることをすでに述べた。必然的に本作は異世界転生の殖民論的性質を抽出し、本格SFの理論と思索によって解体、再構築を成し遂げた発展作となっている。

本作において異世界間のギャップは、まず第一に転生者と宿主の意識のコンフリクトの問題として現れるが、私はここで用いられる「同期」という言葉に注目したい。異世界転生システムは量子もつれの理論に依拠しているため、この言葉は繰り返し登場する。

あなたの本体と分身はDNAも同じだし、記憶や経験、実績、能力、さらには感情や欲望も共有しているので、離れた時空にあっても、それらを瞬時に同期させることが可能なのです。

本を読むように他者の意識を受け容れなさい。読書という行為は、著者の考えを自分の脳に植え付けることである。つまり他者の意識を自意識に同期させることにほかならない。

分身の経験、学習成果は本体と同期するので、分身からの報告は本体を通じて共有できるし、こちらからの指令も本体経由で分身に伝わる。

技術革新は日進月歩。めくるめくアップデートのスピードに巻かれて、つい数年前まで味わわせられていた感動すらもすぐに忘れていってしまう。今の今はAI技術がせっせと書き換えていく常識に気持ちをごっそり奪われているわれわれだが、同期という概念——ファイルの複製、転送、そしてクラウド——がもたらした思考と意識の変革、その影響の大きさにも計り知れないものがあっただろう。同期という概念はまた、差異に目を向けさせる言葉でもある。差異。われわれは差異によって、重要な何事かに気づくことがある。われわれは差異に気づくことによって、誰かを深く傷つけることもある。古来、書物を転写するさいに不注意から生まれるヒューマンエラーとしての差異は避けがたく、しかしその差異が、後世の研究家にとっては得難い手がかりとなる。平安時代に貴族たちがそれぞれ残した日記に何が書かれ、何が書かれなかったかの差異が当時のリアルな人間模様を伝え、権力地図を伝える。われわれはどんな時もほとんど差異の手触りにすがりついて物を知り、道を知り、前へと歩むことをしている。差異を知覚し、擦り合わせ、吸収してやっと、先に進むことができる。

異世界もまた、そのように全身全霊をかけおそるおそる繊細な手つきで探り合い、触れ合い、理解と敬意を交換するべき他者である。

他者と出会い、彼我のあいだの落差が埋め合わせられようとするとき生まれるエネルギーの大きさもまた計り知れないものがある。

転生は死の定義を根底から変えてしまった。死は終わりではなく、異世界での新たな生の始まりを意味するようになった。

ポスト・ヒューマン思想の源流は不死の願いにあるとされるが、そのとおり、現世の対岸とは死であり、生と死の落差こそが人間にとって不朽の関心事だ。本作がポスト・ヒューマン文学として読まれるとき、人間存在の拡張の可能性が遠望される。時空転移システムによって不死が可能となった未来、時雨たちはポスト・ヒューマンの時代を生きることになるが、ここでも「同期」が本作の個性であるということに私は気づいた。参考までに近年のポスト・ヒューマンSFから一例を引くと、『攻殻機動隊SAC_2045』シーズン2(2022)では、限界に達した資本主義に持続可能な戦争を組み込み延命をはかろうとする社会を前提とし、そこに出現する救済策として、現実世界に生きながら個々の電脳空間では他者との摩擦のない、自己にとって都合のいい世界をあたかもそれが現実であるように生きられる技術——「ダブルシンク」と呼ばれる世界の在り方が描かれる。オーウェル『1984』の二重思考の具現であり、究極の引きこもり、〈僕が考えた最強の異世界転生〉状態と言えるものだが、現実的にわれわれの実社会で開発が進められているメタバースはむしろこうした摩擦のなさ、都合のいい自己実現、そして管理社会の強化の方向性を持つものではないだろうか? 比べて『大転生時代』における「同期」の過程の衝突と摩擦、相互理解、融和、寛容の方向性に、ポスト・ヒューマンSFの新しい切り口を私は感じた。

十年一昔と言うが、この十年間の社会意識の変容を振り返っても実感されるわれわれの意識の変わりやすさを思えば、都合のいい夢に引きこもるよりも他者の意識と触れ合い変わっていくことにこそ人間らしさがある。われわれの意識はつねに体験と変容のためにひらかれているのであって、緩やかに他者の思考と同期し、われわれは変わりつづけている。差異に気づけないほど緩やかに、大転生時代は現世でもすでにもう到来しているのではないか。

時雨の転生先となるヒュードリが存在している通称「デジャブ・ランド」は、現世とよく似た近未来的世界——二十年ほど未来を先取りした世界であった。土台が似ているからこそあちらとこちらの差異は際立つ。似ているからこそ、その未来はほんの少しの選択の差でわれわれの未来にもなり得るものにも思えるが、さて……。来るべき異世界との邂逅に備えてわれわれが鍛えておくべき力は、同じ時空の同じ地平を生きる他者との融和的な付き合い方だろう。そもそも現世の同じ土の上にも異世界はまだまだ発見されないままに存在しており、スポットは本のかたちをしている場合もある——。

転職、転校、移住もいいけど、思い切って転生。

というわけで、何を隠そう実は私も転生者。鈍器本で頭を殴られ気絶したのをきっかけにライトノベル界から純文学界へ転生した。世間からはチートで無双しているように見えているかもしれないが、内実はわりと杜子春のように支離滅裂なことになっている。島田雅彦はまさに私にとっての「ハニカミ屋」——黒洞仙人なのだった。芥川賞の選考会後に初めてその実物にお会いしたさい私はつい無礼にも「本物だ」と口走ってしまったのだが、「本物」の定義に疑いアリと仰りたげな反応をもらってやっぱり感動した覚えがある。せっかくなのでここで伏線を回収しておこう。そう、あの時すでに島田雅彦は島田雅彦ではなく、異世界の他者の意識を受け入れその知識と経験を同期した転生者となっていた可能性がある。いや、確信できる、人口の1%以上は転生者というけれど、小説家はもっと転生者の比率が高いはず。そして島田雅彦ほど、新作ごとにまったく見たことのない異世界を招き入れ、自らの意識と融合して、革新的な物語に結晶させるわざに優れた作家はいない。

大転生時代とはまさに、作家の魂のために拓かれた、想像力の新航路なのだ。