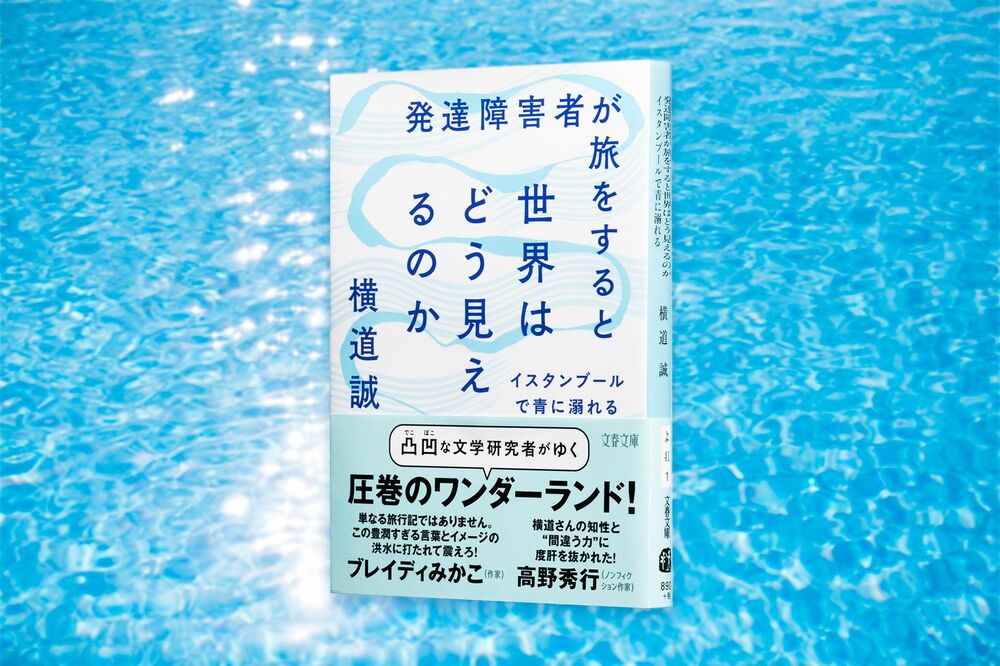

各誌書評で大絶賛された異色の当事者紀行本、横道誠著『発達障害者が旅をすると世界はどう見えるのか イスタンブールで青に溺れる』の文庫版がついに発売となりました。刊行を記念して、作家・ブレイディみかこさんの解説を公開します。

◆◆◆

旅行中、はっと気づくと配偶者の姿が見えず……

唐突だが、わたしの配偶者は50代になってADHDの診断を受けており、「いまさらそんなことがわかってもなー」とぼやいていた人間だが、それでも診断を受けてよかった点があるとすれば、子ども時代や若い頃に自分が経験した様々なストラグルの理由がわかったような気がすることだと言っていた。

そんな彼と旅行をするのは、(本人には言っていないが)けっこう大変だったりする。息子と3人で家族旅行をする時でも、わたしと息子は次の観光スポットに向かうためにさっさと歩き出し、「この道を辿って、なるほど、この丘の下側に入って行くことになるのだろうか」などとグーグル・マップを確認しているのに、はっと気づくと配偶者の姿が見えない。ふつうこういう時にいなくなるのは子どもだと思うが、わが家の場合は父親がいなくなるのだった。それで道を戻ったり、付近を探しに行ったりすると、案の定、彼は立ち止まってじっと何かを見つめながら(それは一本の木だったり、鳥だったり、路傍の石だったりする)ぼーっと静止している。

「あ、また別の世界に行っている」

「うん。完全に、そうだね」

息子とわたしは頷き合い、そのままその姿を見守ったり、「時間がないから行くよ」と急かしたりするのだったが、診断が下る遥か前から、配偶者はわたしたちと明らかに何かが違うことをわたしたちは知っていた。

彼の頭の中でいったい何か起きているのだろう?

ニューロダイバーシティという言葉が一般的にも使われるようになってから、「まさにそれよ!」と膝を打ちたくなったのだったが、われわれの家庭でも、わたしと息子はニューロマジョリティであり、配偶者はニューロマイノリティだった。日常生活の中でもそれを強く感じる場面はあるのだが、やはりそれがはっきりと表出してくるのは、24時間ずっと一緒にいて、共に観光という事業を成し遂げる旅行の現場だ。

あの、旅行中に静止して動けなくなるとき、配偶者はいったい何を考えているのだろうか。そのことをわたしはずっと知りたかった。ぼーっとしているというか、何かにさらわれて抜け殻だけがそこに残っているようにすら見える瞬間、彼の頭の中でいったい何が起きているのだろう。

少し垣間見たように思えたのは、『嗅ぐ文学、動く言葉、感じる読書 自閉症者と小説を読む』(ラルフ・ジェームズ・サヴァリーズ著、岩坂彰訳、みすず書房)を読んだときだった。同著は、ニューロマイノリティ(ここでは、現在「自閉症者」と呼ばれている人々)の人々の読書体験とはどのようなものなのかを文学教授が観察し、記録したものだった。それは、共感力に欠けるとか、想像による遊びができないとかいう、「自閉症者」に対する有害なステレオタイプを打ち崩すような一冊で、このような人々がいかに濃厚かつ鋭敏で、ユニークな感受性を持ってディープな読書体験を楽しんでいるかが明らかにされていた。読みながら、きっと配偶者も、わたしや息子よりも濃厚かつディープにその場の風景や匂いや音を味わっているのだろうと考えた。

そして本書を読んだ時、わたしはその状況をはっきりと見せてもらった気がした。

イメージの豊穣さと、マッハのスピードの文体

まず驚いたのは、その状況の絢爛豪華さだった。別に横道さんの旅のスタイルがリッチで豪華というわけではない。そうではなく、ここにしたためられている文章の一つ一つと、そこから立ち上がるイメージのレイヤーが豊潤なのである。この世ならぬ静寂と美のイメージを見せられた気分になっていると、次の段落には、いやふつう、そこには飛ばないでしょうといういきなりの展開があり、爆笑してしまう。

カサブランカのホテルに向かう道が砂漠になり、それがムーミン谷の吹雪の世界になって月面に接続し、ルドヴィーコ・アリオストの『狂えるオルランド』を思い出すという幽玄なイメージに酔っていると、トルコで『風の谷のナウシカ』を思い出したのは、同作に登場する国家の一つが「土鬼」で「トルコ」と響きが似ているから、などというオヤジギャグみたいなことが平気で書かれている。

本を読むって、こんなに忙しいっていうか、刺激的な体験だったのかと思った。またそれを、無理やりの継つぎ接はぎ感なく、シームレスに読ませてしまう文章は明らかに異才だ。才走った文体、とはよく言うが、横道さんの文体の才気は、走るどころかマッハのスピードで縦横無尽に地球上をワープ移動している。

「僕はいつも、ほかの多くの人よりも風景や創作物に激しく揺さぶられている気がしていた」「この障害が立ちあげる『みんな水の中』の体験世界に包まれ、生きているからこそ、それが解消される特権的な瞬間に、心身が激しく揺さぶられるのではないか」

横道さんはこんな風に書いているが、配偶者も旅に出るとその「特権的な瞬間」に出会い、激しく揺さぶられているから抜け殻になるのかもしれない。旅先で目にする、わたしや息子からすれば何ということもない風景や聞こえる音や匂いから、一斉にぶわーっと頭の中にいろんなものが立ち上がってきて、その洪水に打たれて動けなくなっているのかもしれないのだ。

様々なジャンルを重層的に含んだ一冊

本書はニューロマイノリティの当事者研究本でもあるが、わたしのような当事者の身近にいる人間にとっても、当事者の体験を知る貴重な機会を与えてくれるものだ。そして言うまでもないが、世界を周遊する旅行記でもある。多彩なイメージがレイヤーになって立ち上がってくる横道さんの文章と同様、この本自体が、様々なジャンルを一冊の中に重層的に立ち上げており、文学や芸術、そしてポップカルチャーについて書いた評論エッセイでもあり、一人の青年の成長物語としても読める。文章から立ち上がるイメージも豊潤なら、本書がカバーするジャンルもまた幅広く豊かなのだ。この本を読んでしまったら、書店のどこに並べたらいいのかわからなくなる書店員さんは多いはずだ。

考えてみれば、伝統的な本のジャンル分けそれ自体が、ニューロマジョリティによる分類だったのである。それを軽々と超えてくる書物がマジョリティではないところから出てくるのは、当然のことなのだ。