〈上野千鶴子はなぜ江藤淳を批判しつつ評価したのか〉から続く

戦後80年を迎える2025年、「歴史なき時代」を生きるわれわれは、先達たちから何を受け取ればよいのか? そのヒントを示す、與那覇潤さんの『江藤淳と加藤典洋 戦後史をあるき直す』から、「あとがき」を全文公開する(全3回の第3回/最初から読む)

◆◆◆

断絶から架橋へ

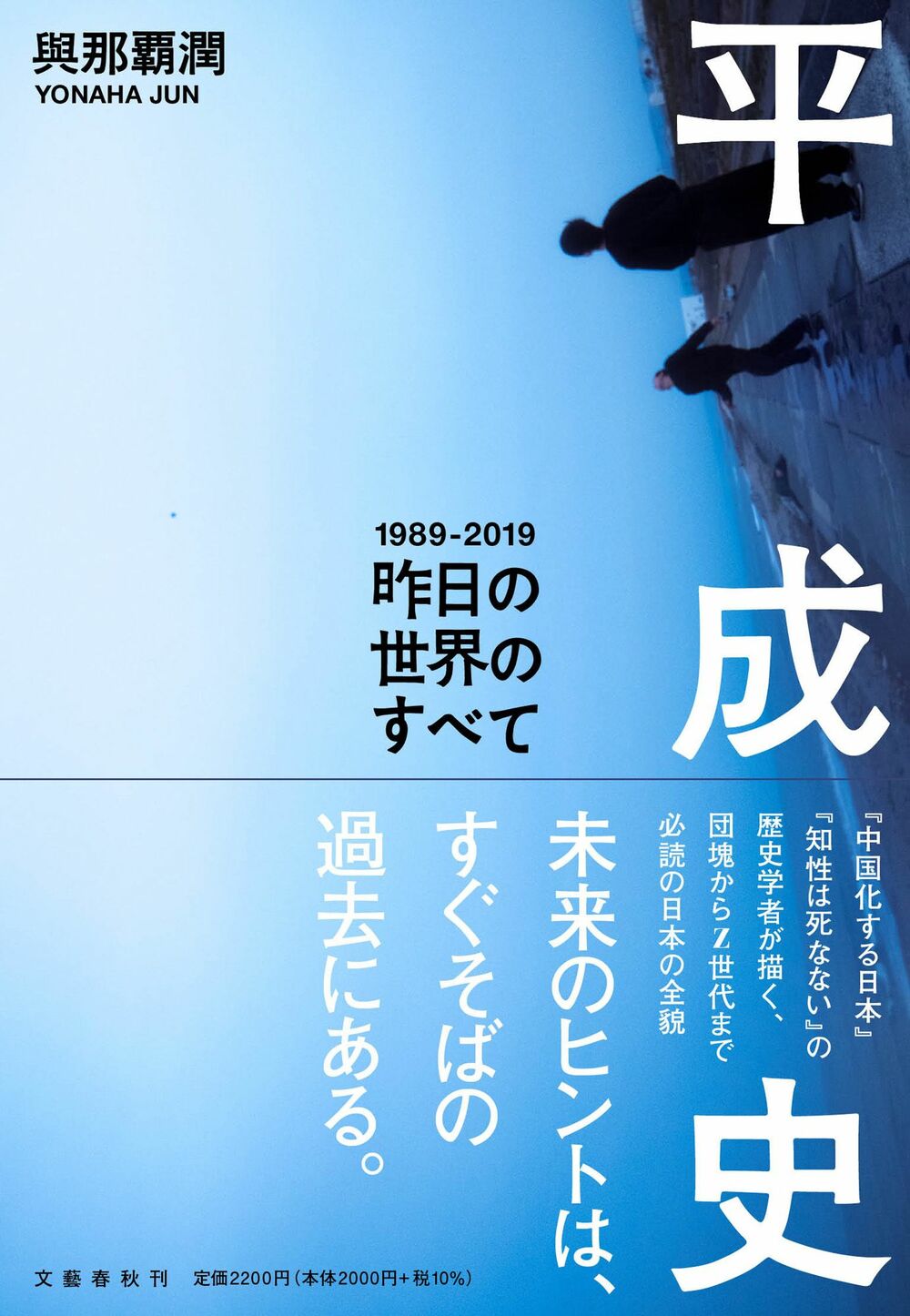

『平成史 昨日の世界のすべて』で描いたように、79年に生まれて平成期に自我をつくった私はといえば、自分の青春が、ちょうど戦後日本の老年に重なった世代にあたる。

つねに自らを省みた壮年期の熟慮がこの国から失われ、しかし安易に提示されるそのつどの「正解」に飛びついたところで、がむしゃらにやり遂げる青春期の精力も残ってはいない。あたかも認知症の徴候のように、かつての記憶を思い出すことさえ、近年では困難になりつつある。

人は生まれる時代を選べないから、それを恨んでも得るものはないだろう。だから加藤典洋も述べたように、「戦後」という歴史の感覚そのものが消えてゆくこと自体を、私たちは受け入れてゆくほかはないのであって、道徳的に拒絶してもしかたない。

わたしなりのフェミニスト批評の企て

ただし、けっして自らは選べない「世代」というものの手触りが失われ、どこの誰の発案ともつかぬ安易な未来のビジョンの下で、画一化された「政治的な正しさ」なるものが、人びとを足蹴にしてゆくのは看過できない。

それこそ加藤の言を借りれば「思想というのはこんなに、鳥肌が立つようなものであるはずがない」、だから「文学は、このリトマス紙の思想に抵抗する〔6〕」。そこには最低限の、他者や異論を対等に遇する感覚すらないからだ。

異なる世代に橋を架けることは、かつて歴史の重要なしごとであった。いままたこうした書物をまとめてしまった私も、その意味でやはり生涯、歴史家なのではあろう。

奇しくもすべて文藝春秋に揃うこととなったが、『帝国の残影 兵士・小津安二郎の昭和史』(原著は11年)、本書、そして『平成史』とつながる日本現代史の三部作が、今後とも歴史家としての私の主著になろうと思う。

『帝国の残影』では映画評論、本書では文芸評論、そして自分史を多分に含む『平成史』ではいわば人生評論と、狭義の「歴史学」とは異質な要素を、それぞれに織り込んできた。あとひとつ、加藤に倣ってつけ加えるなら、そのどれにもまして本書は、「実を言うと、わたしなりのフェミニスト批評の企てでもある」。

江藤淳や加藤典洋を私より知る世代と、逆にまったく知らない世代とを越えて、ふたりとともに戦後史を歩いた本書の軌跡が、読者の記憶に残る旅路となれば幸いである。

〔6〕加藤典洋『敗戦後論』ちくま学芸文庫、2015年(原著1997年)、275・137頁。

なおこのリトマス紙の比喩は、加藤が困難な時期も盟友であり続けた、竹田青嗣から引かれている。