〈「昭和天皇に裏切られた」人々が引きずり続けた喪失とは?〉から続く

戦後を代表する批評家・江藤淳と加藤典洋ーー。その歩みを通じて日本人の精神史を探った與那覇潤さんの新著『江藤淳と加藤典洋 戦後史をあるき直す』から、「あとがき」を全文公開する(全3回の第2回/最初から読む)

◆◆◆

青春と壮年

戦後史を生きた人びとはけっして、体制に埋もれることで歴史を葬ったのではなかった。時として眼前の社会に挑もうとするあまり、若さゆえの性急な過去の切り捨てがあったとしても。

自分の青春と時代の青春が重なったのは芸術家として非常に幸せだった。高見順は「作家は時代と一緒に寝なきゃいかん」といったけれども、こっちにも精力があって、一緒に寝られたんですよ〔2〕。

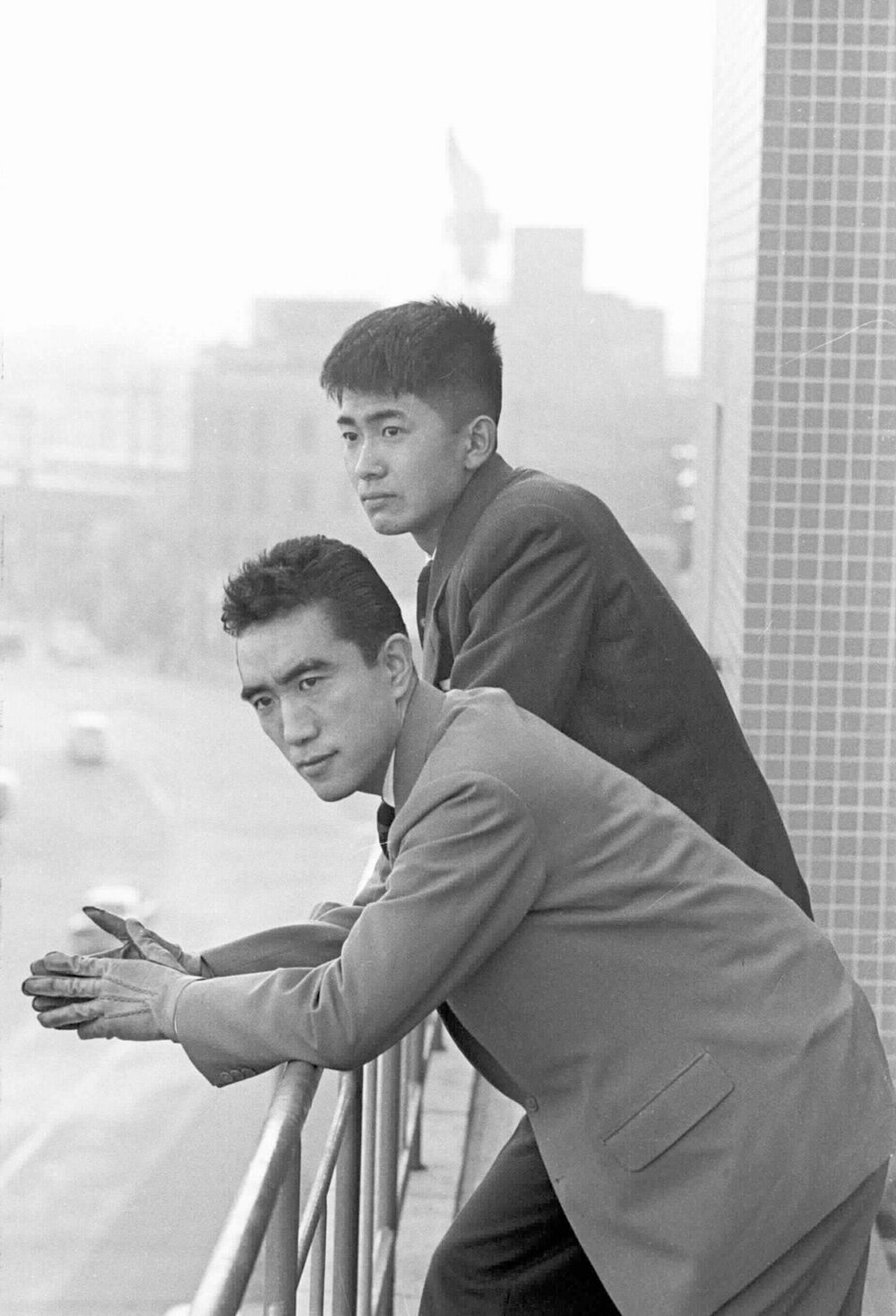

先日鬼籍に入った石原慎太郎は、かくして自身や江藤淳のデビューした1950年代半ばを、「その時期はやっぱり戦後日本の青春のはじまりだった」と懐古している。変わらぬマッチョな比喩には苦笑するが、自分もまた生まれた世代に恵まれただけだと、珍しくみずからを限界づける発言にも聞こえる。

江藤や石原が当初はデモの側に立った60年安保の季節には、アメリカへの従属を拒絶し自立した民主主義を営む「強い父」へとたどり着くことが、青春の果てに到達する成熟のモデルに見えた。だがそれはどうも無理らしいとする直感が、戦後批評の系譜をつくり、高度成長が終わるやむしろ変わらぬ「母性社会」の方を、日本に見出す視点が優勢となる。

凡庸な父性への回帰

しかし男女の二分法に基づく平板な型に、自国のすべてを押し込めて「わかったつもり」になる論法への違和もまた、時をおかず語られ始めていた。

知識人たちは国家を背負って勝手に家長になりたがる。不機嫌な家長になったり闘う家長になったりするわけでしょう。

だけど、世代体験としてはかなり普遍的にそういうものに批判的な人たちはいたんですね。そういう人々がやはり、父になっていくのですね。いつのまにか社会化された〈私〉というのを引き受けていて、それは別に名のある江藤、西部〔邁〕というふうな人々だけではなくて、あらゆる男たちの間で起きている回心なんですね〔3〕。

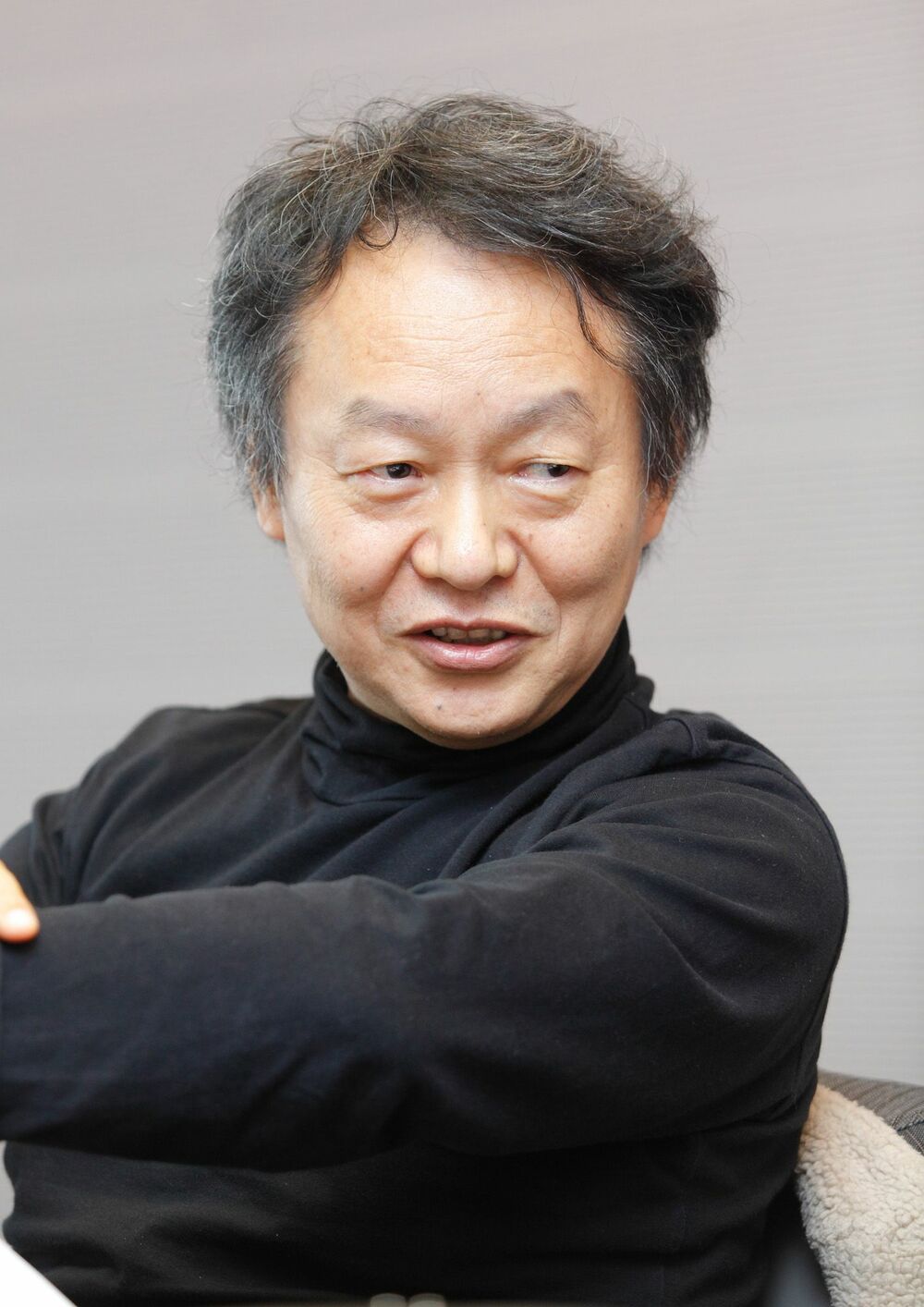

1986年5月、雑誌『國文學』にふたりの「全共闘世代」の対談が載った。同じ48年生まれの加藤典洋にむけて、上野千鶴子はこう問うている。70年安保の際、あれだけみなが既存の家族の自明性を疑ったにもかかわらず、気がつけば物書きを筆頭にして、昔ながらの父や母のイメージに還ってゆく人ばかりなのはどうしてか、と。

「転向者」の自覚

当時独身の上野に対し、現実の問題として「父」になっていた加藤はこのとき、いささかばつが悪そうだ。しかし上野が対話で口にした「持ちこたえる」という表現を反芻し、「かつていちど世界との間に持った関係をどう持ちこたえるかというさっきの話は、ぼく達の話したことの一つの核心だ〔4〕」と問いを引きとる。

敗戦後の文学史、いや日本の近代史を貫く転向者のひとりとして、自分もまた居るという自覚が、芽生えた瞬間だったかもしれない。

青春のメタファーでいまも描かれる60年代末からの学生運動期は、実際には日本の戦後が壮年を通り越す時代だった。若いうちはあたりまえに見えた振るまいに、翳りやぎこちなさが兆し、すべてが疑わしく不確かなものに映り始める〔5〕。

このとき居直って、嘘だと知ってもできあいの父なり母なりのイメージを受け容れ、自身の履歴を「日本」や「国家」と等置してしまえば、いくらでも小説や論説が書ける。今日ふうに喩えれば、ちょうど生成AIが自動筆記するように量産できる。

過去の受け渡しがありうるなら

加藤も上野も、持ちこたえられずその状態に陥った年長者の典型として、対談では江藤淳に手厳しい。しかし、その江藤との(実際の対面に留まらず)内的な対話が以降も続いたことは、両名の著作の端々から見てとれる。

先を行く世代と「同一の体験を共有する」形で歴史が続くことは、日々に暮らしが改まり人びともばらばらのセグメントに分かれる21世紀には、どの国でも起こり得まい。過去の受け渡しがありえるとしたら、それは遺されたテクストの彼方に結ばれる作者の像と語りあう、開かれた対話としてでしかないだろう。

〔2〕石原慎太郎「江藤は評論家になるしかなかった」中央公論特別編集『江藤淳1960』中央公論新社、2011年、186頁。

〔3〕上野千鶴子・加藤典洋「戦後と女性 その崩壊と創造」『加藤典洋の発言2 戦後を超える思考』海鳥社、1996年、33・34頁。「不機嫌な家長」「闘う家長」は上野が江藤と並置する(17頁)、山崎正和の『鴎外 闘う家長』(72年)に宛てた批判であろう。

〔4〕同書、61頁。

〔5〕当時の世論調査でも、生活が前年より向上し今後も「よくなる」と答える割合のピークは1970年で、以降は低下に転じていた(古市憲寿『昭和100年』講談社、2024年、84・85頁)。