〈プーチン大統領への逮捕状発付の余波は今も。「旧ソ連諸国の上を飛ぶ南回りは危ないから、北回りのルートで帰ってくれ」〉から続く

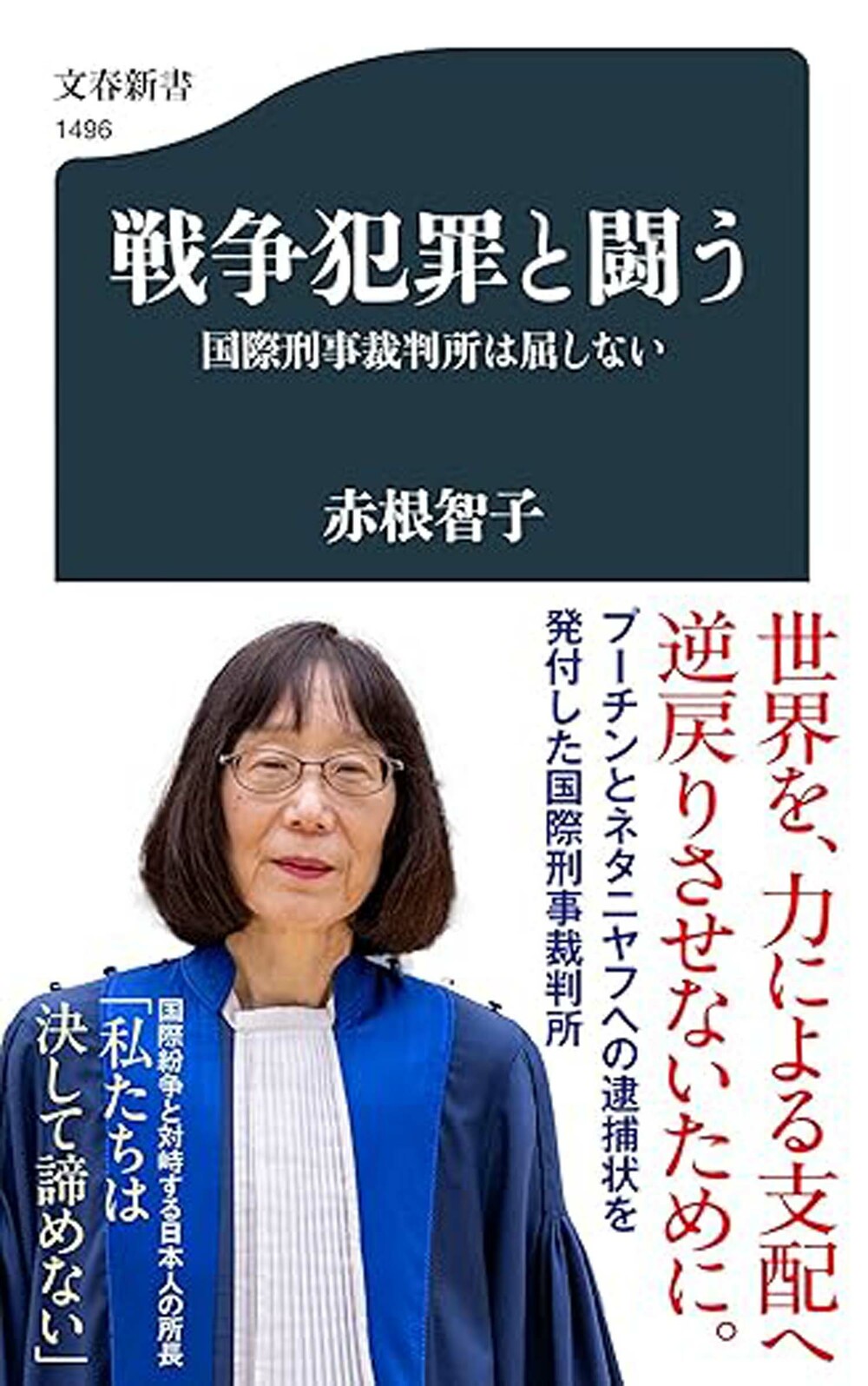

ロシアによるウクライナ侵攻とイスラエルによるパレスチナへの非人道的な攻撃。目まぐるしく国際情勢が変化するなか、この二つの戦争に向き合い、プーチンとネタニヤフに逮捕状を出した国際刑事裁判所(ICC)。ニュルンベルク裁判、東京裁判という二つの軍事法廷裁判にルーツをもち、国際平和秩序を守ろうと奮闘してきた裁判所だが、トランプ米大統領による制裁などによって存続の危機に瀕している。そのトップを務める赤根智子さんが、二つの戦争をはじめ国際紛争に対峙する日々、そして来し方を語る。(前後篇の前篇/後篇に続く)

◆◆◆

検察庁は女性を歓迎してくれた

1980年、私は大学を卒業して司法修習生になりました。最近は、司法試験に合格する見込みがある段階でさっさと進路を決めて就職に備える人が多いようですが、私のころは修習期間が2年間と、今の倍くらいあり、急いで決める必要はありませんでした。集合修習という司法研修所での教育が最初と最後にあり、その中間に裁判所、検察庁、弁護士会で一通りの実務修習を受けることになっていて、最後の集合修習中に行き先を決めれば十分だったんです。

私はもともとは弁護士志望だったわけですけれども、実際に修習を受けてわかってきたのは、弁護士事務所も結局は民間企業だということです。当時の事務所は、女性を採用したがらなかった。実際、事務員の人が「女性はちょっとね」と言っているのを耳にしたこともあります。真実かどうかはわかりませんが、修習を担当した弁護士事務所がお情けで雇うという慣習があったなどと聞いたこともありました。

私の場合、いちばん最後に検察庁での修習がありました。取り調べ修習というものを受けていたときに、「面白いな」と思ったんです。本職の検事の指導を受けながら実際の被疑者にいろいろ聞いていくと、警察の調書になかった事実が自分の質問によって見えてきたりして、手応えがあった。小さな事件ではあったけれど、そうやって真実を追究していくことにすごく興味を持ったんですね。それで、指導担当の検事に「検察官になってみたい」と思いを伝えたら、「そうか、そうか」とノリノリで。検察官の志望者が少なかったという事情もあったとは思うのですが、「女なんか」と言わない組織に出合えて嬉しかった。裁判所の刑事裁判部での修習で、検察官の役割の大きさというものを実感していたこともあって、「私も検察官になろう」と決意しました。

女性検察官の任官が2人だった時代、ほろ苦い法廷デビュー

1982年4月、新任検事となった私は、横浜地方検察庁に配属されます。この年、検察官に任官された五十数人のうち、女性は二人だけでした。

初めて一人で公判に立った日のことは、今でも忘れられません。横浜地方裁判所の法廷に入ったら、傍聴席に高校生がズラリと並んでいました。社会科見学に来ていたんです。私は、子どものころはお店で商品を注文することもできないくらい恥ずかしがり屋で、大人になっても大勢の人の前で話すのは苦手なままでした。それなのに、いきなりこんな法廷に立たされて、「どうしよう」と焦りつつ小声で起訴状を読んで手続を進めようとしたら、裁判長に「検察官、声が小さい!」と大きな声で注意されてしまった。ショックでしたね。さらにその公判が終わると、裁判長はその場で高校生たちに向かって、「皆さん、この人のように女性でも検察官になれますよ」と講義を始めたんです。「え~、やめてよ」みたいな。これが私の法廷デビューでした。

何事も慣れですね。いろんな事件をこなしているうちに、捜査や公判の仕事に関する限りは、どんな人に会っても動じなくなりましたし、公判で喋るのもさほど気にならなくなりました。とにかくチャレンジさえしてみれば、自分が想像しているよりも、できることはたくさんあるというのが私の実感です。このことは若い人たちにぜひ伝えたいと思います。自分で得手不得手を勝手に判断して将来の可能性を狭めたり、「自分はこうなんだ」と決めつけたりしないことが大切なのではないでしょうか。たとえ苦手なことがあっても、そうした環境下でもがいているうちにその環境があなたを育ててくれる場合もあるのです。

検事の仕事は面白かった

検事になったとき、同期の男性から「3年と続かないだろうね」とからかわれたことがありましたが、「まあ、そうかもね」なんて淡々と答えていました。実際、「イヤになったら、いつでも辞めたらいいんだ」と思っていたんです。ところが、私は何年経っても辞めませんでした。結局のところ、仕事が面白かったからです。

まず、真実を追究する面白さがありました。それに、一緒に働く仲間が面白かった。変な人が多くて。いや、変な人と言っちゃいけませんね。個性豊かな人が多かった。みんな四角四面ではなくて、新しいアイデアを積極的に取り入れるし、困難な場面でも「こういうふうに工夫してみよう」と前向きでした。

おかしな話ですけれども、被疑者と話していて、つい「面白いな」と思ってしまうこともありました。たとえば詐欺の疑いがある人とのこんなやり取りです。

「どうして人を騙したんですか?」

「いいえ、騙してません。俺の言うとおり、これこれしたら、金が儲かるんだよ」

「いやいや、だって、そんなうまい話、どこにもないですよね。それって嘘言ってるわけですよね。騙してるってことでしょう? 詐欺ですよ」

「いいえ、騙してません。俺の言うとおりにしたら、金は儲かるはずだから」

その繰り返し。本人は大真面目な口ぶり、態度なんです。人を騙していないと繰り返し本気めいた声色で主張する。ところが、それが客観的に見れば詐欺だということは、もう疑いの余地がないわけです。「世の中、いろんな人がいるんだな」としみじみ感じさせられました。

少しでも被害者の力になりたいという思い

それから、仕事を続けていく上でモチベーションの大きな源になったのは、「少しでも被害者の力になりたい」という思いです。

加害者が有罪になって罰せられたからといって、被害者が事件の前の状態に戻れるわけではありません。でも、きちんと処分が下されることで、被害者の気持ちの中で一定の区切りがついて、前を向くきっかけになるかもしれない。悲しみや怒りが完全には消えなくても、本人の中でどこか納得がいくのではないか。「正義を貫く」ことの意義は、特にここにあると私は思っています。間接的なものではあっても、司法手続を通じて「被害者の将来の生活を後押ししたい」という思いが、仕事を続ける原動力になってきたのは間違いありません。

1996年、私はいったん検察の仕事を離れて、法務省の法務総合研究所の教官に就任しました。法務総合研究所は、国連アジア極東犯罪防止研修所(通称・アジ研)という国連の地域研修所の運営も担っていて、私はこのアジ研の教官も務めることになります。

アジ研は、名前の通り、アジアをはじめとした世界各国から刑事司法関係者を招いて、国際研修などを行っています。私がここに呼ばれたのは、留学経験があって英語が使えると見込まれたからでしょう。当時、法務省には英語ができる人がほとんどいませんでしたから。そうはいっても、帰国から5年経っていて、私の英語力はほぼゼロに戻っていたんです。「人選ミスなんじゃないの?」と言いたくなった。仕方なく、もう一度勉強をし直しました。

東南アジア諸国の法整備支援に携わった経験

法務総合研究所では、諸外国に対する法整備支援に携わったこともあります。2009年から1年半、国際協力部という部署の部長を務めたときと、それから所長をしていた2年の間のことです。国際協力機構(JICA)と協力しながら、主に東南アジア諸国への支援にあたっていました。

私が関わった時点で、法整備支援の事業がスタートして15年ほど経っていましたが、支援の対象は民法や民事訴訟法など、民事法の分野に限られていました。私が「刑事法や行政法の整備を支援したっていいんじゃないの?」と言ったら、嫌がるメンバーもいたんです。なぜかと聞くと、「特に刑法なんかは時の政権の意向に左右される可能性があって、政治的なイシューになりかねないから、日本は関与すべきでない」と。私は、「そうじゃないでしょう」と思った。

刑事法も民事法もきちんと整備されなければ、その国は本当の意味で発展しません。たとえ経済が発展しても、刑事法が整っていなければ賄賂が横行して社会は腐敗する。不満が高まれば軍事的なクーデターが起きて政権が瓦解するかもしれない。また、刑事司法関係者の間で汚職が広まれば、公正な裁判もできなくなる。そんなことにならないよう、政治的な意図抜きに、つまり公平公正に、被疑者の人権と平等な手続の保障の下での裁判による刑事処罰が行われるべく法整備をしていくこと、また司法関係者の汚職を含め、社会から汚職をなくしていくための法整備や法の運用を推進していくことが必要である。だから、私は刑事法についても必要があればアドバイスをするのが良いとも思っていました。

もちろん時の政権におもねるような配慮はせずに、「世界の基準ではこうなっていますよ」「法整備とともにその運用も重要ですよ」と伝えたり、さらには、ともにその実践の仕方を考えたりした上で、最終的には相手の判断に任せる。本来、法整備支援とはこうあってしかるべきだと思っていましたし、今でもそう思っています。

日本は「法の支配」を掲げる国です。法の下の平等は厳守されますし、法の運用については公平です。また、汚職があれば、それを犯した人が誰であれ、法律に基づいて厳しく罰せられます。諸外国に対しても、同じ姿勢を貫かなくてはいけません。そうやって法の支配を貫徹させていくことが、各国の安定につながり、最終的には世界の平和にもつながっていくのだと思います。

女性として、今の日本に思うこと

検察の仕事と行き来しながら、アジ研には合計3度勤務しました。2013年からはしばらく所長も務めています。2014年からは、2年間、法務総合研究所の所長も務めていました。

法務総合研究所の所長だったときに、私はICCの裁判官選挙に立候補するよう要請を受けました。私に白羽の矢が立ったのは、いちおう英語が使えて、法務総合研究所、アジ研での勤務経験があったからだと思います。そう考えると、思い切ってアメリカに留学したことが、私のキャリアを切り拓いてくれたと言えるのかもしれません。

ちなみに、アジ研の所長に女性が就任したのは、私が最初でした。法務総合研究所の最初の女性所長も私です。かつて事務官の方がくれた「何か得意分野をつくったほうがいい」というアドバイスは、的確だったなと今になって思います。

「いまの世の中も『虎に翼』と同じだよ」。ICCは裁判官のうち18人中11人が女性

ただ、私のようなケースがあるにしても、全体の状況を見れば、日本における女性の職業的な地位は相変わらず低いままです。ここには忸怩たる思いがあります。私は普段、こうした問題をあまり大きな声で主張することはありません。無意味な対立の構図に引き込まれてしまう恐れがあるからです。でも、社会がなかなか変わらないことへのもどかしさは強く持っています。

最近、いとこと会ったときに、『虎に翼』の話題になりました。『虎に翼』は2024年に放送されて反響を呼んだNHKのドラマです。日本の女性で初めて裁判所長となった三淵嘉子さんをモデルにした物語で、ご覧になった方も多いのではないかと思います。

いとこは言っていました。

「いまの世の中も『虎に翼』と同じだよ」

彼女は私の2歳下で、大学を出たあと国税庁に入って、いわゆる「マルサ」をやっていた。ところが、女性はまともなマルサの仕事をやらせてもらえなかったそうなんですね。それで名古屋市役所に転職して、幹部の一人として立派に定年まで勤めあげた。そんな彼女の実感として、『虎に翼』で描かれる女性の困難は、今の世の中でも基本的には変わらないと。実際、変わっていない部分があるからこそ、多くの女性が共感してヒットしたのかもしれません。

ICCのスタッフは女性が半数を占めています。裁判官は18人中11人が女性です。そのような環境にいる現在の私からすると、日本の遅れはあまりに際立っているように思えます。

もっとも、現在日弁連の会長も検察庁のトップである検事総長も女性です。が、これも史上初めてのことです。少しずつ日本も変わっているのかな、とも思いつつ、「史上初の女性○○」と言われない、どんな職業であれ、どんな役職であれ、女性がごく普通にいる日が来てほしいなと思いますね。