〈映画『教皇選挙』を100倍深く楽しむために。ベネディクト16世、フランシスコ、レオ14世――教皇の言葉をたどればキリスト教への理解が深まる!〉から続く

映画『教皇選挙』のヒットに続き、フランシスコ葬儀の場でのトランプとゼレンスキーの会談、ヴァンス米副大統領を批判するレオ14世のXでの発言など、国際政治とのクロスにおいてもローマ教皇の存在感が注目を集めている。

学者から転身したベネディクト16世、世界の分断に橋をかけようと奮闘したフランシスコ、そして19世紀末のレオ13世の名を引き継ぐレオ14世――『聖書』に登場するイエスの使徒ペトロ以降、2000年以上連綿とバトンが受け継がれてきたローマ教皇とはいかなる存在か。混迷をきわめる国際政治に一石は投じられるのか?

トマス・アクィナスの研究者であり神学者・哲学者の著者が、フランシスコの遺産とともに綴る現代ローマ教皇論『ローマ教皇 伝統と革新のダイナミズム』(文春新書)より、一部抜粋してお届けする。

SNSアカウントを所持していた初の教皇 「レオ十四世」の誕生

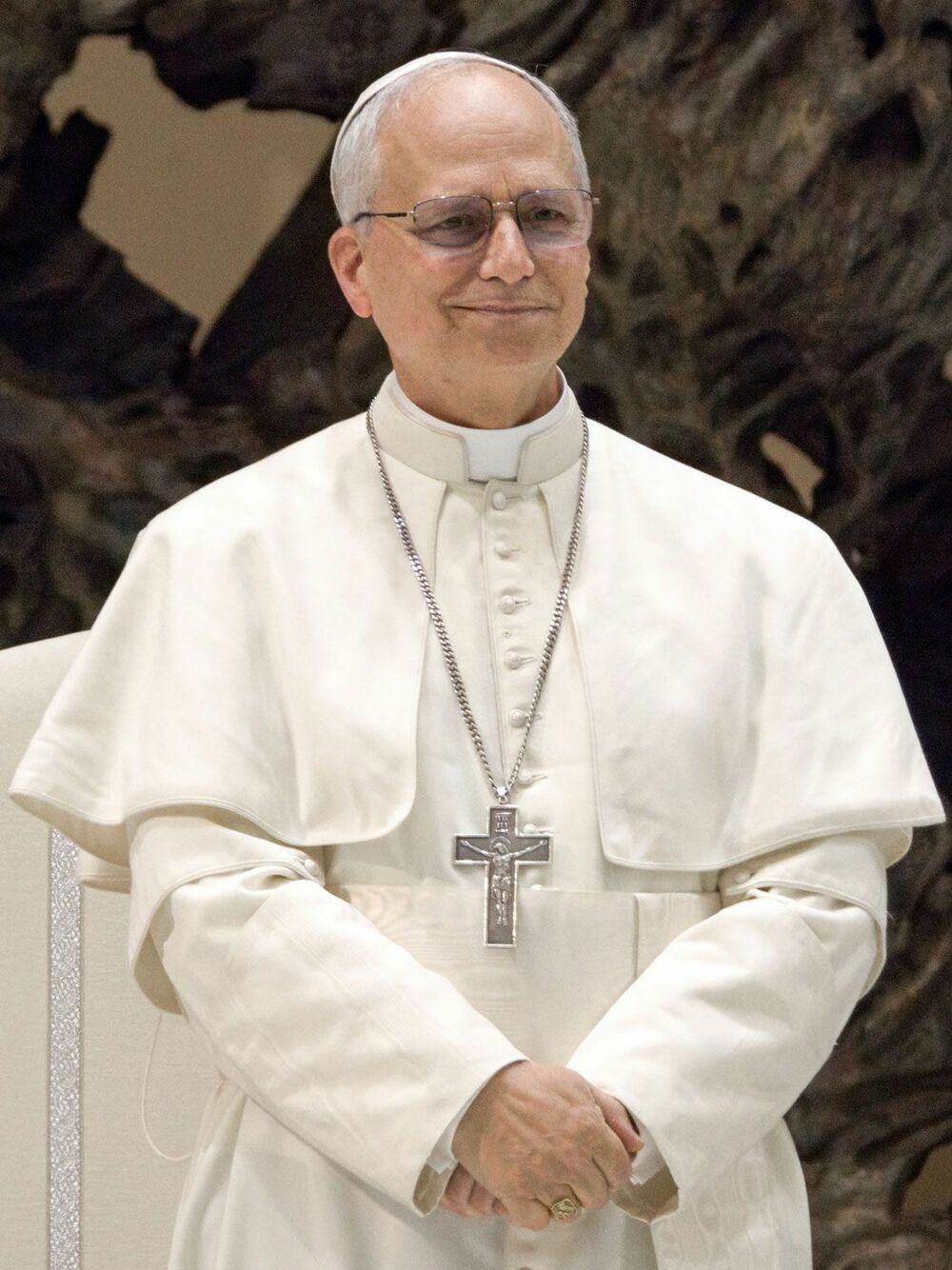

初めての北米出身の教皇、初めてのアウグスチノ会出身の教皇など、新教皇レオ十四世の誕生をめぐって様々な「初めて」が語られているが、レオ十四世は、教皇就任前に自らのSNSアカウントを所持していた初めての教皇でもある。

新教皇となったロバート・プレボスト枢機卿がX(旧twitter)のアカウントを所持しており、トランプ政権に対する批判とも受け止めることのできる投稿が見出される事実は、教皇就任直後から様々なメディアを賑わせていた。

亡くなった教皇フランシスコも、その前任であったベネディクト十六世も、教皇としてtwitterのアカウントを所持しており、数百万人単位のフォロワーを有していたが、それらはあくまでも教皇としての公式アカウントであり、個人のアカウントではなかった。それに対して、新教皇となったロバート・プレボスト枢機卿は、個人としてのアカウント(@drprevost)を所持していたのである。

このアカウントにおいては、それほど多くの投稿が為されていたわけではないが(現在はこのアカウントは削除されている)、教皇就任時点における最新の投稿は、2月に為された二つの投稿であり、そのどちらもがトランプ政権(とりわけ副大統領のJ・D・ヴァンス)に対する批判と見られるものであった。

具体的に言うと、2025年2月13日の投稿は、「教皇フランシスコの手紙、J・D ・ヴァンスの『愛の秩序』、そして福音が移民について私たちすべてに求めているもの」というものである。より正確に言うと、この投稿は、プレボスト枢機卿の独自の見解を明確に示すものではなく、ヴァンス副大統領の発言に対する教皇フランシスコの批判をめぐってサム・ソイヤーというイエズス会士がアメリカのカトリック系の雑誌(America: The Jesuit Review)に寄稿した論考のタイトルであった。

また、2月3日には、「J・D・ヴァンスは間違っている。イエスは他者に対する我々の愛を格付けすることを求めてはいない」という投稿をしているが、これもまた、「ナショナル・カトリック・レポーター」というカトリック系の雑誌に掲載された記事のタイトルであり、その記事のリンクも貼られていた。

これらの投稿は、教皇フランシスコとレオ十四世の思想の連続性について、そしてキリスト教の教えとはどのようなものであるのかをつかんでいただくのに最適なものだと思われるので、この投稿に関する分析から始めていきたい。

J・D・ ヴァンスの発言――移民排斥はカトリック的に正当化されるのか?

周知のように、第二次トランプ政権は極めて強硬な移民政策を掲げている。南部国境からの不法移民の新規流入を厳格に抑制するとともに、数百万人規模の不法移民の強制送還の準備を進めている。また、移民を悪者扱いするような様々な言説を大統領自身がしばしば為している。

このような状況の中で、副大統領のヴァンスは、2025年1月30日に、フォックス・ニュースのインタビューにおいて、「キリスト教的な考え方」と前置きしたうえで、「まず家族を愛し、次に隣人を愛し、コミュニティを愛し、自らの国の同胞(fellow citizens)を愛し、そしてその後に世界の残りの部分に焦点を当てて優先順位をつけることができる」と述べた。まずは自らにとって身近な同胞を大切にすることこそがキリスト教の教えなのであって、国境の外からの移民のような遠い人々は、よほど余裕があった場合に対応すればよい事柄にほかならないというわけである。

様々な批判がSNS上などで行き交っていることを目にしたヴァンスは、自らのXのアカウントにおいて、「まずはordo amorisをググれ(Just google “ordo amoris”)」と述べた。自らの主張は単なる思いつきなどではなく、「愛の秩序(ordo amoris)」というキリスト教の伝統的な神学的概念に依拠したものであると主張したのである。

この概念は、キリスト教神学の基本的な在り方を定めたアウグスティヌスに由来し、カトリック最大の神学者・哲学者であるトマス・アクィナスによって体系化されたものである。ヴァンスは、2019年に洗礼を受けてカトリックになっており、自らがその一員として推し進めている移民政策がカトリックの伝統的な教えとも合致したものであると述べたというのが、一連の出来事の始まりであった。

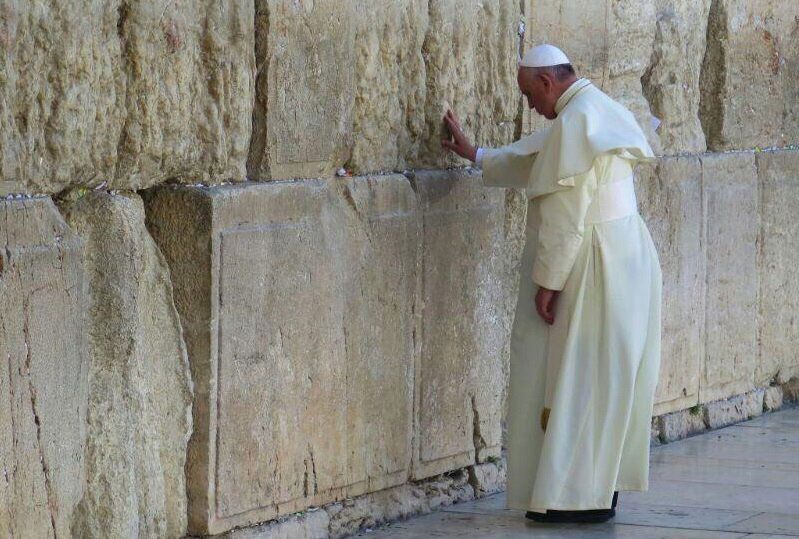

教皇フランシスコの書簡――ヴァンスの発言への反論

上掲の雑誌タイトルにあった「教皇フランシスコの手紙」とは何かと言えば、2025年2月10日付で教皇フランシスコがアメリカの司教団に対して移民問題の件で送った書簡のことである。この書簡の中において、教皇は、「キリスト教の愛は、少しずつ他の人々やグループへと広がる同心円的な関心の拡大ではない」と述べた。この書簡においてはヴァンスの名前は明示されてはいないものの、この発言は、多くの論者によって、ヴァンスの発言に対する直接的な応答と解釈された。

まさに、上に紹介したヴァンス見解においては、「家族」から「隣人」へ、「隣人」から「コミュニティ」へ、「コミュニティ」から「自らの国の同胞」へ、そして、「自らの国の同胞」から「世界の残りの部分」へと自らを中心として同心円的な仕方で広がっていくような仕方で、他者への関心の拡大が語られていたのである。それに対して、教皇フランシスコは、次のように反論している。

人間は尊厳を持つ主体であり、すべての人々、とりわけ最も貧しい人々との構成的な関係を通じて、徐々に自らのアイデンティティと召命において成熟していくことができるのです。促進されなければならない真の「愛の秩序(ordo amoris)」は、「善きサマリア人」のたとえ話(「ルカによる福音書」第10章第25-37節)を常に黙想することを通じて私たちが見出すものなのです。つまり、例外なくすべての人に開かれた友愛を築きあげる愛について黙想することによってです。

ここにおいては、「構成的な関係(constitutive relationship)」という少し難しい表現が使われているが、その意味内容は必ずしも難しいものではない。人間にとって、他者との関係は、あってもなくてもよいようなただの偶然的な付加物なのではない。そうではなく、人間のアイデンティティは、他者との関係によって構成されている。まず私が確固とした輪郭を持った実体として存在し、それから他者との関係が始まるのではなく、他者との関係によってこそ私が私としての輪郭を持って立ち現れてくるのである。

「善きサマリア人」のたとえ話

このように述べたうえで、教皇フランシスコは、「善きサマリア人」のたとえ話に言及している。現代の移民問題を論じる中で、アウグスティヌスやトマス・アクィナスに由来する古典的な愛の理論が論じられ、更に遡って紀元後1世紀に書かれた新約聖書のテクストが援用されていく。

教皇フランシスコのこの文書に限らず、教皇の文書を読み解くことの大きな魅力の一つは、百年単位、千年単位の時間を超えて伝統と現代とを往還しながら骨太な思索が紡ぎ出されているところにある。現代のアクチュアルな問題意識のもとに古えの様々なテクストが呼び出され、生命を与え直される。そして、現代の問題関心の光のもとに生命を与え直された古えのテクストが、今度は逆に現代人の直面している問題を的確に捉え直すための光を投げかけていく。このような仕方で生き続けている古典の息吹きに触れ直していけることが、教皇文書に代表されるカトリック教会の公式文書の大きな魅力なのである。