子どもが砂場でダムをつくり、水路を築いて水を流す──この遊びには、人間が水と向き合ってきた営みの縮図があります。人類は古くから、水を引き、貯め、流し、分けることで社会を築いてきました。「水を操る」という行為は、文明の始まりから人間が手放さなかった本質的な営みのひとつです。

水の操り方には、いくつかの基本的な型があります。ひとつは「貯める」こと。もうひとつは「流す」ことです。流す場合、自分のもとへ引くのか、自分の場所から流すのかでは、意味合いが異なります。

こうした技術は、渇水や洪水といった水の不安定さに対処するために発展してきましたが、その一方で、水をめぐる争いの火種にもなってきました。本来は共有の資源である水を、誰かが恣意的に扱えば、他者との摩擦が避けられなくなるからです。複数の国を流れる国際河川の上流国がダムを建設して水をコントロールすれば、下流国のストレスは高まり、限界を越えれば武力による攻撃がはじまります。砂場で築いた水路やダムが、仲間の拳で一瞬にして壊されるように。

水問題が地政学リスクに

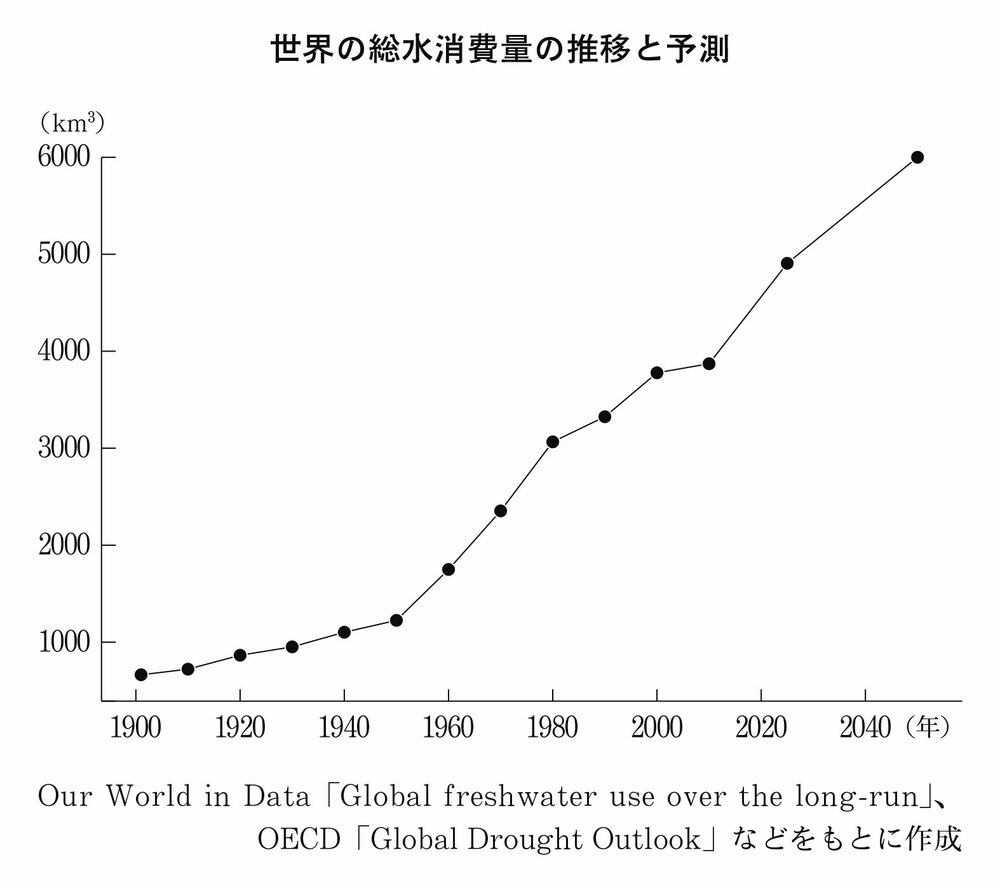

人間の水使用量は20世紀を通じて大きく増加しました。1930年代半ばに年間約1000立方キロメートルだった世界の水使用量は、2000年には約4000立方キロメートルに達しました。経済協力開発機構(OECD)は、2050年までに、この使用量が2000年比で55%増加するとの予測を出しています。水は循環する資源ですが、時間と場所によって、あるところでは余り、ないところでは深刻に不足します。水が足りない場所や時期は、これから増えると予測されており、2050年には、世界人口の40%以上にあたる39億人が、深刻な水ストレスに直面すると見込まれています。

水をめぐる問題は、すでに国際政治や経済の根底を揺さぶる不安定要因となりつつあります。2023年、地政学リスクを専門とするアメリカの調査会社ユーラシア・グループは、世界の主要なリスクの一つとして「逼迫する水問題」を挙げました。同年には、アントニオ・グテーレス国連事務総長が、水をめぐる競争の激化に対し強い懸念を表明しています。気候変動の影響により降雨のパターンが変化し、その結果、一部の地域では干ばつが、また別の地域では洪水が発生し、水資源の安定性が損なわれつつあります。そのため国や地域間での緊張が高まっていると強調しました。

実際、水を原因とした争いや暴力は、すでに数多く報告されています。アメリカの研究機関パシフィック・インスティチュートによれば、2000年から2019年の間に発生した水関連の紛争や暴力事件は676件に上り、その3分の2が2010年以降に集中しています。今後、水の管理と保全は、国家・地域社会の安定に直結するテーマになるでしょう。

テクノロジー産業が新たな主役に

こうした文脈の中で、新たに浮上しているのが「テクノロジーによる水利用」という視点です。水を操る人間は、近年、デジタル社会に水を流し始めたのです。現代社会では、AI、半導体、クラウドといったハイテク産業が、従来の農業や製造業とは異なるかたちで水を使用し始めています。

たとえば、半導体は製造の過程で、半導体基板の洗浄のためなどに大量の水を必要とします。台湾の半導体大手・TSMC(台湾積体電路製造)の報告書(2023年)によると、台湾の3つの科学工業団地で、1日あたり約16万立方メートルの水を使用しています(2022年)。これは日本における1人1日あたりの平均生活用水使用量(221リットル/東京都水道局/2023年)と比較すると、人口約70万人規模の都市の1日分の生活用水に匹敵します。

また、私たちの生活に欠かせないインターネットやクラウドサービスを支えるデータセンターでも、サーバーの冷却のために多量の水が必要です。米カリフォルニア大学の研究チームによれば、グーグルはアメリカ国内にある自社のデータセンターで、2021年の1年間に約1270万立方メートルの水を使用しています。これは約16万人の1年分の水使用量に相当します。

これまで「水を多く使う産業」として知られていたのは、化学工業や製紙業などでした。しかし、今後の社会ではテクノロジー産業が水需要の主役となるかもしれません。そしてその結果、地域ごとの水の分配に、これまでにない緊張が生まれる可能性があります。

さらに、気候変動対策や脱炭素社会の構築といったテーマの中でも、水は重要な資源となっています。たとえば、再生可能エネルギーや電気自動車の拡大によって需要が高まっている銅の採掘には、大量の水とエネルギーが必要です。チリの銅山では、海水を真水に変え、それをパイプラインで内陸の鉱山へと送っています。このプロセスには莫大なコストがかかりますが、銅の資源価格が高い現在においては、十分に採算が取れている状況です。

技術や資本を持つプレーヤーが、より多くの水を獲得し、いつの間にか自由に使用する構造が現れつつあります。水は経済的な力をもつ場所に、引き寄せられるかもしれません。

水を差し出す日本人

新しい「水の戦争」が始まるなか、日本もこの争いと無関係ではいられません。

たとえば、2021年、TSMCが熊本県に進出したことが、国内外で大きな注目を集めました。進出先に熊本が選ばれた理由の1つが「水」にあります。熊本県は生活用水の約8割を地下水が占めており、全国でもまれに見る水資源の豊富な地域なのです。その後、TSMCは第2工場の建設計画を発表し、第1工場と第2工場を合わせた年間の取水量は803万立法メートルとされています。このように日本の水資源を活用しようと、外国のテクノロジー企業が続々と集まりつつあります。

水の問題は、土地の所有と深く関わっています。半導体工場やデータセンターが進出する際の立地選定には、地下水へのアクセスが重要なポイントになるからです。日本の民法では、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」とされ、土地を取得すると地下水を利用することができます。

日本では2006年から2023年の間に外国資本によって2868ヘクタールの森林が取得されました。これは、一番面積の小さい香川県と比べても約65分の1であり、取るに足らない面積に思えますが、未届出や名義変更された土地もあり、実態はもっと多いのではないかと考えられているのです。

本書では、資源としての水を巡る現状を、「地政学」「テクノロジー」といった視点から読み解いていきます。水がどこで、どのように使われているのか。どのように囲い込まれ、どこへ向かおうとしているのか。水を操る力が、いま、国家戦略や企業戦略と新たなかたちで結びつき始めています。このような変化の構造とリスクを、国家や企業だけでなく、私たち一人ひとりが見つめ直す必要があります。

<はじめに 新しい「水の戦争」が始まった>より