〈「J・D・ヴァンスは間違っている」ヴァンス米副大統領に真っ向から反論した新教皇レオ14世。排外主義的な流れにカトリックの伝統が待ったをかける〉から続く

映画『教皇選挙』のヒットに続き、フランシスコ葬儀の場でのトランプとゼレンスキーの会談、ヴァンス米副大統領を批判するレオ14世のXでの発言など、国際政治とのクロスにおいてもローマ教皇の存在感が注目を集めている。 学者から転身したベネディクト16世、世界の分断に橋をかけようと奮闘したフランシスコ、そして19世紀末のレオ13世の名を引き継ぐレオ14世――『聖書』に登場するイエスの使徒ペトロ以降、2000年以上連綿とバトンが受け継がれてきたローマ教皇とはいかなる存在か。混迷をきわめる国際政治に一石は投じられるのか?

トマス・アクィナスの研究者であり神学者・哲学者の著者が、フランシスコの遺産とともに綴る現代ローマ教皇論『ローマ教皇 伝統と革新のダイナミズム』(文春新書)より、前教皇フランシスコについて語られた箇所を一部抜粋してお届けする。

「フランシスコ」という名前

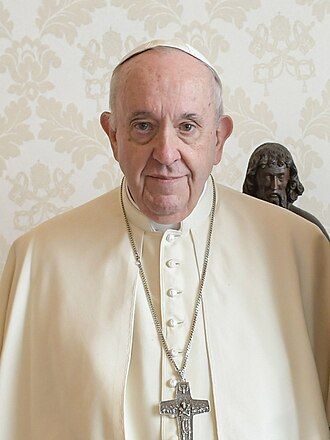

「貧しいもの」「弱いもの」「世界の周縁に追いやられているもの」と連帯し、橋を架けていく精神を体現した教皇フランシスコ。その教皇フランシスコとは何者であったかということを考えるさいに出発点となるのは、そもそもなぜ教皇フランシスコは、教皇に選ばれた際に、「フランシスコ」という名前を選んだのかという経緯を確認することである。

この点については、教皇自身による明確な証言が残されている。2013年3月の教皇選挙(コンクラーベ)直後にメディア関係者との会見で行ったあいさつにおいて、教皇に選出された直後のホルヘ・マリア・ベルゴリオは、「フランシスコ」という名前を選んだ経緯について次のように述べている。在位12年に及んだ教皇フランシスコの以後の歩みのすべてを暗示するものともなっている重要な証言なので、少し長く引用してみたい。

得票数が3分の2になると、恒例の拍手が起こりました。教皇が選出されたからです。フンメス枢機卿はわたしを抱擁し接吻して、こういいました。「貧しい人々のことを忘れないでください」。貧しい人々。貧しい人々。このことばがわたしの中に入ってきました。その後すぐに、貧しい人々との関連で、わたしはアッシジのフランシスコのことを考えました。それからわたしは、投票数の計算が続き、すべて終わるまで、戦争のことを考えました。フランシスコは平和の人でもあります。こうしてアッシジのフランシスコという名前がわたしの心に入ってきました。フランシスコはわたしにとって貧しさの人、平和の人です。被造物を愛し守る人です。現代においても、わたしたちは被造物とあまりよい関係をもっていないのではないでしょうか。フランシスコという人、この貧しい人は、この平和の精神をわたしたちに与えてくれます。……どれほどわたしは貧しい教会を、貧しい人のための教会を望んでいることでしょうか。(「メディア関係者へのあいさつ」、『教皇フランシスコ講話集 1』)

教皇選挙においては、選挙権を持つ枢機卿の投票総数の3分の2以上の得票で教皇が決まる。ベルゴリオが教皇に選出されたさいに、隣の席にいたサンパウロ名誉大司教のクラウディオ・フンメス枢機卿がベルゴリオに短い一言を語りかけた。アルゼンチン出身のベルゴリオは、同じ南米の大司教であったフンメス枢機卿と親友であったが、そのフンメス枢機卿が述べた「貧しい人々のことを忘れないでください」という一言が、様々な連想を呼び起こし、「フランシスコ」という名前を選ぶ決定的なきっかけとなったというのである。

そのうえで、教皇は、中世イタリアの聖人であるフランシスコのことを、「貧しさの人」「平和の人」「被造物を愛し、守った人」と三重の仕方で特徴づけている。このような仕方で特徴づけられる「フランシスコ」という名前を選び取ったベルゴリオが教皇として過ごした12年間は、まさに、このようなフランシスコに倣って、「貧しさの人」「平和の人」「被造物を愛し、守った人」として活動し続けた12年間であった。

地球に暮らすあらゆる人々に向けられた教皇フランシスコの「回勅」

教皇が発布する公式文書に「回勅」というものがある。信仰や倫理に関して指針を与えるために教皇が全カトリック教会に向けて送付する公式書簡のことである。教皇フランシスコが最初に発布した回勅は、『信仰の光』(2014)というものであったが、これは、前任者のベネディクト16世が準備しつつも退位のため発表することができなかったものを、教皇フランシスコのもとで完成し発布したものとなっている。そのため、通常、教皇フランシスコ固有の精神が十全に発揮された最初の回勅は『ラウダート・シ――わたしたちの共通の家に対するケアについて』(2015)だとみなされている。

ベネディクト16世が最初に発布した回勅は『神は愛』(2005)というものであり、二つ目の回勅は『希望による救い』(2007)であった。『ラウダート・シ』が環境問題をテーマとした回勅であったのに対し、ベネディクト16世による『神は愛』『希望による救い』と、教皇フランシスコの名のもとに発表された『信仰の光』は、「信仰」「希望」「愛」という、新約聖書以来キリスト教において最も重要とされる三つの中心概念――これらは中世の神学以来「対神徳」という名前で呼ばれてきた――をめぐるものであった。20世紀を代表する神学者の一人でもあったベネディクト16世(ヨゼフ・ラツィンガー)は、キリスト教の本質とは何かということを正面から浮き彫りにする文書を「回勅」として発布することのうちに自らの重要な使命を見て取っていた。まさに学者教皇としての面目躍如たるものがある。

他方、教皇フランシスコの回勅『ラウダート・シ』のテーマは環境問題という極めて実践的な問題であり、また、「キリスト教信仰」という枠組みを超えて多くの人に訴える訴求力を持ったものであった。通常、回勅の冒頭には、「キリスト教的愛について 司教、司祭、助祭、男女奉献生活者、そしてすべての信徒の皆様へ」といった宛て先が記されており(『神は愛』)、テーマによっては、「司教、司祭と助祭、修道者、信徒、そしてすべての善意の皆さんへ」というような仕方で「善意の皆さんへ」という文言が付け加えられることによって、カトリックの信徒以外の人々も宛て先となっていることが追加的な仕方で明示されることもある(ヨハネ・パウロ2世回勅『いのちの福音』)。

これらと比べると、教皇フランシスコの回勅は極めて特異である。ベネディクト16世によって準備されていた『信仰の光』は、通例のように「信仰について 司教、司祭、助祭、男女奉献生活者、そしてすべての信徒の皆様へ」となっているが、『ラウダート・シ』の冒頭には、単に「わたしたちの共通の家に対するケアについて」とのみ書かれている。これは回勅としては極めて例外的なものである。宛て先が明示されていない、いや、カトリックかカトリックでないかという枠組みを超えて、地球に暮らすあらゆる人々が宛て先になっているのである。

また、教皇フランシスコによる三つ目の回勅『兄弟の皆さん』においても「兄弟愛と社会的友愛について」とのみ書かれており、『ラウダート・シ』同様、特定の名宛人は挙げられていない。

そして、この教皇フランシスコの二つの回勅のタイトルには、顕著な共通点がある。通常、回勅においては、本文冒頭のラテン語の二単語または三単語が正式なタイトルとなっている。たとえば、『神は愛』の公式のタイトルはDeus caritas estというラテン語であるが、これは、冒頭に引用されている「神は愛である」という新約聖書の「ヨハネの第一の手紙」第4章第16節の言葉なのである。また、『信仰の光』の公式のタイトルはLumen fideiというラテン語であるが、これは、「信仰の光(lumen fidei)――このことばによって、教会の伝統は、イエスがもたらした偉大なたまものを表します」という冒頭の一文の最初の二つの単語になっているのである。このように、通常、回勅の公式タイトルは、カトリック教会の公式言語であるラテン語になっている。

他方、『ラウダート・シ』と『兄弟の皆さん』の公式のタイトルであるLaudato si'とFratelli tuttiは、いずれもイタリア語であるが、これは極めて例外的なことである。なぜイタリア語になっているかと言えば、どちらも、中世イタリアの聖人であったアッシジのフランシスコの言葉の引用となっているからである。すなわち、これらの回勅はどちらも、アッシジのフランシスコとは何者であったのか、そしてその精神はどのような仕方で現代に活かし直すことができるのか、というところから話が説き起こされているのである。『ラウダート・シ』に即して詳しく見てみよう。

アッシジのフランシスコとは何者か

『ラウダート・シ』の第10節から12節には、「アッシジの聖フランシスコ」というタイトルが付されている。第10節の冒頭から、順を追って読み解いてみよう。冒頭は、次のように教皇選挙のエピソードから始まっている。

ローマ司教に選ばれたときに、導きとインスピレーションを願って選んだ名前の持ち主である、あの魅力的で人の心を動かさずにはおかない人物に触れないまま、この回勅を書くつもりはありません。(邦訳16ページ)

まず、「ローマ司教」とは、教皇のことである。そして、「魅力的で人の心を動かさずにはおかない人物」というアッシジのフランシスコについての記述は、世界中の人々に「近さ」を感じさせ、教皇就任当初から没後に至るまで実に多くの人々を魅了し続けた教皇フランシスコの姿にそのまま重なってくる。それでは、聖フランシスコは、教皇フランシスコにどのような「導きとインスピレーション」を与えたのであろうか。続きを見てみよう。

聖フランシスコは、傷つきやすいものへの気遣いの最良の手本であり、喜びと真心をもって生きた、総合的なエコロジーの最高の模範であると、わたしは信じています。彼はエコロジーの分野で研究や仕事に携わるすべての人の守護聖人であり、キリスト者でない人々からも大いに愛されています。(同上)

聖フランシスコを模範として活動した教皇フランシスコは、まさに「傷つきやすいものへの気遣い」と「総合的な(インテグラル)エコロジー」を体現した人物であった。このテクストで見逃してはならないことは、「キリスト者でない人々からも大いに愛されています」という指摘である。じっさい、カトリック人口が0・34%ほどしかないとされる日本でも、「アッシジのフランシスコ」という名前を聞いたことのある人は比較的多いと思われる。そしてこのこともまた、教皇フランシスコにも当てはまるであろう。来日したことの影響も大きいであろうが、これまでにないくらい、日本のキリスト者ではない人々からも関心を持たれ、愛された教皇であった。

続けて述べられる「彼は殊のほか、被造物と、貧しい人や見捨てられた人を思いやりました。彼は愛に生き、またその喜び、寛大な献身、開かれた心のゆえに深く愛されました」という部分なども、アッシジのフランシスコのことを述べているのか、教皇フランシスコ自身のことなのか区別がつかないような印象を与えるであろう。自らが教皇として選んだ名前と、教皇としての具体的な活動のあいだに、教皇フランシスコの場合には、他の教皇以上に見事なまでの緊密な結びつきが存在していると言えよう。

〈「保守」の枠に収めてはもったいない! カトリックの通念に果敢に挑戦した教皇ベネディクト16世。その革新性とは?〉へ続く