〈日本人からも愛された教皇フランシスコ、その名はどこから来たのか? 教皇選挙で受け取った「貧しい人々のことを忘れないでください」という言葉の意味〉から続く

映画『教皇選挙』のヒットに続き、フランシスコ葬儀の場でのトランプとゼレンスキーの会談、ヴァンス米副大統領を批判するレオ14世のXでの発言など、国際政治とのクロスにおいてもローマ教皇の存在感が注目を集めている。 学者から転身したベネディクト16世、世界の分断に橋をかけようと奮闘したフランシスコ、そして19世紀末のレオ13世の名を引き継ぐレオ14世――『聖書』に登場するイエスの使徒ペトロ以降、2000年以上連綿とバトンが受け継がれてきたローマ教皇とはいかなる存在か。混迷をきわめる国際政治に一石は投じられるのか?

トマス・アクィナスの研究者であり神学者・哲学者の著者が、フランシスコの遺産とともに綴る現代ローマ教皇論『ローマ教皇 伝統と革新のダイナミズム』(文春新書)より、ベネディクト16世の革新性について語られた箇所を一部抜粋してお届けする。

「保守派」の一言で片づけてはもったいないベネディクト16世

教皇フランシスコが逝去し、次の教皇としてどのような人物が選ばれるかということがマスメディアを賑わせていた頃、多くのメディアは、「教皇フランシスコのような「改革派」が選ばれるのか、ベネディクト16世のような「保守派」に戻ってしまうのか」というような図式で議論を進めていた。様々な「識者」のコメントの中にも、ベネディクト16世を「保守派」の一言のもとに片付けてしまうようなものが多かった。

ベネディクト16世の数々の著作に親しんできた私は、このような捉え方に触れるたびに、「もったいない」という思いを抱き続けてきた。そのような捉え方が「間違っている」とか「一面的だ」というよりは、「もったいない」という思いがとにかく強かった。

ベネディクト16世の『神の愛』をキリスト教入門書として勧める理由

仕事柄、「キリスト教についての良い本を教えて下さい」と言われることがしばしばあるが、多くの場合、私は、ベネディクト16世の著作、とりわけ『神は愛』を勧めてきた。教皇の著作だから、教皇というカトリックの「最高権威」の言葉だから、ということで勧めてきたのではない。虚心坦懐に読んで、本当によい著作だから、多くの人に勧めてきたのである。これは、キリスト教の入門書としても、「入門」した後に理解を深めていくための著作としても、実に優れたものである。

教皇フランシスコが逝去した後、ある程度本格的にその業績がメディアで振り返られるさいには、「環境問題」をテーマとした『ラウダート・シ』が取り上げられることが多かった。じっさい、この回勅を抜きにして教皇フランシスコの全体像を理解することは不可能に近いだろう。教皇フランシスコは、キリスト教の教えそのものというよりは、その教えの現代世界への適応に焦点を当てた回勅を残したと言ってもよいかもしれない。

他方、ベネディクト16世は、より直球勝負的な仕方で、キリスト教の本質について語り続けた。そして、その成果が、『神は愛』『希望による救い』『信仰の光』である。

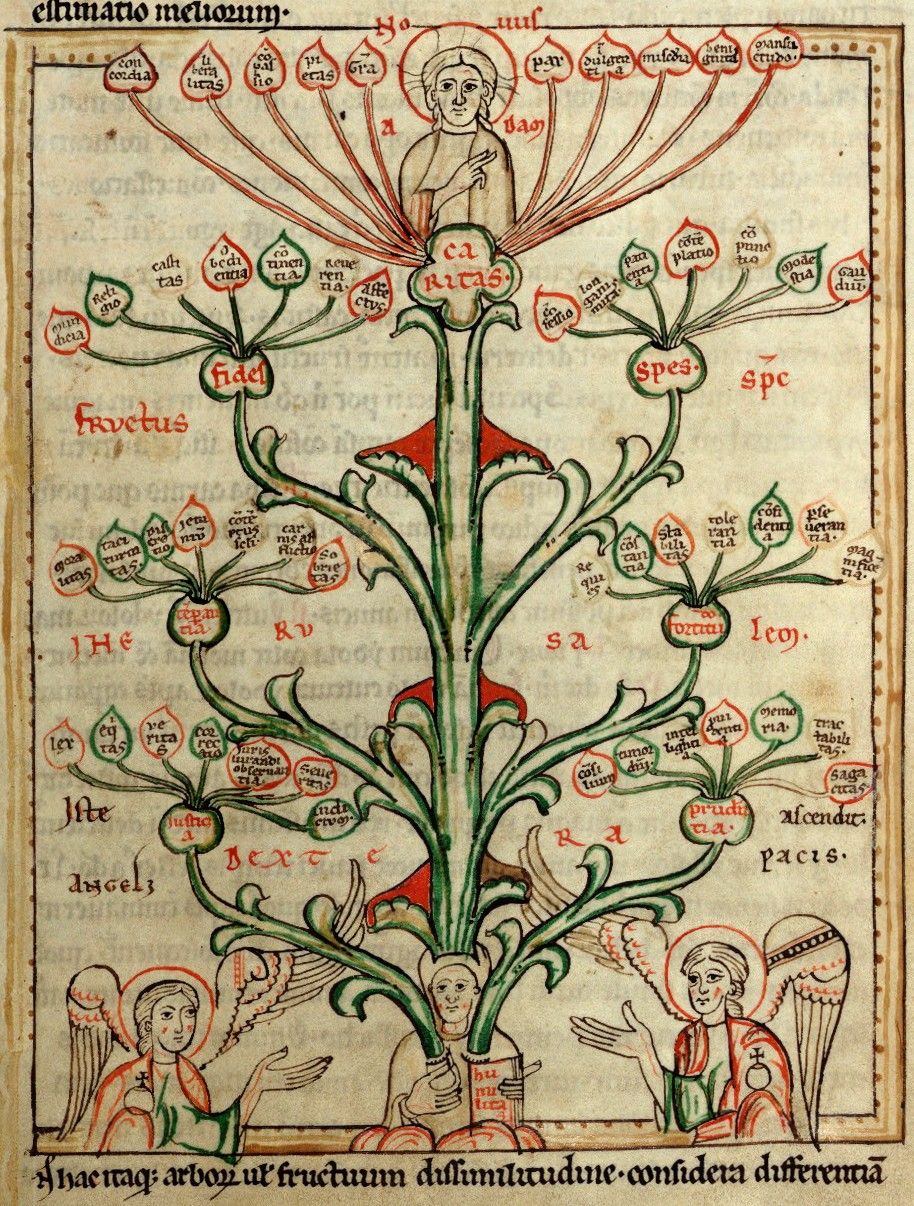

「信仰」と「希望」と「愛」は、キリスト教神学の伝統において「対神徳」(神学的徳)」と呼ばれ、人間と神との関係を構成する三つの主要な軸として最重要視されてきたものである。「社会問題」や「環境問題」ではなく、キリスト教神学の根本概念を「回勅」という形であらためて述べ直し、全世界に伝達する。キリスト教の伝統の現代における守護者としてのベネディクト16世の覚悟がそこには見出されるのである。

直球勝負で「愛」から語り起こしたベネディクト16世

「対神徳」という概念は、もともとは、新約聖書に含まれている「コリントの信徒への手紙一」(第13章第12~13節)の中にある以下のパウロの言葉に由来している。「神学的徳」という言い方もあるが、訳し方の問題に過ぎず、同じ概念である。パウロは次のように述べている。

12わたしたちは、今は、鏡におぼろに映ったものを見ている。だがそのときには、顔と顔とを合わせて見ることになる。わたしは、今は一部しか知らなくとも、そのときには、はっきり知られているようにはっきり知ることになる。13 それゆえ、信仰と、希望と、愛、この三つは、いつまでも残る。その中で最も大いなるものは、愛である。

「神」を信じている人は「神」のことを完全に理解しているのかといえば、そんなことはない。もしも「神」と呼ばれる何ものかが本当に存在するのだとすれば、それは原理的に人間を遥かに超えた存在と考えざるをえない。現世を生きる人間は、「鏡におぼろに映ったものを見ている」ような仕方でのみ、神のことを知ることができる。古代の鏡は現代の鏡ほど鮮やかにものを映すことができるものではなく、ぼんやりと映すに過ぎなかった。そのように我々は、この世においては、神がお創りになったこの世界の様々な事物の在り方を認識することを通じて、それらのものの創り主である「神」のことを漠然と理解することしかできない、そうパウロは述べている。

「顔と顔とを合わせて見る」とは

「そのときには、顔と顔とを合わせて見ることになる」というのは、天国において神と見えるときには、余計な夾雑物なしに、神のことを「顔と顔とを合わせて」直接見ることになる、という意味である。その次の「私は、今は一部しか知らなくとも、そのときには、はっきり知られているようにはっきり知ることになる」に関しては、「はっきり知られているように」という部分はわかりにくいかもしれないが、その他の部分は比較的わかりやすいだろう。私は今は「神」のごく一部しか知らないが、天国においては神のことを「はっきり知ることになる」。

「はっきり知られているように」というのは、言葉を補うと、「いま私が神によってはっきり知られているように」という意味である。「神」の存在を信じるということのなかには、その「神」によって自らが「はっきり知られている」ことを受け入れることが含まれている。私が私自身のことを知っている以上に、神は私のことを知ってくださっており、世界全体のことを見渡しながら、私の人生を導いてくださっている。「神」を信じて生きる信仰者の基本的な自覚がここには表現されている。

「自分のことを自分以上にわかってくれている誰かがいる」ことの支え

私のことを知ってくれている誰かがいる。人間と神との関係だけではなく、人間関係においても、それはとても重要なことである。人生の岐路に直面したとき、我々は、「誰でもいいから誰かに相談しよう」とは思わない。自分のことをある意味自分以上にわかってくれている誰かに相談してみよう、それが我々にとっての自然な振る舞いである。

だが、どんな親友であっても、私に対する理解には限界がある。様々な人がそれぞれ私の様々な側面を熟知しているかもしれないが、それをすべて合わせても、私の全体を理解することはできない。だが、「神」と呼ばれる何ものかが、私以上に私のことを熟知していてくださり、私を愛し、導いてくださる。そのような感覚を持つことができれば、我々は神の導きに「希望」を抱き、また、我々をそのような仕方で愛してくださる「神」のことを愛し返して歩み続けていくことができるだろう。このような仕方で「信仰」と「希望」と「愛」は、信仰者の生を導く中心軸となる。

「信仰」「希望」「愛」についてまとめて論じるさいには、パウロがここにおいて述べている順序に従って「信仰」「希望」「愛」の順序で論じることが多い。実際、トマス・アクィナスの『神学大全』においてもそのような順序で詳細な論が展開されている。

だが、ベネディクト16世は、あえてその順序を反対にして、最初の回勅のテーマとして「愛」を選定した。「最も大いなるもの」であり、「愛の宗教」であるキリスト教の根本概念から出発するというまさに直球勝負的な仕方でキリスト教の本質を現代において語り明かそうとしたのである。

自己犠牲的な愛「アガペー」とどこまでも求めていく愛「エロース」

ベネディクト16世は、古代から現代に至るまでのカトリック神学、そしてカトリック神学の多様な分野に通じた碩学であった。その豊かな知識に基づいて、教皇になる前も、なってからも、そして教皇退位後も、多様な著作群を残している。そして、真の意味で「古典」に通じている人の多くがそうであるように、単に「古典」を客観的に突き放して理解したり、または現代的な観点から「古典」を解釈するのではなく、むしろ、「聖書」やアウグスティヌスに代表される「古典」についての深い理解を背景に、現代では当たり前になっている考え方、多くの現代人にとっての「通念」となっている発想を相対化することのできる豊かな洞察を、その著作群において残してくれている。

『神は愛』という最初の回勅に関しても事情は同様である。ベネディクト16世がこの回勅において克服しようとしている様々な通念の中でも最も重要なものは、「アガペー」と「エロース」の対立、という通念である。「愛」を意味するこれら二つのギリシア語を対立させて捉える捉え方は、スウェーデンの神学者であるニーグレンの『エロースとアガペー』以来、キリスト教的な愛であるところの自己犠牲的な「アガペー」と、古代ギリシア哲学とりわけプラトンに由来する、自分にとって価値のあるものをどこまでも追い求めていく愛である「エロース」を対比させる発想として世界中の神学者や哲学者に影響を与え続けてきた。また、「ニーグレン」という名前は明示されない場合であっても、たとえば高校の「倫理」の教科書などで「愛」について紹介されるさいに、「エロース」と「アガペー」の対比という観点から説明されることは我が国でも頻繁にあるので、この二つの概念の対比について目にしたり耳にしたりしたことのある人はかなり多いだろう。

また、教皇フランシスコの発想に顕著であった「貧しい人」「苦しんでいる人」「周縁に追いやられている人」と積極的に関わるのがキリスト教的な愛であるという発想に触れると、キリスト教的な愛というものは、立派なものではあるかもしれないが実践するのは困難な自己犠牲であり、少なくとも現実的なものではないという印象を持った読者も多いのではないだろうか。ベネディクト16世が挑戦するのは、まさにそのような通念に対してなのである。