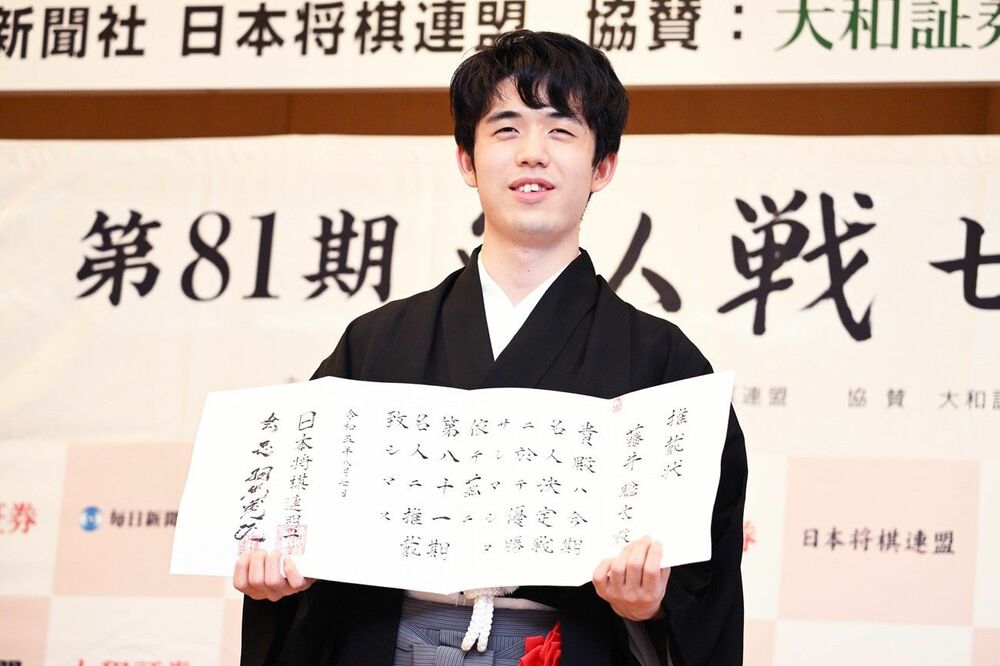

〈師匠は見た! 史上初の八冠達成――最強棋士・藤井聡太の二冠時代の“弱点”とは?〉から続く

『師匠はつらいよ 藤井聡太のいる日常』は現代将棋界のアイコンである藤井聡太さんの天才性やルーツを、また棋士たちの日々の生態を、師匠の目線から綴った物語である。史上に名を刻むトップ棋士にまつわる書であるならば、本来は盤上に精通した識者によって語られるべきであり、AIが示す評価値がなければ対局の優劣さえ分からない門外漢が解説することの不相応を、まず読者に謝らなければならない。ただ一点、杉本昌隆さんが週刊文春誌上に書いたエッセイは、棋士や盤上の研究者ではなく、広く将棋を知らない一般に向けられたメッセージとなっていることから(少なくとも、そう受け取ったことから)、棋界を取り巻く輪の外にいる者の一人として筆を取らせていただく。

天才を理解してもらう努力

本書の中にも登場するが、将棋の世界には「棋は対話なり」という言葉がある。つまり棋士は言葉を用いなくても会話ができるのだ。盤を挟めばもちろんのこと、「7六歩」などの符号の連なりを見ただけで、指し手がその瞬間に何を考え、何に悩んでいるのかまで分かってしまうという。ここに我々、大衆を寄せつけない壁がある。

一九九六年に当時のタイトル全七冠を制覇した羽生善治さんの登場によって、棋士という職業は、広くお茶の間レベルにまで知られたと言われているが、それでもなお、棋士は謎に包まれている。数少ない棋士への取材経験の中で受けた印象を率直に記せば、“奥深い森の中で、自分たちだけの理を持って生きている人たち”というものであった。将棋人口が約五百万人だとして、全国各地で天才と呼ばれる将棋指しの中から奨励会試験に合格できるのは毎年五十名ほど。二百名近い奨励会員が切磋琢磨しても、年齢制限までに棋士になれるのは一割程度だという。門の狭さで言えば、東大合格の比ではない。そんな彼らが用いる無言の対話は自然と難解になり、タイトルを争うような一握りのトップ棋士の、ましてや藤井さんのような時代の象徴が用いる盤上語となれば、もはや真意まで解読するのは不可能に近いだろう。そして道を極めた人というのは、どの世界であれ、万人に理解されることへの諦めを抱いているものだ。

そうなれば、我々は昼食休憩に何を注文し、おやつの中から何を選んだのかといったことからしか、藤井さんの心理や思考を覗く術はなくなってしまうのである。本書で、師匠の杉本さんはその断絶を埋めようとしているように見える。

用いたのは符号ではなく、自虐という話法である。

藤井少年が小学四年生のとき奨励会試験を受けることになり、杉本さんのところへ弟子入りの相談にやってきた(師匠となる棋士の推薦がなければ受験できない)。晴れて師弟になった二人は記念に対局したが、七段の師は十歳の弟子に敗れた。

杉本さんが七段から八段への昇格を果たした日、対局した大阪から名古屋へ帰る新幹線で、車内電光掲示板に自身の昇段がニュースとして流れた。『藤井聡太七段の師匠、杉本昌隆七段が八段昇段』。人生初めての経験に、思わず携帯電話で写真を撮った。

杉本昌隆さんから漂ってきた勝負師の匂い

タイトル保持の規定により、藤井さんが九段となり、八段の師匠を追い越した。会社に例えれば十八歳の重役が誕生したようなもの。ずるいではないか――。全編を通して、湿っぽさとは無縁の、カラリとした自虐が続く。

おそらく他にも方法はあったはずだ。何しろ藤井さんは年長の棋士をほとんど一人残らず追い越してきた。師匠ではない誰かと比較しても、彼の非凡を表現することはできただろう。それでも杉本さんは、自分だけを「凡人役」とすることで、誰も貶めることなく、藤井さんの才能を立体的に読者へ伝えている。

週刊文春の誌上対談で一度だけ杉本さんにお会いしたことがある。印象的だったのは、杉本さんから漂っていた勝負師の匂いである。軽妙な筆致や連載の挿絵のイメージがあったからか、正直に言えば、もっと朗らかで表情豊かな人だと想像していた。おそらく杉本さんもこちらの胸中を察したのだろう。「棋士は表情を読まれてはいけないので、無表情が染み付くのです」と教えてくださった。盤を挟んで動かず、頭と心でのみ戦う将棋では、相手のわずかな仕草や表情の変化が重要な情報になる。だからいつしか棋士は、日常生活においても能面になっていくという。その眼の奥に宿る鋭利な光を見て、私はあらためて、杉本さんが一人の棋士として、藤井さんと同じ土俵で戦っていることに気付かされた。

今ある才能が新たな才能に音もなく食われていく世界では、立ち止まることは許されず、敗北に抗い続けなければならない。杉本さんはその過酷な静寂の中で三十年以上を生き残り、通算六百三十を超える勝利を手にしている。かつては負けた日の扇子を真っ二つにへし折っていたという。こちらが勝手に思い描いていた、負けても微笑んでいる好々爺然としたイメージと重ならないのは当然なのだ。だからこそ余計に、あの自虐という話法が読み手に迫ってくる。

奥深い森の住人でもある杉本さんが、なぜ自分を落としてまで、棋士の言葉を外に向けて翻訳しようと思ったのだろうか。

対談の中で杉本さんは言った。

「やはり私自身が藤井聡太八冠(二〇二三年に全八冠制覇を達成。現在は七冠)について取材を受けるようになってからです。昔は“7六歩は……”と符号を使いがちでしたが、今はなるべく分かりやすく伝えることを心掛けています」

慎重から積極的に、振り飛車から居飛車に

つまり、どこに行っても「藤井さんの師匠」と呼ばれるようになってから、自分が変わっていったという。確かに、本書の中には、そうした記述がいくつか見られる。

例えば、戦いの最中に自陣の守りを補強することから、「リフォーム」とあだ名され、手堅く慎重で知られていた杉本さんの棋風が、藤井さんの影響か、最近では積極的で大胆になってきたという。また、杉本さんは多数派への反骨心もあって、少数派の「振り飛車」という戦法にこだわってきたが、藤井さんが主流の「居飛車」しか用いないのを見て、近頃はどちらもやってみようか、という気になっているそうだ。

弟子を持つことで師匠が変わる

本書に描かれているのは、師が弟子に何を与えたかではなく、弟子を持つことによって変わっていく師の姿である。

令和の時代となり、旧来の意味での徒弟制度は世の中から数を減らした。師弟関係は今や特殊な世界だけに存在するものと思われているのかもしれない。ただ、杉本さんと藤井さんのそれには、時代を超えて、もっと普遍的で開かれたものを感じる。師弟関係の「師弟」を「親子」や「先輩後輩」や「人間」と置き換えても、そのまま通じるからだ。そういう意味で言えば、本書はあらゆる中高年に向けたエールでもある。

つらいよ、というタイトルに込められた思いを象徴した一節がある。

“ゆっくり追い越されるのではなくて、気が付いたら抜かれている。私がまさにそうなのだが、負かされる悔しさは頼もしさで相殺され、まんざらでもないのだ”

杉本さんが自らの敗北や落胆を書けば書くほど、藤井さんを含めた若き棋士たちの人間的な輪郭が読み手に伝わってくる。

ときとして、勝利というのは重ねれば重ねるほど硬質で冷たい輝きを放ち、手にした者を孤独にしていく。絶対的な勝者は単一のイメージに押し込められ、理解することを諦めた世間から切り離されていく。おそらく藤井さんは、これからさらに常人の理解を超えた領域へと入っていくはずだ。師はそこまでを見通して、内側から世の中に向けた窓を開いておいたのかもしれない。