1

土曜日の麹町の午後は、多くのビジネス街がそうであるように、ほとんど人通りがない。休日ということもあって、編集者は、いつもの受付ではなく、通用口で鈴木忠平を待っている。

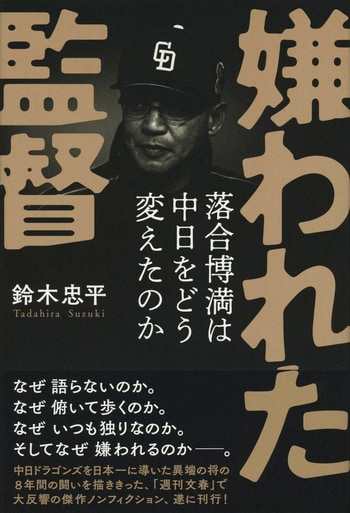

今日、編集者が鈴木に会社まで来てもらうよう願い出たのは、現在準備中の作品の打合せのためではなく、鈴木がひと月ほど前に上梓した『嫌われた監督』という、落合博満についての長篇ノンフィクションと、鈴木自身の来し方についてのロング・インタビューのためだった。

編集者はこの本の直接の編集担当者ではなかったが、鈴木がこの本の連載を始める前から、書き方のスタイルや原稿について種々の相談に乗っていたこともあり、今回のインタビューを担当することになっていた。

約束の時間にひとり現れた鈴木は、「こんにちは」と編集者と挨拶を交わした。首をすくめ、やや猫背の姿勢で、ごく控えめに会釈をする。1週間ほど前からすっかり秋めいてきた東京は、午後2時とはいえ肌寒かったが、鈴木がそんなふうに挨拶するのは、気温のためばかりではなかった。編集者が鈴木と初めて会った時にも、鈴木は今日と同じように猫背のまま、「はじめまして」とごく控えめに挨拶をした。

編集者が鈴木と初めて会ってから、およそ2年が過ぎようとしていた。

変わらぬ猫背の彼を見て、全くもって思いもよらない2年間だった、と編集者は思った。

初めて会った時の彼は、ノンフィクションの世界では全く無名のライターに過ぎなかった。もちろん、編集者は彼の書いたいくつかの記事や本に将来の可能性を感じてはいた。ただ、才気溢れる、若い書き手は他にもいたし、また、新しい書き手と出会って無邪気に明るい未来を描くには、編集者もいささかキャリアを積みすぎていたのだった。

だから、その後の鈴木との関わりを思い返し、また、処女長篇の成功を目の当たりにして、「思いもよらない」という感慨が湧いてきていた。

あるいは、この「思いもよらない」という感慨は、鈴木自身が彼の前半生について感じるものでもある、と言ってもいいかもしれない。

10代の鈴木忠平は、将来の道行きに、新聞記者としての自分も、フリー・ライターの自分も、落合博満についての本を書いてノンフィクション作家となる自分も、思い描いてはいなかった。まして、鈴木にとって初めての長篇となった本作が、刊行からひと月ほどで重版に重版を重ね、10万部を超すベストセラーになるなどとは、想像さえしなかったはずだ。

通用口から会社に入り、応接室の革張りのソファに座った鈴木は、「自分はJリーガーになると信じていた」と静かに語った。