今年も北海道を中心に全国各地で頻発し、過去最多のペースで死亡者・怪我人が出るなど後を絶たないクマ被害。なかでも数年前、肉食化して多数の牧畜牛を襲った“怪物ヒグマ・OSO18”は大きなニュースとなった。

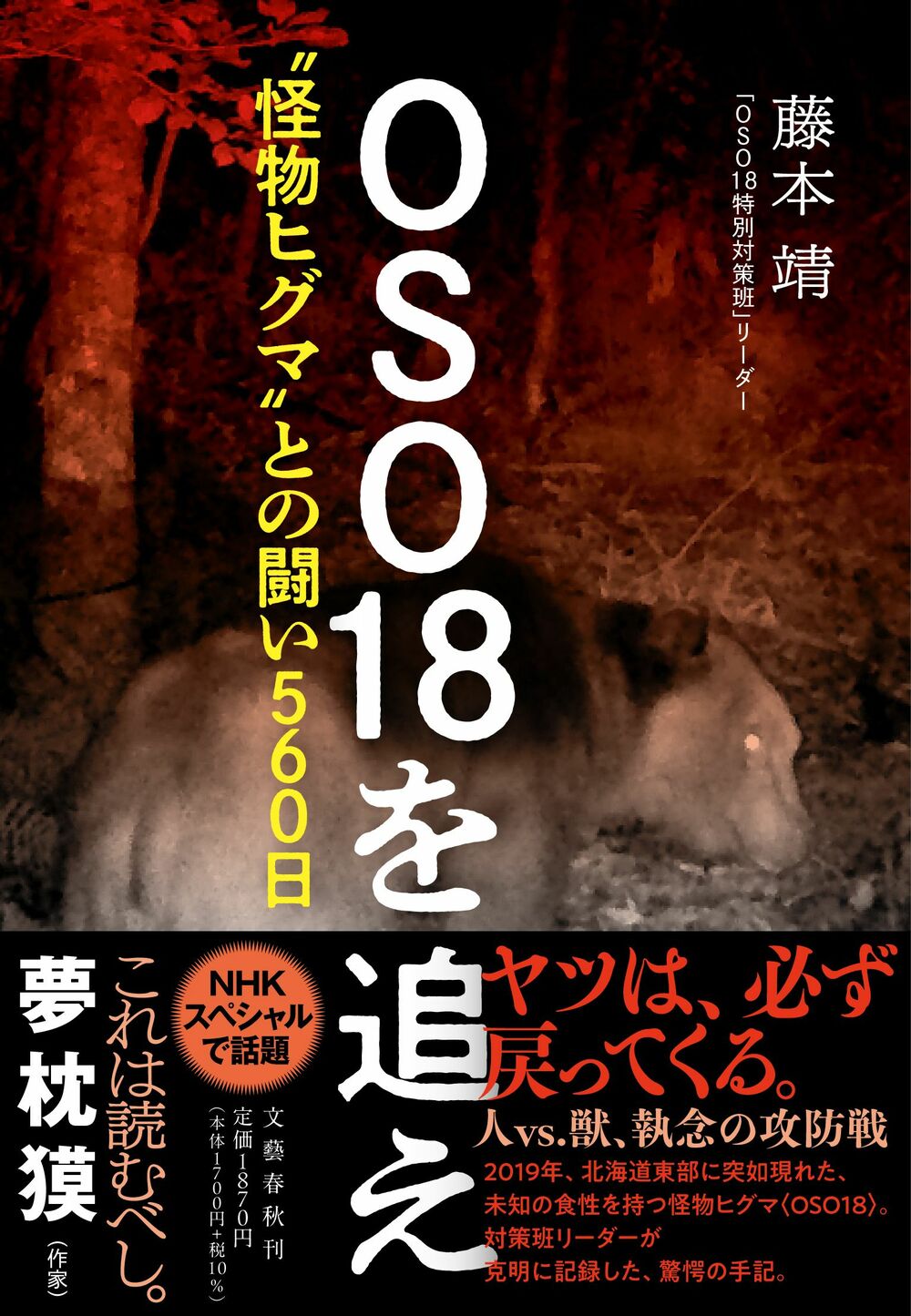

その捕獲と駆除にあたった当事者の手記、『OSO18を追え “怪物ヒグマ”との闘い560日』(藤本靖・著/文藝春秋)がこのたびAudible化されるにあたり、朗読を担当したのが俳優の國村隼(くにむら・じゅん)氏。収録中の國村氏をスタジオに訪ね、話を訊いた。併せて書籍からの一部抜粋と、その朗読音声もお届けする。(全2回の1回目/後編を読む)

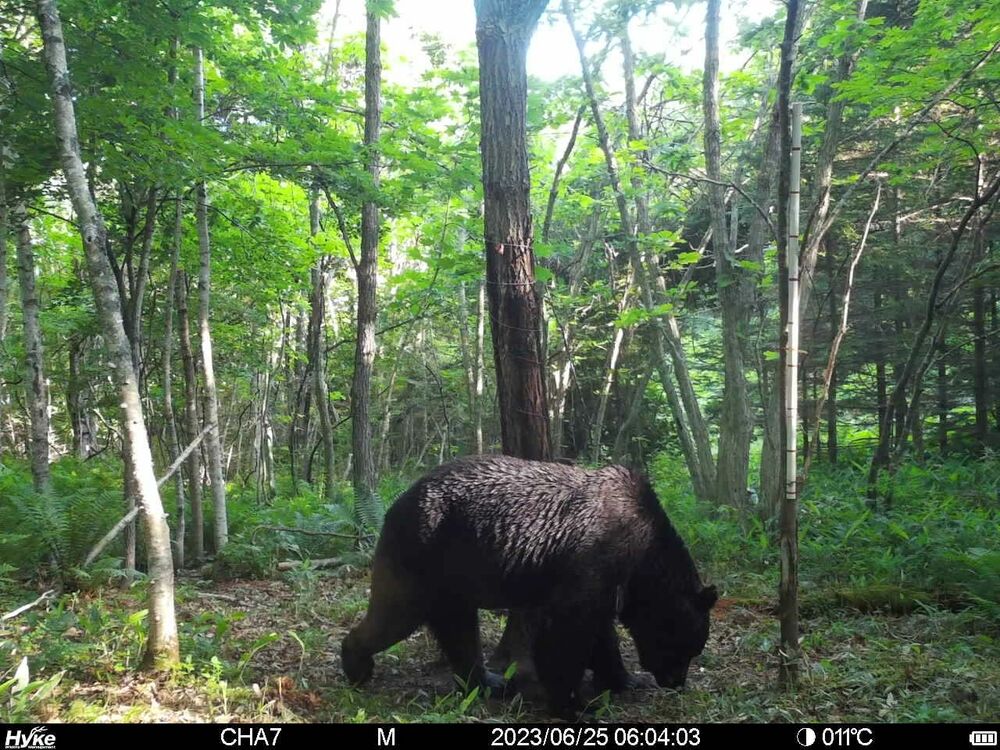

【OSO18】 北海道東部、標茶町、厚岸町において2019年から2023年にかけて66頭もの牛を襲い、“怪物”として世間を恐怖に陥れたヒグマのコードネーム。本書は、OSO18を捕獲・駆除すべく560日間に亘って追跡したNPO法人「南知床・ヒグマ情報センター」の藤本靖理事長(当時)の手記である。

本書の冒頭にはこのように「OSO18」の説明と本書の由来が“ト書き”されている。

また「OSO18」という符牒は、最初の被害現場とされる「オソベツ」の地名と、当初情報の足跡から推定された「前足の幅18cm」からネーミングされ、のちに「OSO18特別対策班」となるメンバーは<単独のオス、体長2.2m前後、体重400kg前後の大型のヒグマ>とプロファイリング。標茶・厚岸両町合わせて東京23区の約3倍にも該当する広大な範囲から、一頭のクマを探し出すという困難な捜索に乗り出した。

「このクマ、何食ってんだ?」

この頃、私と赤石はOSOの奇妙な食生活に気付いた。

クマは雑食性ではあるが、その実、食糧の8、9割は木の実や山菜など植物性のもので、残りはアリやハチなどの昆虫類、あるいはサケ類などである。

OSOが出没しているエリアには、フキやセリも多く、普通のクマであれば、いくらでも食べるものがある。秋に実るコクワやヤマブドウもふんだんにある。

ところが我々が襲撃現場の確認に入るようになった7月1日以降、OSOがこれらの野草を食べた形跡を一度も見ていない。

「ここのフキも食ってないぞ。このクマ、いったい何食ってんだ?」

赤石と二人でフキの群生を見つけるたびに確認するが、やはり食痕は見当たらない。フキやセリはクマの大好物であるはずだが、なぜかOSOは口にしていないのだ。

そういえば、我々が対策班を引き受ける前に何とか捕獲檻でOSOを捕らえようとしていた標茶町の関係者は「OSOはシカ肉以外の誘因餌には反応しないんです」と話していた。

藤本ら対策班のメンバーは被害現場の状況から、OSOが牛の肉と内臓だけを食べ、動物を襲ったクマが通常はきれいに噛み砕いて食べてしまうはずの骨を残すこと。さらには死亡した牛と傷を負っただけの牛が同数程度おり、“襲っておいて食べない”という特徴を「まるでハンティングを楽しんでいるようだ」と訝しんでいた。

そしてOSOが肉食化した原因について、OSOの行動圏内に、本来シカ猟のハンターたちが獲物として持ち帰るべきエゾシカの死骸が大量に不法投棄されている「シカ捨て場」があり、人間の無責任な悪行がヒグマの習性をも変えてしまった可能性が高いことを知る。

「なんか、色々な意味で縁があるなと、OSO18というクマと(笑)」

――『OSO18を追え “怪物ヒグマ”との闘い560日』(藤本靖・著/文藝春秋刊)を朗読されたご感想は?

國村 たまたまですけれども、これはドキュメンタリーを、テレビのほうのナレーションもやらせて貰っていたので、しかもそれが前後編とあって。で、OSOがまだ捕まっていない状態で、ずっとそれをやっていたものですから、このOSO18に関して言えば、色々とある程度の知識もそのナレーションを通してありました。

考えてみたらそれがご縁でなんですけれども、藤本さんとこういう形で、藤本さんが「ぜひ、私の書いた本をやってくれ」みたいなことだったので。

なので、どう言うんですかね。なんか、色々な意味で縁があるなと、OSO18というクマと(笑)。

――本書のAmazonオーディブル版の朗読収録に当たって心掛けられたことは?

國村 今回、まったく初めてなものですから、このAudibleというものを収録するのが。でまぁ、ざっくり「朗読」という捉え方で良いのかなというのを最初は思っていたのですけれども……。

やっぱり同じ本でも、例えば小説だったりフィクションのものもあれば、今回の「OSO18」のようにドキュメントというか事実を書き起こされて、まさにそのままの本なので、それを活字を音にしてお伝えすること自体は同じでも、中身がまったく違うので。

今までナレーションとかも含めてですけれども、どちらかというと“自分の表現”みたいなものをベースに考えて行けば成立していたものが、これに関して言えばそれだけではなくて、やっぱり色々な実際の事実関係をきちっとお伝えしなきゃいけないだろうなという。

一つの作品の中に入っている文章でも、事実関係の例えば新聞記事であるとか、それぞれの登場して来るキャラクターのセリフという実際の肉声を活字にしたカギカッコ部分であるとか色々あるので。それを聞いてる人が飽きないように、楽しめるように読むにはどうしたら良いのかなという、入口はそこからで、“単なる朗読”というイメージでもなさそうだなと。

――(演技と比較して)声の仕事の魅力や難しさについて教えてください。

國村 やっぱり音だけで中身をお伝えするという難しさですね。

特に、例えばラジオドラマが分かり易いかもしれませんけれども、僕たちの「ト書き」というか説明ではなくて、セリフのやり取りでもって、空間の大きさであったり距離感であったり、あるいはそれがアウトドアなのかインドアなのかも含め、色々な音だけで聞いてるお客さんに、今の映像が浮かぶという風に、こちら側は伝えなきゃいけないという所。そこが一番難しくて、一番面白い所じゃないかなと思います。

小説って大体それを自分一人でやっていますでしょ。小説というか、活字を読むということは。

自分で、例えば小説であればその小説の時代背景であったり、合戦のシーンだったとしたらその合戦が頭の中に何となく像を結んでいますよね。

それを逆に言えば、僕がお伝えした音声でもって、聞いているお客さんにそれを、ふっと喚起して貰うということが出来ないと、楽しめないだろうなと思います。

「すぐそこにクマがいるエリアで生活している人にとってみたら、『いやいや、可愛いとかの世界ではないよ』って話になりますからね」

――「OSO18」の怪物化や頻発するヒグマ被害について思われることは?

國村 OSOだけに限らず、そのちょっと前から色々な、やっぱりドキュメンタリーのナレーションで北海道のヒグマ親子の話であったりとかもやらせてもらったりしていたんです。

その時から思っていたのは、大型の野生動物、ヒグマだったり北海道以外で言ったらツキノワグマにしてもやっぱり大きな動物で、人間が対峙して闘うには、とてもじゃない相手で、それと近いエリアで暮らして行くということの難しさというのが今、すごくやっぱり顕在化しているというか、表に出て問題化しているんじゃないかなと思います。

で、やっぱり自然動物たちのエリアに、人間の方が行っているんですよね、結果的に。人間が自分のエリアをどんどん広げて行って、自然動物たちはどんどん狭いエリアに押し込まれて結果的にそうなっている。

それの結果として、“共存の難しさ”みたいなものが、すごく顕在化している。

この間の獣害に遭った人もそうだし、もうやはりこのままでは解決策を出せずにずっとここまで来ていて、かと言って駆除すれば良いのかという話でもないし。

駆除を、今度は逆の動物愛護の立場から非難する方もいらっしゃるみたいだし。それはそれとして、また別の問題だろうとは思いますけれども。

やっぱりでも、すぐそこにクマがいるエリアで生活している人にとってみたら、例えば自分がそこに生活している人間であれば、「いやいや、可愛いとかの世界ではないよ」って話になりますからね。こっちが狙われちゃうんだよっていう話になっちゃいますもんね。

――「共存」みたいな、きれい事では済まない世界かもしれませんね。

國村 そう。それでは済まないなと思う。増してや、クマたちの方が、自分たちから何かの方策を練るなんてことはあり得ないわけですからね。やっぱりそれは人間が考えなければ仕様がないと思いますけどね。

――NHKスペシャル「OSO18」でもナレーションを担当されて、本書や番組にまつわるエピソードなどありましたらご紹介ください。

國村 藤本さんとは結果、まだ一度もお会い出来ていないんです。電話ではやり取りさせて貰ったりしているのですが……。

エピソードと言って良いのかどうか分からないんですけれども、藤本さんというのは、元々ハンターではないんですよ。

ご自分は鉄砲打ちではなくて、むしろ釣りの専門家なんですね。

で、実は私、趣味がフライフィッシングという釣りなんです。

そのことで、藤本さんには「是非、北海道に一度、来てくれ」と言われていて。エピソードと言えるかどうか、関係のない余談ではあるのですけれども。

今後とも、藤本さんとはそういう形で色々なお付き合いが続いて行くだろうなと、これをご縁に。というそんな感じですかね(笑)。

――先ほどから、NHKの番組や本書もそうですが、熊絡みのお仕事が多いということですが……。

國村 そうなんですよ。なんかクマ、多いですね(笑)。

――有名な書籍も多いので、今後ますます國村さんの朗読でクマの本を読み進められればと期待しております。本日はどうもありがとうございました。

國村 いやいや、クマ専門ではないので(笑)。ありがとうございます、どうも。