〈私たちの誰もが「弱者」であり「強者」。その相対性の自覚が相互理解につながることを、絶対に忘れないでほしい〉から続く

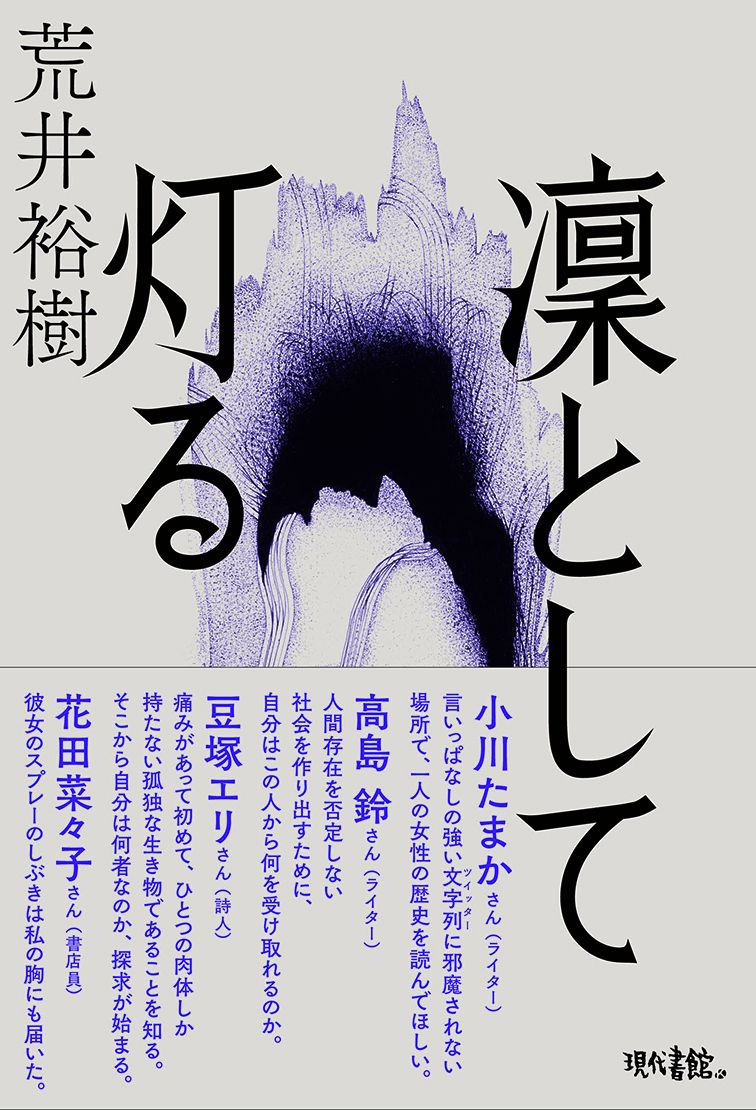

「ハンチバック」執筆にあたり、市川沙央氏が大きな影響を受けたと語る『凛として灯る』の著者・荒井裕樹氏との往復書簡「世界にとっての異物になってやりたい」(『文學界』2023年8月号)は、掲載当時、大変話題になりました。文庫版巻末に全文を収録するとともに、【特別付録】として、2年ぶりに交わされた新たな往復書簡を追加、ここに公開します。(前編・市川氏による書簡はこちら)

◆◆◆

荒井裕樹→市川沙央

市川沙央さま

あの往復書簡からもう二年が経つのですね。予想外に多くの反響があって驚きました。もしや、あれが芥川賞受賞の後押しになったのでは……などと夢想しなかったこともないのですが、受賞が成っても成らなくても、『ハンチバック』は素晴らしい一作であり、私たちは私たちで刺激的な言葉を交わせたのだろうと思っています。

二〇二三年八月二五日、猛暑の夜の帝国ホテルにて、市川さんが電動車椅子で芥川賞贈呈式の演台に上る姿を、第一便で名前の出てきた向山夏奈さんと見ていました。同賞の金屏風の前にスロープがついたのは、あれが初めてだったのではないでしょうか。二人で興奮しながら「これって快挙だよね」などと話していたのですが、また一方で「ここはスロープがつく程度のことが話題になるような業界なのか」と、どこか冷めた感じもしていました(街中ではスロープなんて珍しくもなんともないですからね)。火照ったような、白けたような、なんとも言いようのない気持ちで参列していたのですが、ただ誤解のないよう、これだけは申し上げておきます。DOLCE & GABBANAのお召し物で颯爽と快挙の坂をのぼってみせた市川さんは格好良かった。本当に。あの格好良さが分からない人とは、私は仲良くなれそうにありません。〈目の前にナイフを持って向けられているのでない限り、どんなに思想の異なる人とでも友人知人にはなれるはずだ〉とおっしゃる市川さんの器の大きさに比べると、なんとも卑小で恥ずかしい限りですが。

読書バリアフリー問題は未だ道半ば

『ハンチバック』のおかげで読書バリアフリーという言葉の認知度が一気に高まりました。この運動をそれなりに気にし続けてきた者として、率直に「ありがたい」という思いでいます。読書バリアフリーの普及を求める運動は海老原宏美さんだけが担ったわけではないのですが、彼女には人を惹き付ける独特の存在感があったことは確かです。その海老原さんに影響を受けた市川さんが読書バリアフリーの認知度を高めてくださったことに並々ならぬご縁を感じているのですが、とはいえ、この問題は未だ道半ばといったところでしょうか。

読書バリアフリーは、世間的にはまだまだ利便性の次元で語られることが多いようです。本をデジタル化(電子書籍化)すれば目標達成、といった具合に。しかしながら、これはあくまで人権の次元、あるいは社会的排除の問題として語られるべきだと考えています。この往復書簡の趣旨にそって一例をあげるなら、「文学そのものから遠ざけられる人がいる」と言ったらよいでしょうか。

私たちの社会に存在する文学という概念(「文学というのはこういうものだ」という感覚や価値観そのもの)は、長い歴史の中で、特に紙の本を基準にして作られてきました。すると、障害などの理由で紙の本にアクセスしにくい(自由に書店に行けない、読書姿勢が保てない、ページをめくれない、墨字を読めない)人たちは、文学という概念自体から遠ざけられることになります。こうした概念や習慣や感覚からの排除というのは非常に見えにくい。そこに社会的排除が存在するのだということへの想像力がわきにくいのです。だからこそ、紙の本へのルサンチマンをぶちまけ、無自覚な〈健常者優位主義〉を喝破した『ハンチバック』が「文学」の本丸である芥川賞を受賞したことは画期的なのです。

見えない排除が可視化されるには、どうしても「異物」の存在が必要になるでしょう。あるいは、「異物」の存在が排除に関する想像力の貧困さを暴き出すのかもしれません。好むと好まざるとにかかわらず、誰かが「異物」になったり、されたりすることで、ようやく排除が存在したことに気が付くという状況は存在し続けるのだと思います(こうして押し付けられた「異物性」を自覚的に引き受け、身体ごと社会にぶつかっていこうとしたのが青い芝の会のような告発型の運動だったのでしょう)。そもそも、健常者社会から「異物」として排除されている人たちのことが「障害者」という言葉でラベリングされている、という側面もあるはずです。

誤解されやすい福祉の理念

それにしても、今回いただいたお手紙を拝見して、強者と弱者の相対性のお話に痺れました。確かに、『ハンチバック』は〈釈華〉や〈田中さん〉の強者性と弱者性が世間一般のそれとは異なる様相で発現したり反転したりする点に一つのスリルがありました。この複雑な相対性を複雑なままに提示することによって、健常者と障害者のステレオタイプ(健常者=「強い」「できる」「幸福」「豊か」/障害者=「弱い」「できない」「不幸」「貧しい」)を無効化していくのが市川さんの戦略だったとしたら、本作はなんと緻密に練られた小説でしょう。

確かに、人と人は、個と個が向き合う範囲においては、その時々の状況や文脈に応じて強者と弱者が流動的に入れ替わります。だからこそ、どんな人であれ、どんな状況や文脈であれ、最低限の権利が保障される場や制度が必要です。私の理解では、おそらくそれが公共や福祉といった概念になるのだと思います。〈釈華〉と〈田中さん〉が互いに主導権の奪い合いを演じられたのも、グループホームという物理的な箱と、障害者総合支援法という制度的な枠組みの中だからこそ可能だったのでしょう。

ただし、「誰の権利もまもられる」という福祉の理念は、「弱い人をまもってあげる」と理解(誤解)されやすく、「まもってあげる強者」と「まもってもらう弱者」という力の上下関係を生みやすい。多くの関係者によって何度も警鐘が鳴らされてきたように、福祉現場にはどうしても構造的な暴力が生じやすいのです。

〈釈華〉と〈田中さん〉が口腔性交へと至ったあの件も、個と個が互いに強者性をめぐる鍔迫り合いを演じて見せたという一面と、介助する者とされる者との間にある構造的な力の勾配が男性介助者に都合よく利用されたという一面と、両面あるのでしょう。〈釈華〉個人の主観的には前者に見えても、少し引いた読者の目には後者の事件として映ったかもしれません。この割り切れなさ、厄介さ、後味の悪さも、小説『ハンチバック』の真価なのかもしれませんね(褒めています、念のため:笑)。

この世界にある多様な言葉の在り方

市川さんは続けて、この作品を書き上げたご自身の類まれな文章力に強者の〈罪悪感〉をお感じになり、作家という立場にもかかわらず〈私は言葉というものを信じていません〉と断言される。まあ、なんと天邪鬼な人だろう……と拝読していて思わず笑ってしまいました。ただ私は、作家・市川沙央が言葉への不信感を明言されたことに、実はあんまり驚いてはいません。たぶん、そうなのだろうな、くらいに思っています。

市川さんがおっしゃる言葉とは、いま私との間でやりとりしているこれのことですよね。膨大な情報量を素早く効率的にやりとりするための言葉。あるいは、そうした言葉が知性や能力を誇示するために自己顕示的に、あるいは暴力的に使われる状況。そうしたものへの不信感が、お手紙にあった〈くだらない。〉の一言にこもっているのだと思います。たしかに、文学や本やSNSといったものが、そうした強権的な言葉の発露の場や道具として使われている、という側面は否定できないかもしれません。

ただ、いま私たちがやりとりしているこれも、この世界にある多様な言葉の在り方の一つでしかないんですよね。大学院生時代、たびたび障害者団体の集会に足を運んだり、ケアの現場を見せてもらったりしていたのですが、そこで感じたのは、私がアカデミアで鍛えてきた(つもりの)言葉も、実はこの世界に存在する多様な言葉の一つでしかないのだ、という不思議な引け目と、それ以上の解放感でした。例えば、ALS患者が用いる透明文字パネルのように、介助者との共同作業によって一音一音編み上げられていく言葉もあれば、知的障害の人たちの中にも、蓄積された信頼に基づいて経験的かつ感覚的にコミュニケートできる言葉があったように思います。

こうした言葉は効率性や利便性やスピード感(これらも〈健常者優位主義〉の価値観なのですが……)という点ではどうしても難しいところがあるのですが、人と人とが信頼を紡いでいく営みにおいて、決してこれより劣っているとは思えません。私自身、脳性麻痺で言語障害のあった花田春兆(俳人、障害者運動家、一九二五~二〇一七年)の付き人をしていたことがあるので体感的によくわかります(市川さんが〈ケアで成り立つ障害者の世界のほうが、よほど人間性の防波堤になりえている〉とおっしゃるのも、こうした言葉の在り方と関わっているのでしょう)。にもかかわらず、どうしても世間一般的には、情報伝達において効率のよい言葉が強者性を誇り、そうでない言葉は弱者性を押し付けられてしまうようです。

『ハンチバック』の〈釈華〉も、iPadなどの情報通信機器に支えられることで文字言語(文章)は比較的不自由なく力を発揮できる一方、音声言語(会話)は障害や人工呼吸器による制約を受けることで不自由があり、自身の創意工夫と介助者との関係性を積み重ねる中で成り立つ独特なコミュニケーションが存在しているのだと思います。その意味では、彼女は文字や文章の面では言葉の強者性をもち、音声や会話の面では弱者性を抱えながら生きているのかもしれません。〈釈華〉と〈田中さん〉の間に強者性と弱者性の流動的な転換があったように、〈釈華〉という一個人の中にも言葉の強者性と弱者性とが複雑に混在しているように思います。〈釈華〉と市川さんを単純に同一視するつもりもないのですが、もしかしたら作家・市川沙央も、こうした言葉の二面性を生きてきたのではないか。そして、その引き裂かれ感の中で天邪鬼の牙を研ぎ澄ましてきたのではないか……というのは、私の勝手な推測でしかないのですが。

文学はいかにも言葉の王様然としたところがあるのですが、これまで文学を編み上げてきた言葉も、多様な言葉の一つでしかないのだと思います。個人的には、文学にもっといろいろな言葉(の使用者)が参入してきたら面白いのに、なんて考えています。もちろん、多様な言葉の参入は、ある面ではすでに試みられてきましたが(狭義かつ特権的な「日本語」以外の参入など)、これからは様々な身体から紡ぎだされる個性的な言葉でもっと文学が書かれてほしいですね。『ハンチバック』を読みなおし、改めてそう思いました。

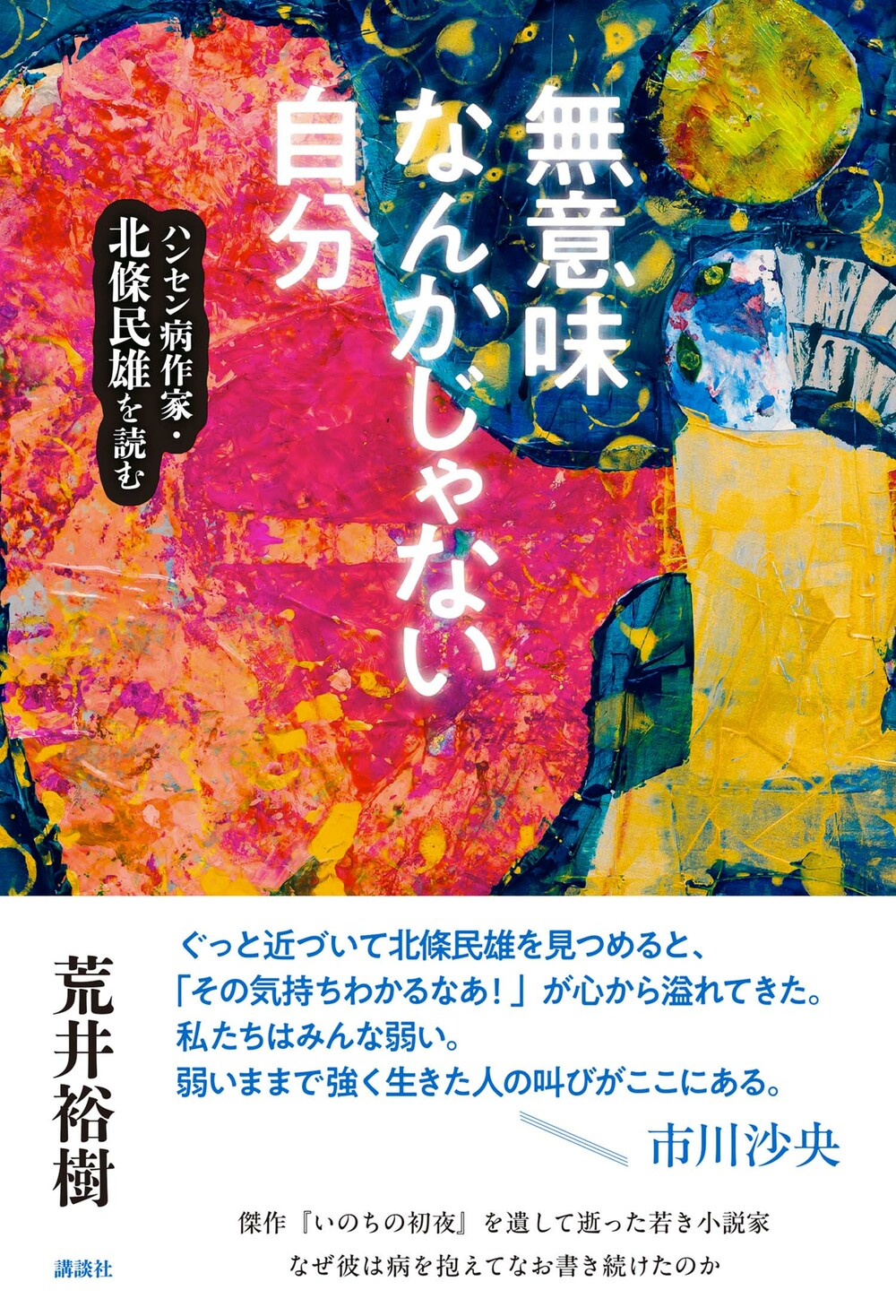

最後に、ごめんなさい、突然「友だちモード」になります。北條民雄の本へのコメントありがとうございました。市川さんの芥川賞受賞に伴う取材で、複数の記者から何度か北條の名前が出てきました。「どうしてそんなに市川さんと北條を比べたがるのか……そんなに障害者・難病者の作家って少ないのか……」などと思っていたのですが、ならば前々から書こうと思っていた北條民雄の本、市川さんに帯文を頼んでしまおうと考えた次第です。市川さんが彼に強烈な共感性羞恥を覚えたというお話、どう考えても面白いので、ぜひ今度ゆっくり聞かせてください。

荒井 拝

(七月七日 七夕の夜に)