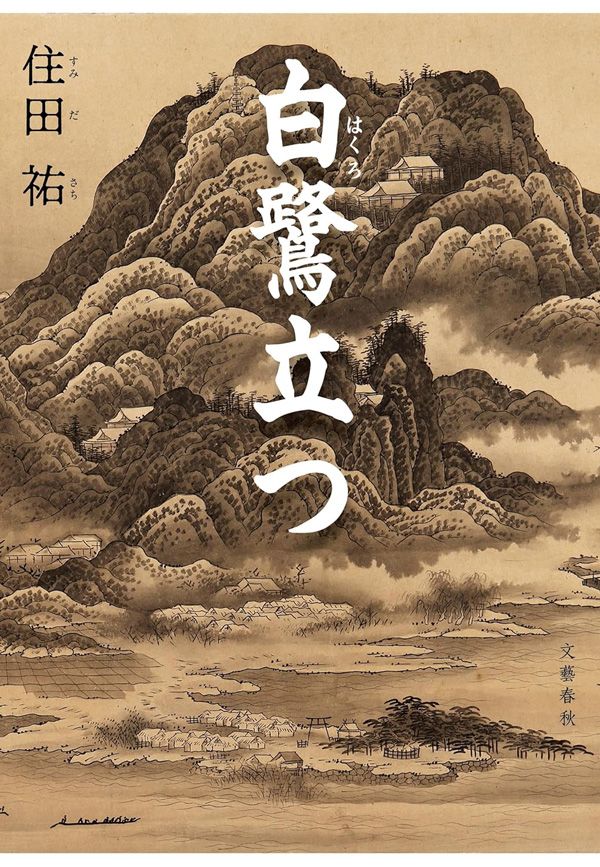

松本清張賞は、歴史時代小説に限っても、ジャンルを支え発展させている作家を何人も輩出している。その列に新たに加わったのが、本書で第32回清張賞を受賞した住田祐である。

江戸後期。比叡山延暦寺の僧・恃照(じしょう)は、失敗すれば自害しなければならないという千日回峰行に挑んでいた。700日の回峰を終え明王堂に入り、断食、断水、不眠、不臥で9日間も真言を唱える最後の難関・堂入りの最終日を迎えた恃照は、締めくくりとして堂内を3周する三匝(さんそう)を始める。

ここで著者は「序」を終え、恃照の三匝が成功したのか、失敗かを描くのを少し先にしている。物語の舞台は延暦寺のみで、派手な事件が起こるわけではない本書だが、巧みな謎の配置と絶妙な構成がサスペンスを盛り上げている。その手腕は新人離れしており、読み出すとページをめくる手が止まらないだろう。

恃照には秘密があり、延暦寺は回峰行に失敗しても自害させることができず、そもそも回峰行をさせない方針だった。やがて恃照と同じ秘密を持つ戒閻(かいえん)が、恃照の弟子になる。傲岸不遜ながら僧としての能力が高い戒閻は、早く千日回峰行を行いたいと考えていた。

存在が表に出せない故に千日回峰行を完遂して歴史に名を残したい戒閻と、寺の上層部の命を受け戒閻を千日回峰行に出さないように動く恃照の暗闘が、中盤以降を牽引する。同じ境遇なので本来なら分かり合えるはずの恃照と戒閻が敵対する展開は、運命の皮肉を感じさせせつなさも募る。

本書は千日回峰行を題材にしているが、宗教問題がメインではない。当時の寺院は、幕府の統治機構を支えるシステムに組み込まれていて、比叡山が戒閻の千日回峰行を阻むのも宗教的な理由ではなく、失敗して戒閻が自害した時の不利益を避けるためなのだ。

恃照も戒閻も崇高な理想を抱いて僧になったのではなく、秘密を隠したい周囲の思惑で比叡山に送られたに過ぎない。その意味で2人は、社会のルールに従って進学し、卒業後は組織に属して給料をもらっている多くの現代人と何ら変わらない。名を残そうとあがく戒閻は、無名であることに耐えられずSNSなどで自己承認欲求を満たそうとしている人がいる現状を思えば、共感する読者も少なくないのではないか。

近しいからこそ憎しみをぶつけ合っていた恃照と戒閻の関係は、やがて衝撃の結末を迎える。疎みながらも戒閻を見守っていた恃照は、修行の結果を見届けた後に新たな境地を手にする。恃照が等身大の存在だけに、その決断には深い感動があり、多くの読者に勇気と希望を与えてくれる。

僧たちのドロドロした人間ドラマを追う本書だが、恃照が新たな一歩を踏み出した後に、人を救う信仰とは何かが議論される。宗教とは何かを問い掛けるラストは、強く印象に残る。

すみださち/1983年、兵庫県生まれ。会社員。2025年、本作『白鷺立つ』で第32回松本清張賞を受賞しデビュー。

すえくによしみ/1968年生まれ。文芸評論家。著書に『時代小説で読む日本史』など。全集やアンソロジーの編著も多く手掛ける。