昨年起きた令和の米騒動。全般的な物価高もあいまっていまだに高値が続いている。米農家の実情や政府の政策が絡み、豊作なら安く不作なら高くというシンプルな構図にはおさまらない現実に注目した人も多いだろう。

中でも目を引いたのは、大阪の堂島取引所でコメ先物取引が復活したことだ。

堂島には江戸時代に米会所(取引所のこと)と各藩の蔵屋敷があり、もともと米市場の中核だった場所だ。そこでは正規の米切手を売買する正米商の他に、帳合米商と呼ばれる取引が行われていた。実際に米の受け渡しをするのではなく帳簿上での差金の授受で決済される。つまり先物取引である。当時、帳合米商は不正売買として禁じられていたが大坂では公然と行われ、目溢しされている状況だった。

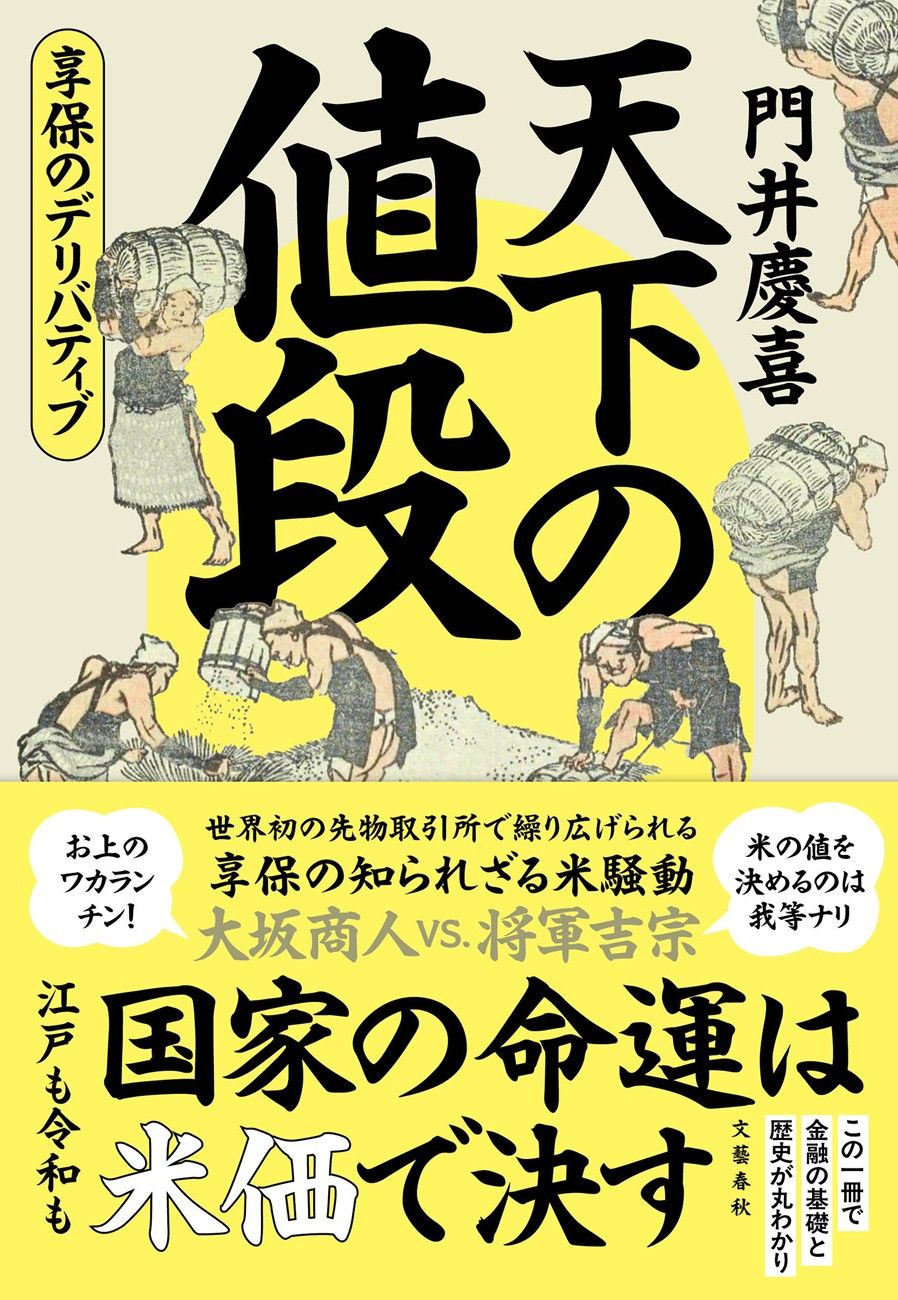

そんな江戸時代の米市場を舞台にしたのが門井慶喜『天下の値段 享保のデリバティブ』である。

舞台は享保年間。将軍・徳川吉宗と奉行の大岡越前は米の値下がりを危惧していた。武士は扶持として与えられた米を金に替えることで生活していたので、米の価格は収入の増減に直結するのだ。

それほど神聖にして大切な米の価格を、あろうことか商人たちが口先だけで意のままに決めている――まるで獣の所業だと断じた大岡越前は、江戸の商人に命じて堂島の乗っ取りを仕掛ける。

一方、その話を聞いた堂島の面々も黙ってはいない。かくして江戸と大坂の米を挟んでの頭脳戦が始まった――。

この先に待つ享保の飢饉

まず、当時の米会所での取引がどのようなものだったのか、描写が実に興味深い。帳合がどのような手順で行われるのか。事務処理はどのような仕組みなのか。相場に急激な乱高下があったとき、あるいは何かトラブルがあったときにはどんな対処をしていたのか。現代の言葉を交えて説明してくれるうえ、データも多く紹介されるのでとても分かりやすい。会所の活気と熱気が伝わる興奮と、当時の経済のあり方を知る刺戟を同時に味わえるのである。

物語の主人公は帳合商を生業とする犬橋屋のおけいと垓太の姉弟。彼らは架空の人物で、彼らのエピソードには創作もあるが、基本的にここに描かれる堂島の出来事は史実に則っている。幕府が再三に渡って手を出そうとしたことも、堂島側が大岡越前に直訴して最終的に帳合を認めさせたことも、史実である。本来なら堅い話になりそうなところを、著者の軽妙な語り口と登場人物の魅力でぐいぐい読ませるのはさすがだ。

最大の読みどころは、武士の生活のために米の価格を安定させようとする幕府と、市場の自治を守ろうとする堂島の丁々発止の対決である。経済サスペンスのような展開に思わずにやりとするが、この先に待つのは享保の飢饉だ。そのとき幕府は、そして堂島の帳合商はどうしたか。終章で描かれるその顛末をどうかご覧いただきたい。

ここに描かれるのは、そもそも先物取引とは何のために存在するか、というテーマである。儲けたいから――それだけではない答えが、ここには用意されている。まさに現代を照射する1冊である。

(門井慶喜著、文藝春秋刊、税込1980円)

おおやひろこ/1964年生まれ。書評家・文芸評論家。著書に『歴史・時代小説 縦横無尽の読みくらべガイド』など。

出典:労働新聞社 令和7年10月6日第3515号7面

【書方箋 この本、効キマス】第125回 『天下の値段 享保のデリバティブ』 門井 慶喜 著/大矢 博子

https://www.rodo.co.jp/column/205915/