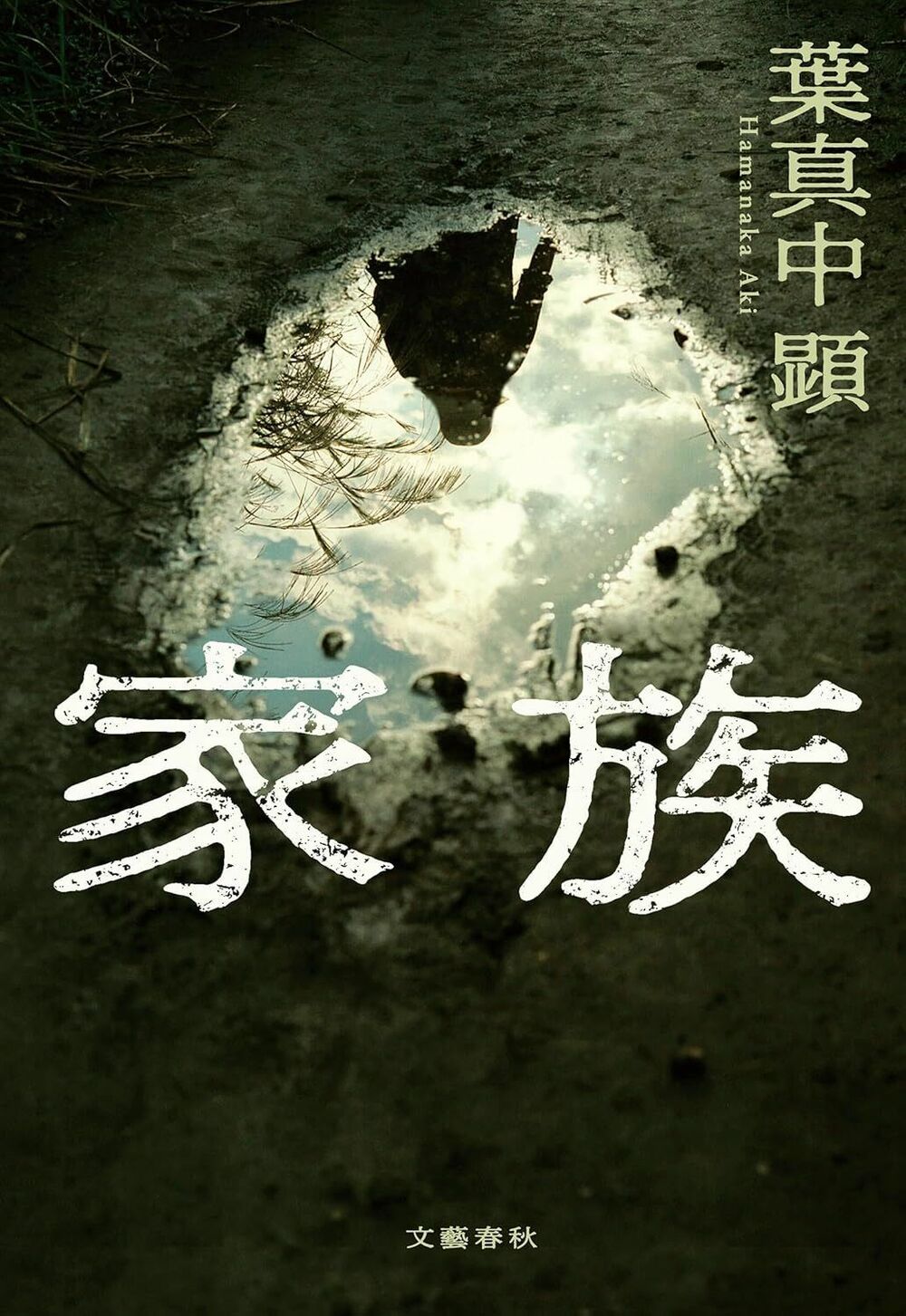

本書は世の中を震撼させた「尼崎連続変死事件」をモチーフに、「家族」や「愛」という言葉の奥底の暗がりを照らした社会派サスペンスである。

不穏なプロローグの後、八王子の交番に裸の女が駆け込む場面から物語は加速する。

奥平美乃(おくだいらみの)と名乗る女性は、半年ほど前に「妹夫婦が、おかしな女にお金を取られている」と警察に訴えたが、「民事不介入」を理由に取り合ってもらえなかった。その彼女の保護をきっかけに、いくつもの変死事件が明るみに出る。彼女を監禁していた夜戸瑠璃子(やべるりこ)という女は、血のつながりのない人々と「疑似家族」を作り上げ、「躾け」と称して暴行を繰り返していたというのだ――。

なぜ、このような事件が起きたのか。どうして被害者たちは逃げられず、犯罪は長きにわたって露見しなかったのか。関係した人々の視点を通じて著者が浮き上がらせていくのが、「家族」と「愛」という言葉を暴力に転化した見えない犯罪の構造だ。

乗っ取った家族を支配し続けるために、瑠璃子は巧みにこの2つの言葉を操る。被害者の多くは彼女の言葉に搦め捕られ、やがて支配の網から逃れられなくなってしまう。

瑠璃子が支配者として存在できる閉じた秩序――そこでは「家族」と結びついた「愛」というイメージが、容易に暴力を正当化する理由へとすり替わる。作り出されたその幻想に包まれて思考を奪われてゆく人々が、やがて暴力の再生産に加担する側に回っていくプロセスのなんと恐ろしいことか。

そして、読んでいて小説の凄みを感じたのは、残忍の限りを尽くす瑠璃子の口から発せられる言葉が、どれも日常の中にある「正しさ」の延長線上にあるものだと感じられることだった。最初は異形の支配者に見えた女の姿は、そのとき、人間の裡にある「家族」や「愛」への欲望が歪に肥大化したもののように見え始めるのである。

その意味でも彼女が手作りの料理を作り、食卓をみなで囲むことにこだわるシーンはとても印象的だった。儀式的な食事の団欒の風景が、家族のぬくもりに擬態した暴力の不気味さを濃密に際立たせているからだろう。

また、悲劇を温存した制度の限界も物語の重要な要素となっている。

助けを求める被害者に対して、警察は「民事不介入」の原則を繰り返す。そうして予見されたはずの暴力が見過ごされていく様子から、著者は「家族」という言葉の前ではときに思考を止めてしまう社会そのものの死角を照らそうとしたに違いない。

「家族」や「愛」という言葉を使うとき、人はそこに何を見ようとしているのか――。ふと足元が揺らいでしまうような問いが、読後、じっとりと胸に残されていた。

はまなかあき/1976年東京都生まれ。2013年『ロスト・ケア』で日本ミステリー文学大賞新人賞を受賞しデビュー。19年『凍てつく太陽』で大藪春彦賞および日本推理作家協会賞、22年『灼熱』で渡辺淳一文学賞を受賞。他の著書に『鼓動』等。

いないずみれん/1979年生まれ。ノンフィクション作家。『ぼくもいくさに征くのだけれど』で大宅賞受賞。著書に『サーカスの子』等。