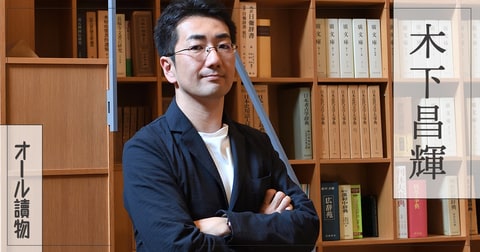

『愚道一休』で新田次郎文学賞と渡辺淳一文学賞をダブル受賞し、『秘色の契り』では直木賞候補にも選ばれるなど、今、最も注目を浴びている歴史時代小説作家の木下昌輝さん。最新作『豊臣家の包丁人』は、豊臣秀吉がまだ木下藤吉郎だった時代から仕えたとされる料理人・大角与左衛門(おおすみよざえもん)に焦点を当てた物語だ。

天下統一の裏にあった知られざる“人をつなぐ料理”とは。そして、なぜ彼は大坂夏の陣で大坂城の台所に火をつけたのか。2026年1月スタートのNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』とも重なる世界観で描かれるこの意欲作について、木下昌輝さんに話を伺った。

いつか料理人の物語を書きたかった

──最新刊『豊臣家の包丁人』が発売になりました。物語のキーパーソンである大角与左衛門については、長い間気になっていたと伺っています。この人物を知ったきっかけは何だったのでしょうか。

木下 きっかけは、大河ドラマの『真田丸』です。作中に大角与左衛門が出てきて、最初は架空の人物なのかなと思っていました。しかし、調べていくうちに実在することを知り、「ああ、あれは史実だったんだ」と。

──大坂夏の陣で、大坂城の台所を焼いたと言われている人物ですね。

木下 はい。大角は秀吉が藤吉郎と名乗っていた時代から仕え、秀頼の時代には台所の頭になった料理人です。彼が大坂夏の陣で台所に火を放ったことが、結果的に徳川家の勝利を決定づけたと言われています。この男を主人公にすれば料理のことも書けるのではないかと思い、構想を温めていました。グルメを書きたいという気持ちも元々あったんです。小説家としてデビューする前にグルメライターとしてラーメン屋さんや焼肉屋さんを取材した経験があり、その時に聞いた料理人の考え方や知識がすごく面白くて。いつか物語にしたいなと思っていました。

──これまで小説の中で料理人を書かれたことは?

木下 ほとんどないですね。『宇喜多の捨て嫁』でタンドリーチキンを無理やり出したくらいで、料理がキーになる作品はありませんでした。江戸時代の料理小説はたくさんありますが、戦国時代を舞台にしたものは少ない。だからこそ、これは面白いテーマになるなと思ったんです。

醤油がなかった時代の料理とは

──戦国時代の料理は資料が少なく、執筆は大変だったのではないでしょうか。

木下 そうですね。儀式やマナーに関する資料は多いのですが、具体的なレシピはほとんど残っていません。ただ、室町時代のレシピ集のようなものを見つけることができたので、料理が得意な友人にそれを渡して「これで料理を作ってくれないか」と頼みました。

そうしたら、ものすごく乗り気になってくれて。聞けば、彼のお父さんが料理人で、子供の頃から日本料理の事典などをずっと読んでいたらしいんです。だから、戦国時代の食材にも詳しかった。「この当時は醤油がなかったから『ひしお』を再現するためにこういう風に加工しました」とか、「お酒を煮詰めてタレにしてみました」とか、レポートまでつけて再現してくれました。作中の料理はほぼすべて、二人で打ち合わせを重ねて作っていった感じです。

──作中には、「醍醐」という幻の食材も登場します。

木下 物語を進める上で、何か目標となる料理があった方がいいなと思い、「醍醐」を登場させました。作り方が失われていて誰も作れないからこそ、自由に描けるなと。

「同じ釜の飯」を通して生まれる絆

──料理の描写もさることながら、その料理を食べるに至るまでの状況設定が非常に巧みだと感じました。

木下 ありがとうございます。結局、料理をどう描写するかよりも、その前の状況の方が大事なのかなと思っています。例えば、『ルパン三世 カリオストロの城』で、銭形警部たちが食べるカップラーメンはすごく美味しそうに見えますよね。でも、カリオストロ伯爵が食べているゆで卵は、まったく美味しそうじゃない。銭形たちは過酷な状況でみんなと一緒に食べているから、美味しそうに見えるんだと思います。だから私も、単に料理を描写するのではなく、その前の状況を丁寧に書こうと意識しました。

──前出の料理監修のご友人にも、「秀長が自立する飯を考えてほしい」というようなオーダーをされたとか。

木下 しましたね(笑)。すると、彼が「どうも秀吉秀長兄弟はドジョウが好きだったみたいですよ」といった情報からドジョウ料理をいくつか出してくれて、「じゃあ、ドジョウ鍋が面白そうだからそれにしよう」という風に決めていきました。「同じ釜の飯を食う」という言葉がありますが、あれはすごく効果がある気がします。『闇金ウシジマくん』でも、ヤクザの悪役が下っ端のために料理を作ってやるシーンがあるのですが、そういう場面が大好きで。一緒に食事をすることで生まれる絆はあると思っています。

書いていて一番力が入ったのは、豊臣秀頼

──本作は秀長、秀吉、そして秀吉の息子・秀頼と、3人の視点を継ぐように物語が進行します。執筆されていて最も力が入ったのはどの部分でしたか。

木下 一番力が入ったのは、最後の視点人物である豊臣秀頼です。

──秀吉や秀長ではなく、秀頼ですか。

木下 はい。彼ほど現代人とリンクする部分がある人もいないのではないかと思っています。秀吉や秀長と違って、秀頼は自分で何かを選択して得るということができない。人生を選べない中で、自分の人生の意味を見出していかなければならなかった。そういう意味では、現代の人と似ているのではないかと思いました。なりたいものになれない状況で、どう生きる意味を見出すか。多くの人が、何かしら逃れられないものを背負って生きている気がします。家業だったり、地元で就職しなきゃいけないといった制約だったり。だからこそ、秀頼のパートはかなり力を入れて書きました。書いていて一番泣きましたね。

人が死ぬ瞬間を書くのは、すごく想像力を刺激される

──本作では、主要人物3人の「死」の場面が、それぞれ非常にドラマチックに描かれています。

木下 僕は人が死ぬシーンを書くのがすごく好きなんです。

──「殺す」のではなく、「死ぬ」シーン、ですね。

木下 そうです。死ぬ人物を視点にして書くのが好きで。当然ですが、現役の作家で死を経験した人はいません。だからこそ人が死ぬ瞬間を書くのは、すごく想像力を刺激されます。それに僕自身、死は救いなのではないかというイメージがあって。一番の休息というか、安息が死なのではないかと。だから、物語の中で誰かが死ぬシーンを書くと、「ああ、よかったね、これでゆっくり休めるね」という気持ちになるんです。

──豊臣家の滅亡が描かれたあと、物語の最後には、徳川家康が登場します。家康に、大角が料理を振る舞うというラストが印象的でした。

木下 やはり、この作品では料理を通した絆というものを書きたかったので。家康は、秀吉と秀長の妹である朝日を娶っている。しかし、豊臣家を滅ぼした張本人であり、一番遠い存在でもある。そんな家康が大角の料理によって豊臣家と一つになる。料理がその架け橋になるような場面を描きたかった。

僕は、料理は奇跡を起こせると本気で思っているんです。それを小説の世界でも再現できたらな、と思ってこの作品を書いたので、読者の方にもそれを感じていただけたら嬉しいです。