彼女が一番恐れていた事は薬で頭がクリアで無くなる事だ。それ故、緩和ケアを拒否し、痛み止めも拒否し、頭は冴えわたっていた。ある日、母はその数日間に起こっている摩訶不思議なアドベンチャーについて、眼を見開いて僕に語った。

「驚いたよ! 神でも人間でもない、男でも女でもない、そんな存在があるんだ。

ほら、おとうちゃまが亡くなる前に、空(くう)を見て何かを訴えかけていた、あれだよ。

毎晩皆がいなくなるのを待って、私を色々な場所に連れて行くんだ。ほら白いかたまりの、今もそこに来ている、明がいるから静かにしている。アッチ行け!

なるほど、こういう事になっていたのか。私はこれを書くまで死ねないよ。大変大変、書かなくちゃ……」

確かにその様な事を自分も聞いた、人は何も表現できなくなってから、その世界を見せられるのかもしれない、と兄は言った。確かに生と死の間に何かあるらしい。書いてほしいけれど、それを知るのは僕が死ぬ時のお楽しみにするよ、と思った。

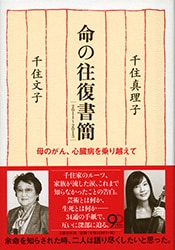

3人兄妹それぞれが、最愛の母との別れを悔いのない様にしたい、と必死にもがいた。あの弱虫で寂しがりやの母を、どうおくれば良いのか、考えていた。祖父母をおくる時、父の時、実家で仕事をしていた僕は母の助手だった。兄も真理子も多分もっとそばに居たかったはずだ。母の最期はその経験もあって、皆ベストを尽くした。特に真理子はその全てのエネルギーを使って母をケアした。演奏会で地方に行く時以外は病院に泊まり込み、母と共に過ごした。母性に満ちた真理子は聖母マリアに見えた。

僕達3人は母の身体から産まれたのだから、3人が最終的に決断する事は許されると思った。だから、苦しみと闘っている母にタオルを投げたのだ。3人がもう本当に限界だと思ったから、母が拒否し続けたチョイスをお願いした。痛み止めの薬は苦しみを和らげただろうか。

最期の瞬間、兄が「いい人生だった!」と大きな声で言った。僕は素直に「ありがとう」と言った。母の新たな旅立ちを拍手でおくった。

二〇一五年十月