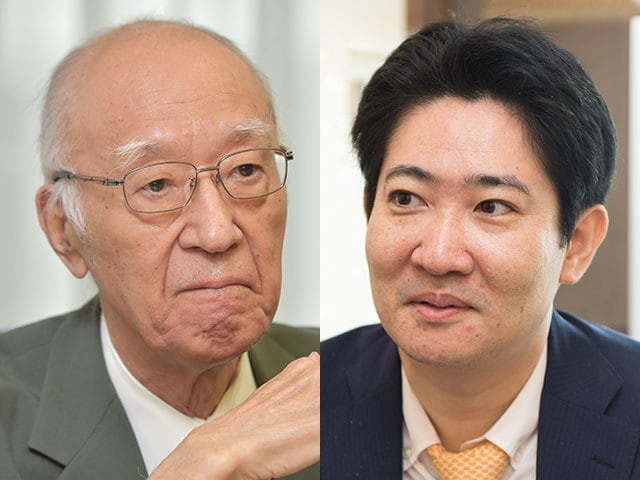

『竜馬がゆく』を筆頭に数多くの国民的ベストセラー小説を生み出し、歴史的視座からこの国と日本人を思索したエッセイ、評論などで、文学界だけにとどまらず社会全般に多大な影響を残した司馬遼太郎。歴史文学の泰斗にして未来を遠望していた司馬世界の真髄をめぐって、現代の視点から歴史を読み直す磯田道史氏と、「歴史探偵」として健筆を振るう半藤一利氏が論じつくす。

半藤 司馬さんと初めてお会いしたのは、司馬さんが昭和三十五年に直木賞をとられたときです。僕は「週刊文春」の編集部員で、受賞インタビューにうかがったんです。司馬さんはもう白髪でしたが、三十六歳。僕は二十九歳でした。ひと言質問すると、とにかく喋る喋る。さながら磯田さんのごとしだ(笑)。磯田さんは会われたことは?

磯田 司馬さんが亡くなられたとき二十五歳で、まだ大学院生でしたから。会いたかったですよ。司馬さんは、話を向けると、どんどん転がっていくんですか?

半藤 「そう言えば、それと関連してさ、このことも大事だな」なんて、別の話になる。お得意の余談です。聞いてないことまで喋ってくれるから、あれほど取材が楽な人はなかった。勉強家だったからね。本当によく読まれていました。

磯田 引き出しの多い人だったと、みなさんおっしゃいますよね。

半藤 家に行くと、「ご馳走してやるわ」と炒飯を作ってくれましてね。「俺はこれが得意なんだ」とおっしゃって。たった二回なれども、司馬さんの炒飯を食べた人は、あまりいないかもしれません。

磯田 ただの白い焼き飯か、それともケチャップの入ったチキンライスだったのか、憶えていらっしゃいます?

半藤 ちょっと色がついていましたね。真っ白じゃなかった。うまかったですよ。

忘れられないのは直木賞をとられてすぐ、「週刊文春」に連載された『豚と薔薇』という小説のことです。推理小説なんですが、これがまあ、あまり出来がよろしくなかった(笑)。司馬さん自身「俺はなんで推理小説を書いたのか」と嘆いて、全集にも入っていません。「もう一度『週刊文春』で復讐戦をさせてくれ」とおっしゃって載ったのが、『燃えよ剣』です。この名誉挽回作で、司馬さんの筆名はいっぺんに上がったわけです。

史実の選択力と視点の高さ

磯田 ものごとがあまりにも論理的に進んでいく世界は、あまりお得意ではなかったんでしょうね。表現の柔らかさや豊かさ、知識の量の大きさで、魅力を発揮する作家だったのだろうと思います。史実を徹底して調べて緻密に書くという点が司馬さんの特徴ですけれども、知識が多い作家はほかにもいたと思うんです。緻密に書き込むという点でも、吉村昭さんみたいにもっとすごい人はいました。

そこで司馬さんの魅力は何かというと、まず第一に、「史実の選択力」だと思うんですね。知っている多くの史実の中から、読者が知りたい史実を上手に取り上げ、話をフォーカスしていく巧みさ。それをわかりやすい文体で紹介していくから、読者は本を手離せない状態でずっと物語を読まされる。理解させるための抽象化が上手で、僕はそれを「司馬方便」と呼んでいるんですが、これがあるために正確な歴史理解に近づくことができるわけです。

半藤 その時代がどういう時代かということに関して、大づかみと言っては失礼だけれども、大きな構図を見せてくれますね。

磯田 よく言われる「視点の高さ」です。たとえば『項羽と劉邦』で、逃げて行く劉邦が馬車から我が子を投げ落とす場面があります。その場面を描写するには、いくつかパターンがあると思うんです。親父の冷酷さ、または殺されそうになる子どもたちの感情を劇的に書く、とか。吉村昭さんなら劉邦の時代の馬車の構造を徹底して調べ、車軸はどうなっていて、スピードや走行距離は、と延々書き続けるはずです。けれども、読者は果してそこまで古代の馬車の構造を知りたいのかという問題があります。

司馬さんは、読者の興味はそこにないとして、またその場面を劇的に書くでもなく、中国社会においては親孝行の「孝」が非常に重要であって、子どもは再生産可能な存在だと考えられている。したがって子ども自ら飛び降りるのが本来の孝であり、劉邦の所行は非難されるどころか、孝を手伝ったにすぎないんだと解説します。

これによって、あの時代の中国人の考え方や儒教の教え、劉邦の思想を理解できる。もしくは、理解できた気持ちになれる。司馬作品がなぜこんなに多くの国民に読まれてきたかを考えると、書いてあることがよくわかる上に、そうやって納得できることが大きいと思いますね。