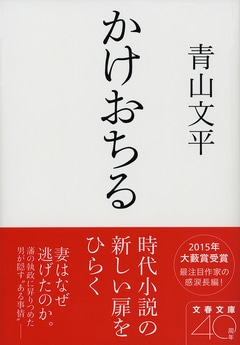

『鬼はもとより』で第17回大藪春彦賞を受賞、直木賞候補にもなった遅咲きの新人作家・青山文平。戦国でも幕末でもなく、一貫して江戸中期、武家のアイデンティティが揺らぎ始めた時代に生きる人々を描く著者は、本作でついに武家という鎧をも脱ぎ捨て、男としてどう生きるかという根源的な問いに向き合うことを決めた人間の姿に迫った。

青山 男というのは、ただ生きる、ことが難しい生き物です。自分の存在を位置付けるための座標軸をつくらないと生きていきにくい。でも、女はいちいち生きる筋合いを並べることなく、ただ、そこに居ることができる。つぶさに眺めれば、生きていく力という点では、女のほうが圧倒的に強いことは自明に思えるのですが、どうも、そういう認識は一般的ではないらしい。そのズレが、本作のような、女と男というものを主題にした作品の執筆につながったのだと思います。

――本作は、表題作をはじめ「ひともうらやむ」「つゆかせぎ」「乳付」「ひと夏」「逢対」という六話からなる短篇集ですが、どの話にも人生に惑う男、そしてそんな男を叱咤し、時に手を引くように男を導く女性というものが登場します。

青山 僕ぐらいの年齢になると、男というのは、女の存在の強さによって生き永らえているのだと、認めざるをえない。女の、生きていく力の強さに引っ張られてなんとか生きている。言ってみれば、男は、そのときどきのアリバイ(存在理由)という点をつなげて生きているんです。いま、俺はコレをやっているんだ、アレをやっているんだと、アレコレを並べて時間をつなげていく。点なので、空白ができて当り前で、連続した線にはなりにくいのだけれど、女はもう生まれたときから完璧な線なんですね。小説を書くうえでも、女性が出てこない物語は、往々にして座標軸と座標軸の交わりになってしまって、理屈っぽいだけの世界になりがちです。おのずと、男だけの世界というのは幼稚で平板になりやすい。そこに、女という圧倒的な現実が入り込むことで世界に奥行きが出てくるわけです。

――深く現実に根ざし暮らす女性の存在が、男性を喚起する部分があるのでしょうか。

青山 当然ではないでしょうか。しばしば女性は現実的と言われますが、その指摘は単に行動の表面をスケッチしているように思えなくもない。そうではなくて、女は本質的に、人間の存在の地肌で生きている。男はそこから浮き上がったところに仮想の座標軸をつくってやり合っています。確かな存在の地肌から疎外されていると言ってもいい。本書の帯に「身ひとつで生きる女ならば、答えを知っていようか」とありますが、このフレーズはまさに本質を突いていて、男は女を通じてはじめて、人間の存在の地肌に触れることができる。女に喚起されるのは、ごく自然のことでしょう。とはいえ、向こうのほうが遥かに強力ですから、男にとって、女とかかわるというのは、アウェイで闘うようなものです。ホームである男同士の世界に閉じこもっていれば永遠に平穏だけれど、でも、そこは仮想なので、現実だけが持つ毒がない。毒がないところには、生きていく力も、ひいては手応えある喜びも、生まれにくいでしょう。