三島由紀夫という名を聞いて、何を想像されるだろうか。

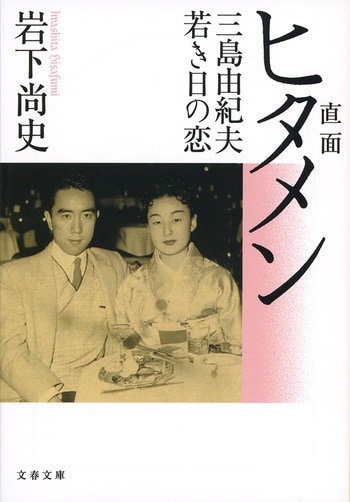

数々の小説、様々なメディアへの出演、鍛えられた肉体、衝撃的な最期……どこから捉えても強烈な印象を残す存在であることは間違いない。本書は三島由紀夫という仮面の下にある直面(ヒタメン)に迫ったノンフィクション作品だ。

初めて読んだ時は、大いに驚き、そして感じ入った。いつのまにか自分の中に積み上げられていた三島のイメージが消え、美しい目をした男がすっくと立っていた。彼は十歳年下の女性にありったけの愛情を注ぎ「おもしろいほど、書けて、書けて、しかたがないんだ」と繰り返し、次々に作品を生み出した。

三島が愛した女性は豊田貞子さんという。著者は『見出された恋 「金閣寺」への船出』(文春文庫)で二人の恋愛を小説の形で明かしているが、本書は貞子さんの証言と二人の恋愛の軌跡、その間に書かれた小説から三島の心理に迫っていく。恋愛が作家にどういう影響を及ぼすのか、そうした過程を作品から読みとるのも面白い。

三島を本名「平岡公威(きみたけ)」から「こういさん」と呼んだ貞子さんの記憶は鮮やかだ。十九歳の貞子さんが三島と出会ったのは、歌舞伎座の楽屋だった。三島の顔も覚えてもいない出会いの後まもなく再会を果たし、三島のアプローチが功を奏し、やがて二人は毎日のように出かけるようになる。第一章のタイトルに「運命愛」とあるが、それは決して大げさではない。なぜ運命だったのか、読み進めるうちにわかってくる。

ところで三島の若き日の恋の前に、三島のイメージのひとつ「男色」が立ちふさがる。三島は「おんなぎらい」であったことはあるが、それは食わず嫌いともいえるものだったと著者は言う。貞子さんとの出会いからそれを克服し、三年にわたって恋は続いているのがその証拠だ。貞子さんの回想で映画を見に行った話が印象的だ。場内が暗くなると、突然三島はガリ勉のかけるような黒縁眼鏡をかけた。ウェーブのかかった髪を嫌って短く髪を刈ったり、体を過剰に鍛えたことも彼の自意識が過剰だったからでは、と貞子さんは言う。

「でもね、むりして身体を鍛えたところで、生れだちから華奢なひとで、骨組を変えることは出来ないんですから、はだかになっても、大して変わりませんでしたよ」

貞子さんが好きだったのは、綺麗に澄んだ瞳と、しなやかで形の良い指だった。

この部分を読んだだけで、胸が苦しくなった。三島が隠そうとしたものを、そのまま受け入れ愛してくれた人がいた、しかしその事を知らないまま三島は逝ってしまったのだから。

二人が別れてから、偶然会う場面も忘れがたい。婚約中の男性と一緒だった貞子さんに向かって、三島は思いがけない言葉をかける。

その言葉をどう解釈すれば良いのだろうか。二人が付き合っていた頃なら深く考えることもないが、貞子さんと別れてからすでに三年が過ぎ、三島は結婚していた。貞子さんは三島の言葉に困り果てた。わたしの脳裏にその瞬間の三島の表情が浮かんだ。澄んだ目でじっと見つめ、貞子さんの答えを待っている。

それが貞子さんの見た三島の最期だった。