〈小特集〉

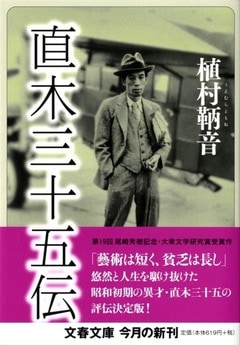

・〈インタビュー〉わが伯父・直木三十五を語る 破天荒に生きた「奇人」直木三十五 植村鞆音

・魅力あふれる奇人ぶり――植村鞆音著『直木三十五伝』を読む 湯川豊

――植村さんは、直木三十五の甥にあたられます。お父さまの植村清二(元新潟大学教授)さんが直木の実弟です。植村さんはよく直木に似ていると言われてきたそうですが、風貌だけでなく、性格もよく似ていらっしゃいますか。

小さいときから容貌だけでなく、性格まで直木三十五にそっくりだと父から言われました。そのことが伝記を書く原点になっているかもしれません。性格がどう似ているのかというと……僕は小心者です。子どものころから赤面恐怖症でした。先生から授業中に当てられるのが苦手で。おそらく父はそれを見ていたんじゃないかと思います。直木三十五も、傲岸な出で立ちだったのでしょうけれども、講演では壇上で震えていたと、たしか岩田専太郎さんが言っています。それを隠そうとして、寡黙になったり、傲岸になったりする。

――最初に植村さんが作家・直木三十五を意識されたのは、いつごろ、どういうきっかけですか。

小学校五年生のときに、学校の先生が家庭訪問で来られて、おそらく父が、「この子は直木三十五の甥なのだ」という説明をしたのでしょう。教室で、詩を読む授業があったときに、「それは何かの譬えじゃないのか」と僕が言ったら、その先生が感心して、「実は、植村君は直木三十五――ナオキ“ミソゴ”と先生は言っていました――という作家の甥御さんなんだ」と。それで「そのナオキミソゴというのはいったい何者なんだ?」と思った。それが最初でした。

――直木の、いわゆるプランメイカーとしての側面を知るに至るのはもっとたってからですか。

そう、佛子寿満さんと香西織恵さんに会ってからです。

――お二人にお会いになるのは、例の除幕式のときですか。

そうですね。昭和三十五年十月一日。「藝術は短く 貧乏は長し」という碑が横浜富岡に出来ましてね。そこで知り合いになってから、お二人を訪ねるようになったんです。

――そのころ聞いた話がノートに残っていて……。

そうなんです。将来何か書いてやろうと思っていましたから、わりと丁寧に聞きました。ただし、いまそのノートを見てみると、専門家ではないから非常に不備なノートで、半分以上が判読不能です(笑)。

――何か書こうというお気持ちがあったのですか。

将来物を書きたいという気持ちが強くて。きっと、伯父に似ていると言われたことが潜在的にあったのかもしれませんね。最初に就職したのが東映という映画会社だったのですが、文芸脚本課というセクションに配属になったので、そこには脚本家がたくさんいましてね、物を書く雰囲気が相当濃厚にありました。ちょうど内田吐夢(とむ)監督が『宮本武蔵』を撮り始めたころです。僕は、水上勉さんの『五番町夕霧楼』の映画化を提案しました。当時は原作係で、担当していた水上勉さん、尾崎士郎さん、高木彬光(あきみつ)さんが新しく書くものについては目を光らせていて、映画化に値するものを提案するんです。

――その東映をおやめになって、テレビ局に行かれた。

そうです。東京12チャンネルが出来たので、そこに入った。昭和三十九年、東京オリンピックの年です。

――そうすると、直木三十五が映画界に乗り出して活躍していたころの感じがよくおわかりだと思います。直木の映画界への進出は、何に起因するとお考えですか。

やはり、ひとつはヤマっ気ですよね。ふつふつとした事業欲みたいなものが若いときから常にあって、もともと小説家になろうと思っていたわけではなかったのでしょう。出版事業や芸術家のサロン、材木商や鉱山業をやろうと思っていた人です。だから、牧野省三さんと会って、「これは、ひと山当てられるかもしれない」と思ったんだろうと思います。それと、本質的に新しモノ好きだから、「映画こそ新しい時代の総合芸術である。原稿用紙に書くのはもう古い」と思って、映画こそこれからのメディアだと考えたんじゃないでしょうかね。

――だれでも、伯父さんにはある独特の親しみを持ちますよね。伯父さんというのはとても自由で、優しくて。直木は早く亡くなっているので実感はないでしょうけれども、イメージとしては、「僕の伯父さん」みたいなものがありますか。

ありますね。すごく本音で、「会ってみたいな」と思います。会えるものならね。

――周辺の作家とか、映画人たちからもとても慕われていた。直木は、男が惚れる男だったんじゃないかという横顔についてはどのように感じていらっしゃいますか。

本当に直木三十五を好きだった作家というと、おそらく菊池寛と三上於菟吉(おときち)の二人だったんじゃないかなと思います。その二人の直木三十五について書かれた文章を読むと、本当に「好きだ」という感じがにじみ出ていますよね。直木の死んだ後で三上さんの書かれた『略解』にも、「二人と同じものを此の世で見出せない。(中略)もう一度、たった一目でも眺めて見たくてならなくなるのだ」と。おそらくそういう人物だったんでしょう。変わってはいたのでしょうけれどね。菊池さんも、心から直木三十五のことを愛してくださったんじゃないかな。「なぜだろう」とは思うのだけれども、きっと自分にはないものを持っていたからじゃないでしょうか。体型から気質から考え方まで、すべてが違う。菊池さんの有名な話で、彼は周りの人にお小遣いをしょっちゅうあげていたらしくて、ポケットの中に手を突っ込んで無造作にお金を取り出して渡す。しかし、「本当はポケットの中で勘定していたんじゃないか」と言われていますよね。おそらく菊池寛という方はそういう計算をきちっとしたうえで、お金を渡していた。直木はそういうことができない。とにかくまず使っちゃうんですから(笑)。

――しかし、碑にも刻まれた「藝術は短く貧乏は長し」ではありませんが、それほど貧乏の悲惨をよく知っていた方が、なぜ生涯、浪費癖が抜けなかったかというのもまた謎ですが。

ひとつは何というのかな、“やけくそ”じゃないでしょうかね。死の二、三年前から、「貯金しなきゃいかん」というようなことを言っています。「二年しか食いつなげないから、貯金しておかなきゃ」とか。自分が置かれている経済的状況を、晩年はよくわかっていたんじゃないでしょうか。

――だいたい、「収入・支出」をつけているくらいですから。

人生そのものが自転車操業なんでしょう、きっと。四十三年の人生のうちで、きちっと収支が合ったというのは最後の十年でしょうから、あとは自転車操業ですね。映画で失敗して東京に戻ったのが昭和二年ですか。芥川さんの亡くなった年です。寿満さんが書いたものには、そのときたしか三十万円の借金があったって。当時それだけの借金があったとしたら、いくら稼いでも返せませんよ。だから、「短い人生だ、使えるものは使っちゃおう」という感覚も出てきますよ。

――完全にやけくそですね(笑)。それを美学として生きたとも見受けられますが。

そういうこともあったんじゃないでしょうか。関東大震災で関西に落ちのびていく以前の麹町三番町時代というのもやはり、自転車操業しながら贅沢している。高価な丸梅のおでんを取ったり、越後屋から着物が届いたり、それから外出はいつもハイヤーなんていう生活をしているわけですから。でも、電話料金も払うことができなくて、電話機が外されてしまう。借金とりが連日押しかけてくる。そういうことに慣れっこになっちゃっているんですよね。

――ある意味でそれも自己演出だと考えれば、作家になってからはそれが有利に働く。それにいち早く気付いていたフシもあります。

かもしれません。自分の売り方、演出についてはすごく気を使っていたんじゃないでしょうか。

――とりわけ「文藝春秋」に寄せた雑文には、とても独創的なところがあります。作品としては、最大のヒット作は『南国太平記』ですが、なぜ時代小説に向かったのでしょうか。

そもそも文壇デビュー以前は、ドストエフスキーばりの心理小説を書きたいと思っていた。だけど、大震災の後、余儀なく関西に落ちのびていったときに、入社した大阪のプラトン社では「苦楽」の編集長という立場を利用しながら物が書けるようになった。子どもの頃、唯一の娯楽であった貸本屋から借りて読んだ本の中には講談本が山ほどあって、講談の世界には精通していたのでしょう。それをいくらか新しい現代的な視点を入れて書き直したら面白いのではないか、といって書き出したのが仇討物だと僕は思う。全部読んだわけではありませんけれども、スタイルがそれぞれみんな違うんです。直木自身、これは随筆だというような言い方をしているものもある。確かに、随筆というか、漫談というか、とにかく現代の作家、久米(正雄)さんの名前が登場して、「久米ならこうはしないのだ」とかね(笑)。

――語り口を楽しむような作品になっていますね。

それから芥川が言うように、武士にヒューマニティを与えたという点ですか、非常に人間らしい武士が登場する。勇敢に切り結ぶだけじゃなくて、「怖い、怖い」と思って闘う武士が出てくる。そういう目の付け所、やはりプランメイカーの面目躍如というところがあります。そうした新しい境地を作り出そうとしたところに直木三十五の非凡な才能があったと僕は思います。