小説家として陽の目を見ない冬の時代を越え、『真珠夫人』が空前の大ヒットとなった菊池寛は、雑誌「文藝春秋」を創刊します。その巻頭は親友・芥川龍之介に飾ってもらい、号を重ねる度に部数は増えていきました。作家として、また社長としてまさに順風満帆、春の時代を迎えました。

しかし、一方の芥川は年を追うごとになにかに追い詰められていくように精気をなくしていきます。折に触れ気にかけていた菊池寛でしたが、作家業と社長業で多忙を極め、なかなか思うように心配を伝えることが出来ずにいました。

そして、突然届いた芥川の訃報――。その時、寛の胸に去来したものとは?

芥川賞の創設者としても知られる菊池寛の生涯を描いた、門井慶喜さんの最新歴史小説『文豪、社長になる』(文藝春秋)より一部抜粋してお届けする第2回。

†

ところがこの大毎が、結果的に、ふたりの経済力に差をつけたのである。からくりは原稿料「別途支給」の取り決めにあった。

芥川はそれから夕刊に「路上」三十六回(ただし中絶)、「素戔嗚尊(すさのおのみこと)」四十五回(これは完結)を連載した。どちらも新聞連載としては長くなかったが、読者の人気もパッとしなかったので、延長や続編の理由もなかった。

これに対して寛は、芥川の「素戔嗚尊」の終わった直後くらいに朝刊のほうで始めたものが、半年間、百九十六回にわたり掲載されたのである。

堂々たる長編小説である。それだけ手にした原稿料も多かったわけだが、しかし実際にはもう完結前の時点でそんなもの関係なく、寛はさらに多額の金を手にしていた。

読者の人気が圧倒的だったからである。大阪、東京それぞれの新聞社へは激励の手紙が殺到した。主人公が今後どうなるのかという質問の手紙も多かったし、発行部数も双方のびた。これを新聞社から見れば、原稿料はおろか月々定額の報酬までも回収して余りあるほどの社会現象を巻き起こしたのである。

この長編小説は『真珠夫人』だった。挿画は鰭崎英朋(ひれざきえいほう)。あらすじは感傷的である。真珠のように美しい男爵令嬢・唐沢瑠璃子(からさわるりこ)には愛する男がいたけれども、父の仇敵(きゅうてき)というべき船成金・荘田(しょうだ)の卑劣な策略により、荘田の後妻になることに決まった。瑠璃子は荘田に体を許さず、それによって復讐を遂げようとする……。

人気の理由はいくつもあるが、おそらくそのうち最大のものは、主人公が女であることだった。

いや、それだけなら従前の新聞小説にもあった。徳冨蘆花『不如帰(ほととぎす)』の主人公は海軍少尉の妻であるし、菊池幽芳(きくちゆうほう)『己が罪』のそれは豪農の娘である。しかしながら彼女らはあくまでも男たちによる、または世間一般による抑圧と庇護を前提とした生きかたを強いられていた。これに対して『真珠夫人』の瑠璃子はむしろ抑圧など最初からこの世に存在しないかのように男を支配しようとし、運命に逆らおうとする。そうしてそのことにかなり成功する。

言動の自由の度がちがうのだ。寛としてはあの「無名作家の日記」のときに採用した、読者の意表をつく、常識をひっくり返すという戦法をここでも駆使したわけだけれども、実際の執筆では、あれよりも今回のほうがいろいろと処理がむつかしかった。

何しろ新聞小説である。読者の数が多すぎるし、検閲当局ににらまれる可能性も高い。小説そのものは社会的に健全でなければならない以上、瑠璃子はこの大正期の社会においてあらゆる女の武器を使いながら、しかも毒婦に見えてはならず、不品行にも無教養にも見えてはならない。それこそ真珠のようでありつづけなければならないのだ。

まったくわれながら矛盾した命題を自分に課してしまったものだが、しかしそこは自信があった。なぜなら寛は、ついこのあいだまで社会部記者だったからである。

好むと好まざるとにかかわらず、ほんものの華族の妻や、令嬢や、船成金や、画家や、政治家や、学者や、実業家と直接会って種取りをした。彼らの口調、ものの考えかた、ちょっとした仕草の特徴はすっかり頭に入っている。

ほかの書斎派の作家とは、どだい仕込みが違うのである。寛は自然に書くことができた。無理な戯画化や類型化をほどこさず、あたかも彼女らが、彼らが、ほんとうに眼前にあるかのように描写することができた。説明ではなく表現することができた。

実際、読者のなかには『真珠夫人』を現実の事件そのままのものと信じた者もいたほどで、しかしまあそれにしても寛自身これほど当たるとは思っていなかった。

毎日毎晩、書きがいがあった。社への手紙は日を追うごとに多くなったし、原稿料は着々と送られて来た。まだ連載中なのにもう単行本化の話が来たときはびっくりしたが、これも、

「いいでしょう」

即座に許可した。大正九年(一九二〇)十一月、『真珠夫人』前編刊行。後編は連載終了直後に刊行された。どちらも売れに売れて版元(新潮社)に多大な利益をもたらし、寛に印税をもたらした。

演劇界も目をつけた。まずは「新思潮」のころの旧作「父帰る」が新富座(しんとみざ)にかかると評判となり、それから『真珠夫人』が歌舞伎座で上演された。この上演もまた連載のいまだ終わらぬうちに脚色されたものだったが、やはり大あたりを取った。

講演の口も多かった。大阪の日本画家の結社にまねかれて中之島の中央公会堂で話をしたのも連載中の秋である。このときは芥川龍之介、久米正雄、宇野浩二(うのこうじ)、田中純(たなかじゅん)、四人の作家仲間が同行した。みんなで順番にやるのである。

開演直前、宇野浩二が、

「僕は出ないよ。控室で待ってる」

と言いだしたので、急遽、引率役である大阪出身の元雑誌社経営者・植村宗一(うえむらそういち)(のちの作家・直木三十五(なおきさんじゅうご))が演壇に立つというような事件もあったけれど、それはまた次の話でくわしく述べるとして、ここで寛の印象に残ったのは、むしろ終演後のほうだった。

終演後は主催者が場所を移して、堀江の茶屋で歓迎の宴をひらいたのである。雑談しながら刺身を食い、酒を飲んでいると、襖があいて、つぎつぎと芸者が入って来た。

みな、くちぐちに、

「菊池先生」

「どこにいやはります」

「菊池先生」

「菊池カン先生」

客のひとりが、

「あれだよ」

と教えると、みんな寛のまわりへ集まって、

「せんせ、せんせ」

「『真珠夫人』見ましたぁ」

「読みました、じゃないのかね」

「見ましたぁ、道頓堀(どうとんぼり)の浪花座(なにわざ)で」

「うちは二へんも」

「うちなんか、三べん」

「瑠璃子はん、これからどないなりますのん」

「それよりも美奈子はん。成金の娘の」

「せや、せや」

「ええ子やわあ」

同席の作家はおかまいなしの騒ぎようだった。なかには新聞で読んでいるのもいたが、それはそれで、

「せんせ、そんなにお酒を上がったら、あしたの話が書かれへん」

本気で心配した。どうやら朝刊の原稿はその日の朝に書くものと思っているらしかった。寛もだいぶん酔っ払っていて、

「そういうもんじゃない。原稿はあらかじめ何回ぶんもまとめて渡しておいて、記者が順々に載せるんだ。それでなきゃ印刷が間に合わんだろ」

「ああ、そうなの」

と安心顔で胸に手をあてたところへ、

「瑠璃子は来週の火曜日に死ぬよ」

「えっ!」

「はっはっは、嘘だ嘘だ。そんなことない、そんなことない」

「ひどい、せんせ」

「天下の菊池カン先生が、いけずやわあ」

さされた酒をつぎつぎと干しつつ、頭のかたすみで、

(カン、か)

寛は、その呼び名へ思いを馳せた。このごろはそう呼ばれることが、

(きゅうに、ふえたな)

寛の本名は、菊池寛(ひろし)である。筆名もおなじ漢字三文字。こっちとしては当然「ひろし」と読ませるつもりなのだが、未知の読者や作家や編集者はたいてい「カン」と読んでいるようだった。

藤原定家(さだいえ)を藤原テイカと読むとか、織田信長を織田シンチョウと読むとかの歴史趣味とは関係ないだろう。要するにどっちが正しいかわからないので、とりあえず音読みしているだけなのだ。音読みならば間違っていても恰好がつくし、本人の前でもまあ失礼にはあたらない。一種の応急措置というか、安全装置というか。

正直なところ、はじめは気になった。直接言って来る相手に対しては、

「ひろしです」

といちいち訂正したものだし、また大毎の担当記者には、

「これからは、名前に振り仮名をつけてくれ」

と頼もうかとも思ったことがある。だが結局、やめてしまった。定着の速度がおそろしく速かったこともあるけれど、要するに面倒くさくなったのである。書いたのが「ひろし」だろうが「カン」だろうが小説の中身は変わるまい。そんなわけでこの堀江の茶屋での宴会のときはもう、

「菊池カン先生」

などと呼ばれても、

「何だね」

表情も変えず返事している。頭のかたすみで思いを馳せもしたけれど、それも、

「ささ、せんせ、もう一杯」

とお銚子を出されると、酒の霧に消えてしまった。

そんなことより芸者である。寛はそのうちのひとり、丸顔の、まだこの商売に就いて日が浅いらしいのに目をつけて、

「何だね、お前、郷里(くに)はどこかね」

などと話しかけた。

彼女だけに話しかけた。ほかの妓(こ)を追い払うためでもあったけれど、顔が気に入ったのである。

自分と似ているからかもしれない。もっとも、芸者たちも、『真珠夫人』の作者のこんな庶民的行動がうれしかったのだろうか、ますます寛から離れることをしなかった。

その場は、寛のまわりだけ盛りあがった。話がなぜか一高のころのことになり、寛がふと思いついて、

「芥川」

声をかけた。

座が、静まった。

「おい、芥川。芥川……あれ」

芥川は、どこにもいなかった。そういえば少し前に席を立ったのを見た気がする。芸者のひとり、古株らしいのが、

「あら、いつのまに」

口もとに袖を添えて気にするそぶりを見せたのへ、寛は手をふってみせて、

「いいんだ。あいつは酒が飲めないんだ。いいからこっちへ酒をくれ。うん、お前がついでくれよ。それでだな、俺は一高のころ、何しろ寮には女っ気がなかったから……」

話をつづけた。昼間の講演料は百円だった。一流銀行の新入社員の月給の倍くらいである。

†

寛には注文が殺到した。寛はほとんどすべてを引き受けて、書きに書いた。

短編だろうが長編だろうが、小説だろうが随筆だろうが。書くものの性格にもよることだけれども、おおよそのところ、以前ほど推敲しなくなった。文中の語を「発案」にするか「着想」にするか「アイデア」にするか、文末の語を「だ」にするか「である」にするかなどという些細(ささい)なことを気にするくらいなら、その時間で次の一文をもっと有意義なものにするほうがいい、そんなふうに思ったのである。表現よりも内容を優先するというのは、或る意味、これも新聞記者の流儀かもしれなかった。

原稿料はいよいよ上がり、本にまとまれば印税が入った。上演されれば上演料が入り、講演に出れば講演料が入った。人からの贈りものも多かったため、中富坂町の家は手狭になった。

いや、これはもともと手狭だったのである。寛はすでに結婚していた。一階も二階もそれぞれ二間(ふたま)しかないところへ妻・包子(かねこ)と長女・瑠美子(るみこ)との三人で暮らしていたのだ。寛はまた引っ越しをした。引っ越し先は、おなじ小石川区の林町(はやしちょう)十九番地(こんにちの文京区千石あたり)だった。

人間の世とは、ふしぎなものである。家が大きくなると客がふえる。文士仲間。編集者。新聞記者。顔も知らない読者たち。新聞記者時代の取材相手……。

学生も来た。なかでも寛の印象に残ったのは川端康成(かわばたやすなり)という子だった。東京帝国大学の国文科に在籍していて、鶴のように体が細く、眼光が鋭く、しかし口をひらけば駘蕩(たいとう)たる大阪なまりで、

「菊池さん、この前の『新思潮』いかがでしたか」

などと聞いて来る。川端は石浜金作(いしはまきんさく)、今東光(こんとうこう)、酒井真人(さかいまひと)、鈴木彦次郎(すずきひこじろう)といったような仲間とともに同人誌「新思潮」(第六次)をやっていて、しばしば二階の和室をたまり場にしているのだ。

寛は、嘘がつけない。平然と、

「読んでないよ。昼まで『改造』の原稿にかかりっきりだったんだ」

すると今東光が、これは帝大生でもないのに帝大へもぐりこんで勝手に授業を受けているという一種の無頼漢であるだけに、香具師(やし)みたいな口ぶりで、

「いま読んでくださいよ、いま。俺のとこだけでいい」

「これから小説家協会の会合なんだ。また今度だ。腹がへったら親子丼でも何でも取るといい」

寛はそう言い残して、ろくに着がえもせず、逃げるようにして家を出てしまうのである。ごろごろと人力車にゆられながら、内心、

(悪いな)

と思うのはこんなときだった。

彼らは全員、ただ雑誌を出しているわけではない。かつての寛自身や芥川や久米正雄や成瀬正一などがそうだったように、出世の手段、文壇への足がかりとして出している。

あわよくば寛が読んで誰かへ紹介してくれたら。雑誌の誌面でほめてくれたら。そう期待しているのはまちがいなかった。しかし時間がない。寛はあまりにも忙しく、最近は、どうして一日は二十四時間しかないのかと天を恨むほどなのである。

(どうしようか)

数日後、寛はふいにその着想を得た。

(なんだ)

得てみれば、かんたんなことだった。要するに寛みずからが雑誌をつくればいいのだ。

寛がすべての金を出し、寛みずからが創刊の辞を記し、あとは彼らに自由に書かせて本屋で売る。さだめし文壇や雑誌社や新聞社は注目するだろう。寛はいちいち彼らの作品を読むことなく、しかし十把(じっぱ)ひとからげにして売りこんでやれる。

そう、かつて漱石は芥川へ手紙を書いて「鼻」を激賞した。その芥川は寛を大毎へ入れてくれた。それらをいずれも漁師の一本釣りとするならば、寛はいわば網漁(あみりょう)で行くのである。ごっそり捕らえて船へ上げる。その魚がうまいかまずいかは寛が決める必要はない。文壇諸氏や雑誌社や新聞社が決めればいいのである。

なかにはこんなもの食えんとばかり吐き出され、海へ投げ返されてしまう哀れな雑魚(ざこ)もあるだろうが、それは才能の問題である。または運の問題である。仕方のないことだ。そんな雑魚にもせめて寛から原稿料をやれば暮らしの足しにはなるだろう。寛としては最低限の保護者の義務は果たすことになるわけだ。

よし、そうしよう。思い立ったら行動した。寛はひとつ急ぎの原稿を仕上げてしまうと、人力車を田端まで飛ばし、芥川の家を訪ねて、

「芥川」

「何だい、あらたまって」

「巻頭に書いてくれ」

「巻頭に?」

芥川は目をぱちぱちさせて、

「何の雑誌の?」

「いや、これはすまん。順を追って話そう。じつは来年から雑誌をやろうと思って」

かくかくしかじかと構想を告げて、

「いちおう同人誌の形式は取るが、やるからには売りたい。売らなきゃ彼らのお披露目にならないしね」

「君が書けばいい」

「むろん書く。だが基本的には巻末に控えるほうがいいと思う。金主(きんしゅ)がしゃしゃり出るのは世間体が悪いし、だいいち僕じゃあ貫禄が足りないよ。どんな立派な座敷をしつらえても、やっぱり床柱(とこばしら)は君じゃなきゃ」

「君のほうが売れてる」

「君のほうが文壇受けがいい。芸術主義的な姿勢をくずしていないから」

「うーん」

芥川は、声に力がない。

顔色もよくない。頬骨の隈(くま)が異様に濃く、それでいて左右の目はちらちらと白くまたたいている。上下左右へおちつかず動いているせいである。

寛は、

(どうした)

気になったが、次の瞬間、

(嫌なのか)

頭が切り替わった。

つまり寛のために書きたくないのだ。理由はもちろん芥川自身の多忙にもあるのだろうが、それ以上に、おそらく評判を気に病んでいる。

巻頭であろうと何だろうと、そんな素人雑誌の目次にそれこそ川端某(なにがし)ほかの素人連中といっしょに名前が並んだら同列と見られるのではないか。芥川も落ちたものだと陰口をたたかれるのではないか。そんなふうに。

(ばかな)

寛に言わせれば、そんなのは思いすごしである。いくら何でも芥川龍之介の盛名(せいめい)がそれくらいで傷つくはずはないし、かりに陰口をたたかれたとしたら、放っておけばいいではないか。寛は身をのりだして、芥川の手を取って、

「なあ、たのむよ。たのむ。『文藝春秋』を助けてくれ」

「何だいその、ぶんげいしゅん……」

「雑誌の名前だ。決まってるだろ。なあ」

それから寛は、押し売りのようになった。何度もおなじ文句をくりかえした。芥川のような繊細な人間には結局これがいちばん効くのだ。芥川はいよいよ疲れたようになって、

「いや」

とか、

「まあ」

とか、曖昧な返事をしたあげく、

「わかったよ」

力なくうなずいた。

†

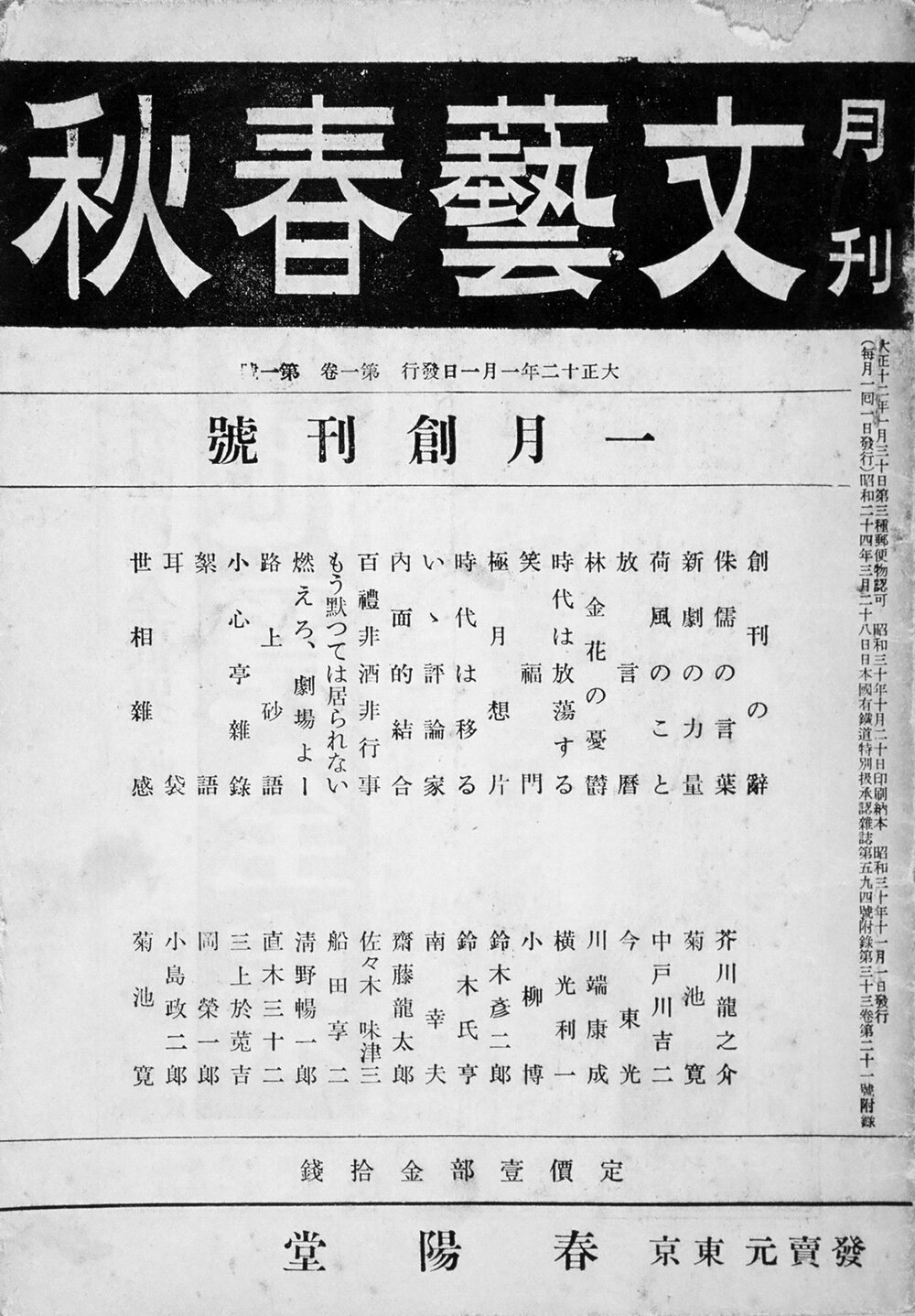

大正十二年(一九二三)一月、雑誌「文藝春秋」創刊。

創刊号は好評を博し、三千部が完売した。二号目からは表紙に「菊池寛編輯(へんしゅう)」の五字を大きく入れて、おおむね出すたびに部数がのびた。

芥川は、寛との約束を律儀に果たした。

雑誌巻頭のため毎月着々と原稿を寄せた。ただしそれは小説ではなかった。随筆集というか、アフォリズム集というか、創作格言集のようなものだった。