一二四一年四月、モンゴルのヨーロッパ遠征軍とポーランド・ドイツの騎士団が東欧のリグニツアで激突した、いわゆるワールシュタットの戦いでは、「犬のような小馬に跨がり、革衣(皮革鎧)をまとった」モンゴル人の軽々とした攻撃にヨーロッパ騎士団は大敗を喫したという。

日本型の甲冑は、夏の高温多湿、冬の乾燥、そして高低差の大きな地形に適応すべく、金属以外の有機物質を多用することにより発達してきた。中でも我々の祖先が重要視していたのは、その活動性である。

徳川家康はこう述べている。

「(我が四天王の内)井伊直政は豪傑で重量のある鎧をまとったが、合戦のたびに疵(きず)ついた。本多忠勝は力がさほどもないため軽い鎧をまとって多くの戦場に出たが、身にひとつの疵も負わない。これでわかるように、甲冑は働き易いものを選ぶべきで、飾りのある重いものは避けるべきである」(『明良洪範』巻十五)

こうした考えも長く命のやり取りをして来た、侍の合理主義の産物であろう。そんな家康だが、甲冑のデザインには気を遣った。若い頃は金陀美(きんだみ)に黒糸縅(おどし)という光り輝く具足をまとって、尾張大高城に兵糧を入れ、老いては大黒頭巾(だいこくずきん)の兜に金の歯朶(しだ)の前立を打った漆黒の鎧を好んで身につけている。

甲冑は、防禦の用具であると同時に、戦場での自己を表わす標識、ということを老獪なこの武将はよく理解していたのだろう。

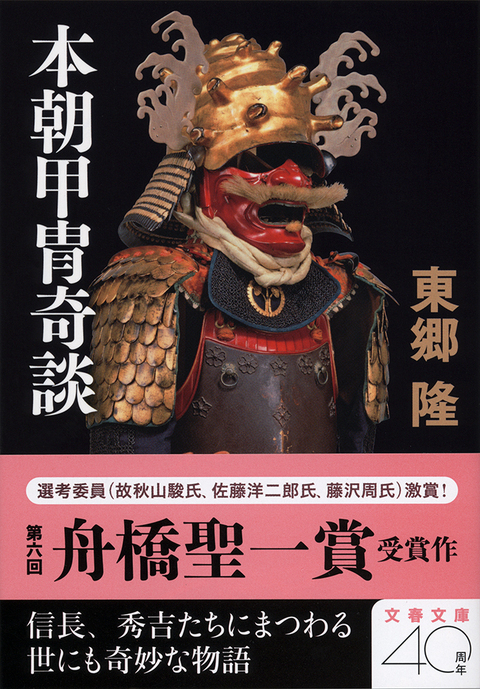

本書では、しかし、名のある武将ばかりではなく、雑兵に近い無名の人々も作品の中に取りあげてみた。ネットの、いわゆる歴史マニアの人々には、それが不快であったのか単行本で発表した頃は、ずいぶん批判もされた。が、批評家の方たちには、おおむね好評だったらしく、二〇一二年にはこの作品集で第六回舟橋聖一文学賞をいただいた。

授賞式は、近江彦根城内のホテルだった。偶然にもそこは、有名な井伊家の赤備(あかぞなえ/赤で統一した甲冑)で知られた土地であり、会場の入口にも中級武者の着用する地味な赤い甲冑が一領飾ってあった。

その兜や胴には痛々しいほどのいたみが残っていた。博物館や寺社に展示された名将の甲冑にはない無名人の凄みにも似たものを感じて、私はそのガラスケースの前でしばし立ち尽した。

平成二十六年 暮

(「あとがき」より)