ジャーナリスト魂、あるいはジャーナリスト根性などという語が、ときにジャーナリスト自身から聞かされる。権力に阿(おもね)ることなく、権力からの圧力にも屈せず、「報道の自由」を守ることに身を挺する、との意味が持たされているのであろう。言論に制限が加えられる時代がこないよう、我々は自覚していたいとの意味もあるのだろう。

こういうジャーナリスト(大体は新聞記者が多いのだが)とときに会話を交わしながら、私はこの意気込みを諒としつつ、そしてこういう自戒を意識していることに敬意を表する一方で、言論の自由を守ることがそれほど簡単でないことを私たちは歴史から学ばなければならないとも思う。もっともわかりやすい例えを持ちだすが、昭和一〇年代に真のジャーナリストは存在しえたのだろうか、との設問を用意してみればいい。

昭和一一年の二・二六事件以後、日本社会はより偏狭な民族主義に染まった国家へと変質していく。言論そのものが一定の枠内にとどまることを要求され、とくに昭和一二年七月の日中戦争以後は「聖戦完遂」が国策の共通語となり、新聞、雑誌はその方向での編集しか認められなくなった。加えて、本書でも半藤一利氏が指摘しているように、新聞は競って中国戦線に特派員を送り、戦勝の気運を盛り上げ、我が郷土部隊は「無敵」の部隊だなどと国民を煽(あお)る記事を掲載し続けた。

実際にそのような記事によって、新聞の売り上げは大幅に伸びたのである。

こういう時代にあって、ジャーナリストの役割はどのようなものなのだろうか。

大まかに言えば、記者個人がその良心に従って記事を書く時代たりえただろうか。自分は戦争そのものに反対である、日中戦争は日本の理不尽な要求から出発しているのであるから即時停戦しなければならない、との考えを持っている記者が、そのような思いで自由に記事を書けただろうか。あるいは組織体に属している記者ではなく、自由に発言、執筆のできる立場の評論家や作家が、ジャーナリストの目で自らの所信を自由に書くことができただろうか。

答えはいずれも「否」である。国家はそんなに甘くはない。

彼らに自由に執筆の場など与えられるわけがない。

こうした状況を分析していくとわかるが、ジャーナリスト個人がどれほど「表現の自由」を守るのだと叫んだとしても、まずその職が保障されるとは限らない。自らの信念を曲げなければ、その自由を失った社会では生きていけないのだ。だからジャーナリストは、自分の考えなど持つな、自分の考えは国家が要求している枠組みにあてはめて生きていけ、と的外れな教訓を説く論者も出てくる。

昭和一〇年代の年表を見ていけばわかることだが、日本社会はそれこそあっという間にファシズム体制に傾き、操作された言論によって世論が一元化され、皇紀二六〇〇年を祝い、敵国米英撃滅を声高に叫び、そして戦時体制に入っていった。その上で三年八カ月もの間、アメリカを中心とする連合国と戦い、軍事主導体制は崩壊していったのである。

この間、ジャーナリストは国家の宣伝要員であった。ジャーナリストなどと名乗るのはおこがましく、国家の戦争政策を進める重要な情報マンだったのである。このことを私たちは正確に押さえておかなければならないと思う。

昭和一〇年代にジャーナリストたりえたのは、日本社会でも桐生悠々(きりゅうゆうゆう)をはじめとして石橋湛山(たんざん)などほんの少数ではなかったか、と私は考えている。

本書の中ではその趣旨で、半藤氏と何度か桐生のことにはふれてきた。桐生の時代を見つめる目は、戦後になって図らずも諒解されて広く喧伝されるようになったので、よく知られるようになったのだが、昭和一〇年代には、『信濃毎日新聞』の論説委員の職(軍部批判が多く、在郷[ざいごう]軍人会などに終始嫌がらせを受けた)を離れ、名古屋に住み、個人誌『他山の石』を刊行して細々と生活を維持していた。特高(とっこう)警察は、その桐生の執筆活動に常に弾圧を続け、少部数の『他山の石』さえもしばしば発禁(はっきん)処分にして、ジャーナリストとしての活動を封じた。

桐生はどれほどの弾圧(それは経済的に苦しいだけでなく、桐生の子弟たちもまたそれぞれの教育の場で弾圧を受けることもあったようだが)を受けようとも屈しなかった。その意味では真のジャーナリストだったのである。

私はあえて、「この期間の日本に真のジャーナリストはごく少数しかいなかった」と分析するのだが、その折に、桐生悠々の存在を忘れてはいけないと思う。『他山の石』は、わずか四〇〇部程度の少部数のクオリティ雑誌であった。それに対して国家がどれほどの暴虐を加えて、この雑誌を弾圧したかを思えば、国家は、「社会的に筋の通った論」には異様なほど脅(おび)えることを知っておく必要もある。

桐生悠々は思想的に反軍部の論を主張したのではない。彼の立脚する立場は、明治天皇の発した「五箇条の御誓文」である。ここに大日本帝国の基本的理念が盛られているのであり、昭和初年代からの軍部は、この精神を踏みにじり、日本をとんでもない方向に導こうとしていると主張した。『他山の石』の表紙の裏面には、五箇条の御誓文を必ず掲げた。

「明治天皇は自由主義、民主主義者であらせられたのだ。五箇条の御誓文を拝読するとき、この思想はいづれの条項にも、脈々と躍動してゐる」

と書いて、軍部、とくに昭和陸軍を批判したのである。

桐生は昭和一五年頃から、体調が悪化していることに気づき、喉頭がんにより余命がいくばくもないことを知った。昭和一六年九月に『他山の石』の廃刊を決め、その最終号に「『他山の石』廃刊の辞」を書いている。わずか四〇〇字余の「辞」であったが、そこには次のような一節があった(本文でもその一部は紹介している)。

「超民族的超国家的に全人類の康福を祈願して筆を執り孤軍奮闘又悪戦苦闘を重ねつつ今日に到候(いたりそうろう)が最近に及び政府当局は本誌を国家総動員法の邪魔物として取扱ひ相成(あいな)るべくは本誌の廃刊を希望致居(いたしおり)候」

そして次のように続けてしめくくっている。

「時偶(ときたま)小生の痼疾(こしつ)咽喉カタル非常に悪化し流動物すら嚥下し能(あた)はざるやうに相成やがてこの世を去らねばならぬ危機に到達致居候故(ゆえ)小生は寧(むし)ろ喜んでこの超畜生道に堕落しつゝある地球の表面より消え失せることを歓迎致居候(いたしおりそうろう)も唯(ただ)小生が理想したる戦後の一大軍粛を見ることなくして早くもこの世を去ることは如何にも残念至極に御座(ござ)候」

あえて私が、昭和一〇年代のジャーナリストとして桐生悠々にこだわり続けるのは、その信念の強固なこと、その信念を崩さない一生を貫くこと、そこにこそ価値を見いだすからである。桐生はただ一人で闘ったのだが、こういう人物こそ、記者魂という表現で語り続けるべきだと、私は考えているのである。

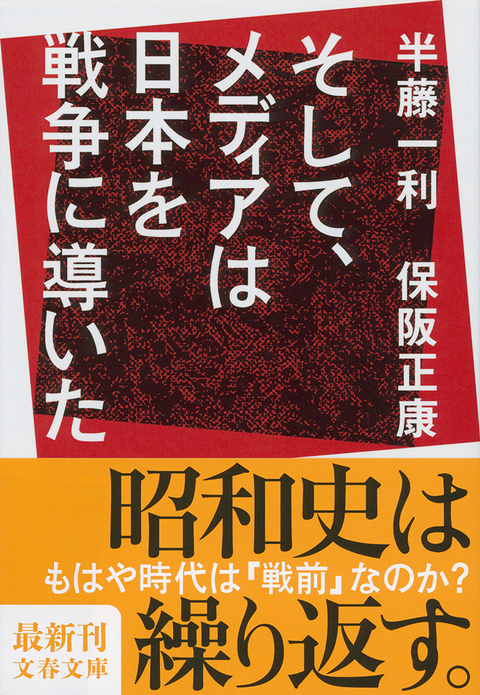

本書は、半藤一利氏と心おきなくジャーナリスト論を交わしたという意味では、私にとって心中の満足度は高い。言うまでもなく半藤氏は、戦後の雑誌の渦中にあって、言論の自由がどのような形で守られ、どのようにして真のジャーナリストが存立しうるのかを多くの例証を引きながら語っている。私自身も戦後社会のジャーナリズムの一角で、身を立ててきたが、そこではジャーナリストにはどのような気構えが必要とされるかを私なりの目で見つめてきた。

そういう思いをこの対談では語らせてもらったのだが、半藤氏もまた現在の若きジャーナリストたちに幾分の不満と、また大いなる期待をもっていることを知ることができた。その点で二人は少々愚痴っぽくなるところもあるのだが、共通の認識を持っていることをつけ加えておきたい。

その認識とは、ジャーナリストとは一個人がジャーナリストとしての矜持(きょうじ)を持ったり、誇りを持つだけでは不十分だということになる。むろんこのことは基本的な姿勢ともいえるのだが、それよりもまず現在の自分たちの身を置いている社会が、市民的権利を保障する空間であるか否かを常に感性に富んだ目で見ていなければいけないということだ。市民的権利になんらかの妨害工作を加えるような社会では、いずれ必ず歪みの伴った言論弾圧の動きがでてくる、と私は断言してはばからない。

この点は、半藤氏もまた同様であると私は考えている。

市民的権利に制限を加えるよう主張する政治家や政治的勢力は、必ず偏狭な国家主義、一面的な民族主義、口先だけの愛国主義を唱え続ける。そういう政治的目標を確立するには、なによりも市民的権利に制限を加えることのみがもっとも手短かに行われる手法だからである。

いまはそういう時代ではないか。改めて感覚をとぎすます必要があるのではないか。私はいまこそジャーナリストは、国家の宣伝要員に堕したあの時代の内実を検証した上で、自らの立ち場を確認すべきではないかと思う。

平成二五(二〇一三)年 九月