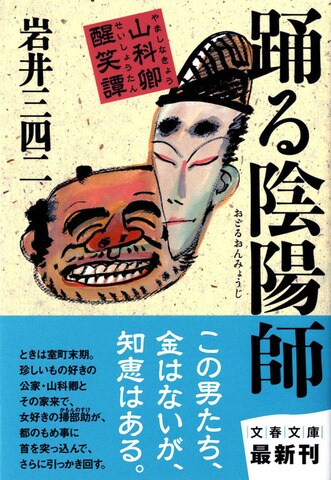

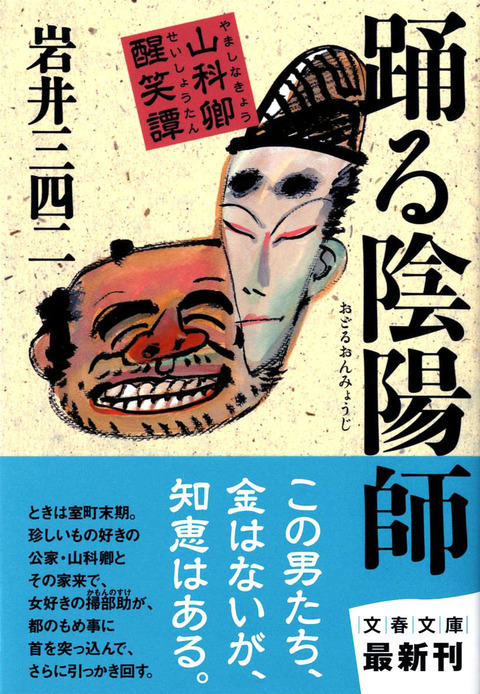

『踊る陰陽師』は、公家の山科言継(やましなときつぐ)とその青侍(あおざむらい・公家の家来)、大沢掃部助(かもんのすけ)がコンビを組み、戦国時代の京に生きる人々の、ささやかだけれど当人にとっては深刻な悩みを解決していくさまを――解決せずに混乱させただけという見方もできるが――描いた連作短編集である。

と要約して、なおかつ「山科卿醒笑譚(やましなきようせいしようたん)」というサブタイトルまでつけてしまうと、いかにも最初からこのふたりを主役に据えた物語を考え、計画的に書いていったように読めるのではないかと思う。何を隠そう、書いた当人の私もついさきほどまでそう錯覚していた。第一回目を書いたのが五年ほど前だから、前後の事情を忘れてしまっていたのである。

しかしよくよく思い出してみると、事実はそうではない。

言継と掃部助を初めて描いたのは、「関白を負かした女」という短編である。これ、今回の短編集には収録されていないけれど、琵琶湖畔に住んで京に店を持つ魚屋さんの視点で、当時の訴訟のようすを描いたものだった。短編の主人公は魚屋さん一家で、言継と掃部助は訴訟を取り次ぐだけの、さほど重要な役どころではなかった。しかも私にとって「オール讀物」初登場作品だったので、連作なんて話もなく、単発の短編として書いたものだった。

ところが掲載された結果、望外なことにつぎも書かせていただけることになった。そこで次作をどうしようかと考えたあげく、魚屋さんを主人公にしようと決めたのだった。琵琶湖畔に住んで京で魚を売る魚屋さんが、親子二代にわたって雄々しく戦国時代を生き抜き、魚を売りつづける、といった形で連作短編を書くつもりだったのである。

しかし編集者の方々といろいろ相談した結果、掃部助たちのほうがキャラクターとして面白いんじゃないの、ということになり、急転直下、魚屋さんではなくお公家さんを描くことになってしまった。思い返すと、ずいぶんあっさりとドラスティックな変更をしたものである。

こうして生き延びた言継と掃部助だが、書き手としては楽しい短編になった。なぜ楽しかったかというと、やはり戦国時代のお公家さんが狂言回しを演ずるという設定が大きいだろう。

戦国時代を舞台に小説を書いていると、しばしば、

――こんなシーン、前にも書いたな。

と既視感にとらわれて戸惑うことがある。