それは決してふざけて言ったのではなく、心の底から溢れ出た言葉だった。

「いいよ」と神谷さんは僕の言葉を簡単に受け入れ、丁度、酒を運んできた店員に「今、ここで師弟関係を結んだので証人になるように」と言い、「はい、はい」と適当に受け流されていた。初めての経験であるはずなのに、やり方を知っているように振る舞う神谷さんを頼もしく思った。この猥雑な風景を証人として、師弟関係の契(ちぎ)りが結ばれたのである。

「ただな、一つだけ条件がある」と神谷さんは何やら意味あり気に切り出した。

「なんですか」

「俺のことを忘れずに覚えといて欲しいねん」

「もう死ぬんですか?」

神谷さんは僕の質問には答えずに虚空を見つめている。何かを考えている間、たまに僕の声が聞こえなくなるようだった。

「お前大学出てないんやったら、記憶力も悪いやろうし、俺のことすぐに忘れるやろ。せやから、俺のことを近くで見てな、俺の言動を書き残して、俺の伝記を作って欲しいねん」

「伝記ですか?」

「そや、それが書けたら免許皆伝や」

伝記を作るとはどういうことだろう。先輩とのつき合い方とはそういうものなのだろうか。

僕の所属している事務所は小さな会社だった。僕が子供の頃からテレビに出ている有名な俳優が一人いて、あとは舞台を中心に活動している俳優が数人いるだけで、芸人は僕達だけだった。学生時代に素人の漫才大会に出場した時、人のよさそうなおじさんに声をかけられ、それが今の事務所の社長だった。一組だけだと優遇されると思っていたが、そもそも仕事の数が少なく、もっぱら地方営業と小さな小屋でのライブがほとんどだった。

ずっと、僕は先輩が欲しかった。様々な事務所の若手芸人が集(つど)うライブの楽屋などで、先輩と後輩という関係性を持つ芸人同士の楽しげな会話が羨ましかった。僕達には楽屋での居場所がなく、いつも廊下の隅や便所の前で目立たないように息を潜めていた。

店員がラストオーダーを告げに来ると、「お姉さん、すまんけど、後二杯ずつだけいい?」と神谷さんが言った。

「いいですよ、観光ですか?」と店員に質問された神谷さんが、背筋を伸ばして「土地の神です」と意味のわからないことを誇らしげに答えると、店員さんが声を出して笑った。

「お前は本を読むか?」

「あまり読まないです」

神谷さんは眼を見開き、そう答えた僕のTシャツのデザインを凝視してから、僕の顔に視線を移し、深く頷いて「読めよ」と言った。

花火大会が終わったのだろう、店の戸を開けて店内を覗く人が何人もいて、その度に店員が今日はもう閉めるのだと断った。

「こんな日なんて、何時(なんじ)までも開けといたら儲かんのにな」

神谷さんはそう言ったが、店の奥で人の出入りがあったのでおそらく地元の住人達による打ち上げ会場にでもなるのだろう。

「俺の伝記を書くには、文章を書けんとあかんから本は読んだ方がいいな」

神谷さんは本気で僕に伝記を書かせようと思っているのかもしれない。

僕は本を積極的に読む習慣がなかったが、無性に読みたくなった。神谷さんは早くも僕に対して強い影響力を持っていた。この人に褒められたい、この人には嫌われたくない、そう思わせる何かがあった。

冒頭部分を抜粋

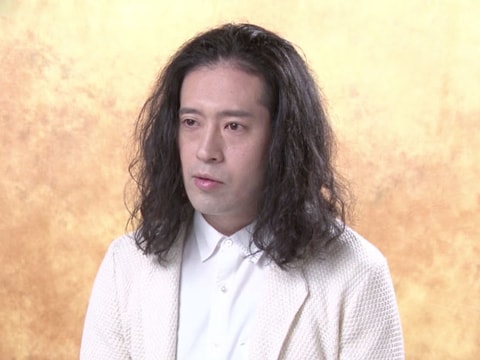

又吉直樹(またよしなおき)

1980年大阪府寝屋川市生まれ。よしもとクリエイティブ・エージェンシー所属のお笑い芸人。コンビ「ピース」として活動中。