ナンガ・パルバット(標高八千百二十六メートル)とは、現地パキスタンの言葉(ウルドゥー語)で裸の山を意味し、周囲に高峰がないことに由来する。世界最高峰・エベレストを頂点として、十四座ある八千メートル峰第九番目の山であり、十四座のほとんどを擁するヒマラヤ山脈から連なるカラコルム山脈の西端に位置する。独立峰なので風を直接受け、長い稜線や、標高差四千八百メートルのルパール壁など複数の厳しい岩壁が人をはばみ、初登頂後も長く冬季未踏の山として知られていた。それでも冬の、堂々たる壁をこれ見よがしにさらして白く輝く山容は、圧倒的な美しさで登山者の目を惹きつける。

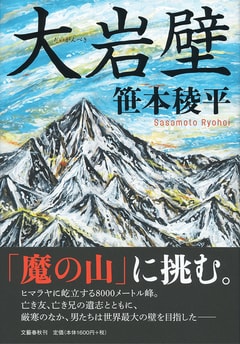

本作『大岩壁』は、ナンガ・パルバットに魅せられた登山家、立原祐二とその仲間を中心に物語が運ばれる。

五年前、木塚隆、倉本俊樹とともに登った冬季ナンガ・パルバット挑戦で敗退。立原、木塚のふたりは凍傷を負い生還するが、倉本は滑落し消息不明となる。滑り落ちた直後、生死のわからない倉本を思い立原は、ジョージ・マロリー(エベレスト初登頂の謎が語られる登山家)の言葉を借りて、「そこにエベレストが、ナンガ・パルバットがあるから登りたい、その頂に立ってみたい」、それだけなのだと、みずからに言い聞かせる。

失った仲間への思いと、し残したことを果たすため、再び挑む冬のナンガ・パルバットの岩壁。そこに突然参加を表明する俊樹の弟、倉本晴彦。事故当時、まだ高校生だった晴彦は、五年の間に人知れず力を蓄え、若きクライマーになっていた。

はじめて人がこの山に挑んでから、初登頂を果たすまでの間に多くの遭難者を出したことで、別名、「魔の山」「人食い山」とも呼ばれるナンガ・パルバット。初登頂後も六十数年の間に登頂者は三百人強にすぎない、なかなか登らせてくれない山である。それに比べエベレストは、同じ一九五三年のエドモンド・ヒラリー卿とテンジン・ノルゲイによる初登頂以来、登頂者数は通算して七千人を超える。近年では、年間千人を超える人がベースキャンプを訪れ、六百から八百もの人が登頂するという。一般的な注目度の差もあるが、それだけ難易度に違いがあると言える。といって、エベレストが簡単だというわけではない。八千メートルを超える場所は、人の生存を限りなく脅かす神々の領域である。

晴彦は、兄俊樹から託された山への思い、幼少期より持つ兄への畏敬の念を携えて、時に立原らに寄り添う相棒として、または、敵対する異能の持ち主として、エキセントリックに、ミステリアスに行動し、読者を引き込み翻弄していく。もうひとりの登場人物、吉村勝也は、立原とは山岳部時代からの仲間だが、いまは先鋭的な登山から距離を置き、現地でトレッキングのサポートを生業としている。山男はそれぞれに、紡いできた時間の折節に、その力や心に従って山と対峙する。

ただ未知の頂に立ってみたい。人は未知のものへの畏敬の念と憧憬の思いを持ち、登山家であれ、誰であれ、まだ見ぬ世界を見聞きし、そこに身を置き、深く知りたいと思うものだ。その欲求は人間の本能ともいえる自然なものである。

とは言え、おそらく、穏やかに市民生活を送る人の多くは、なぜそんなところに行くのだろうと思うだろう。登山とは危険なもの、苦しいもの、そんなところに行く人の気が知れないという感想は、多くの人の共有するものだろう。辛いのに、危険なのに、どうして……。しかし、登ってみるとそういうものでもなかった。

四十歳の頃、父が入院した病院の医師との縁で、偶然のように登った山。その初登山は、まるで神が仕組んだシナリオかと思うように楽しかった。自分にはないと思っていた能力を再認識させてもらい、インドア派がアウトドア派に大変身した。

「山が趣味」というと、「登山ですか? それとも、トレッキング程度ですか?」とよく聞かれる。登山は普通の人はやらないが、トレッキングならまあ誰でもできると思っての質問だろう。きつい順に、登山、トレッキング、ハイキング、ウォーキング、散歩と並べられているように思われるが、本来並べるものでもなく、トレッキング、ハイキングは時として、または国によっては同列であり、同義である。登山もトレッキングの上にあるわけでもない。トレッキングでも数千メートルの標高を超えることもあれば、険しい場所を乗り越えなければならないこともあり、登山がトレッキングに含まれる場合もある。となるとハイキングもピクニックのような軽いイメージではない。近年、登山のスタイルはどんどん多様化され、オリンピック競技になったスポーツクライミングと山岳登攀は、手足をフルに使って登る行為は似ているけれど、純粋にスポーツとしてみるか、山頂を目指す、岩を登る、など、目的のための手段として考えるかにより、かなり趣の違うものだ。

山の印象として、高ければ難しく、危険でもあり、低ければたやすく登れ、危険ではない、と思われているようだが、それも正確ではない。高くても登りやすい山もあれば、低くても素人を遠ざける山もある。まして、ルートや登り方によっても難易度は変わるので一概には言えない。富士山は日本一高いが、極端に言えば、登ろうと思ってきちんと準備をすれば、たいていの人が登れる山だ。だから夏のシーズンには大渋滞となる。低いからといって、安全とは言い切れない。ミシュランガイドにも記され有名な高尾山は六百メートルに満たない。でも、険しくないからこそ道迷いして行方不明となることもあり、低山でも時に遭難のニュースを耳にする。ロッククライミングの聖地谷川岳は、標高千九百七十七メートルだがひとつの山での遭難者が八百名を超え、その数の多さで世界にも知られる。

ナンガ・パルバットは、世界最高峰のエベレストより七百メートルほど低いが、難易度では八千メートル峰の中でもアンナプルナ、K2などと二番、三番を争う。登頂待ちが続くといわれるオンシーズンのエベレストとは比べられないほどに、選ばれた登山家、クライマーの舞台となる。

「登山家」と呼ばれる人にも様々なスタイルがあり、登山家、アルピニスト、クライマーなど、好むスタイルが違う位で、明確な差はなく、どちらが上とか下というものでもない。山への向き合い方の違いとでも言おうか、いずれにしても一言ではくくれない。技術や能力や方法論の違いはあっても、山への熱い思いは、それぞれの登山家も、一般登山者もさして違いはないはずだ。

著者は、本文中いく度となく、実在した登山家に触れている。中でもイタリアの登山家、ラインホルト・メスナーは、ナンガ・パルバットを語るに欠かせない人である。魔の山に魅せられ、弟ギュンターを亡くしてからも優に十回はこの山に向かい、ルパール壁初登攀、単独初登頂などを果たす。山に登り、極地を探検し、著書や映像など多くの作品を残す多才な人であり、世界ではじめて八千メートル峰全十四座の無酸素登頂を成し遂げた登山家として知られる。一度だけ対面する機会を得たが、髭面の強面で大きな体格の人で、その立ちのぼる存在感に圧倒された。と同時に、とても知的な人と見受けられた。

一九五三年、ナンガ・パルバット初登頂を果たしたヘルマン・ブールと、一九七〇年、ルパール壁初登攀を果たしたメスナー兄弟にはともに隊長の指示にそむいて登頂したという共通点がある。そしてこのふたつのパーティーを指揮した遠征隊長ヘルリヒコッファーは、一九三四年頂上に向かうが下山中に命を落としたヴィリー・メルクルの弟で、メスナーとも浅からぬ因縁を持つ。

著者は、黎明期に歴史を刻んだヴィリー・メルクル、メルクルの弟ヘルリヒコッファーや、ラインホルト・メスナー、ギュンター・メスナー兄弟の、兄弟だからこその情や葛藤に着想を得て晴彦像を構築したのではないか。先人たちの果たせなかった思い、からみ合う怨念にも似た心情を、倉本俊樹の年の離れた弟である晴彦にオマージュとして託したと思えてならない。

吉村勝也のサポートを受け、倉本の弔い合戦として、ルパール壁冬季初登攀を目ざす三人、立原、木塚、晴彦。可能な限りその高みに向かって必死に食らいつくが、自然は常に受け入れてくれるわけではない。

冬季の大岩壁登攀は、過酷な気象と闘い、岩をよじり、氷にしがみつき、ヒリヒリと張り詰めた感情で、神々の住む頂に向かって読者を一気に引っ張りあげていく。晴彦は、生き生きと、時に人なつこい面も見せながら、また時に冷徹な顔をのぞかせ、とがった個性を発揮していく。彼もまた山に魅せられ、兄の思いも背負って、ひたすら頂上に向かう。最近では、あえて危険な場所に身を置く人を、自己責任、売名行為と否定的に語る風潮があるが、未知の世界を見たい、知りたいという本能は、人類が進化し、生き抜き、それがやがて未来を切り開いていくための原動力となるものと信じたい。

立原は、木塚は、そして若き晴彦の運命は……。冬季初登頂は果たされたのか。その答えはそっと読者に委ねられる。