6人の戦国武将を描く短篇集『海の十字架』を上梓した安部龍太郎氏。

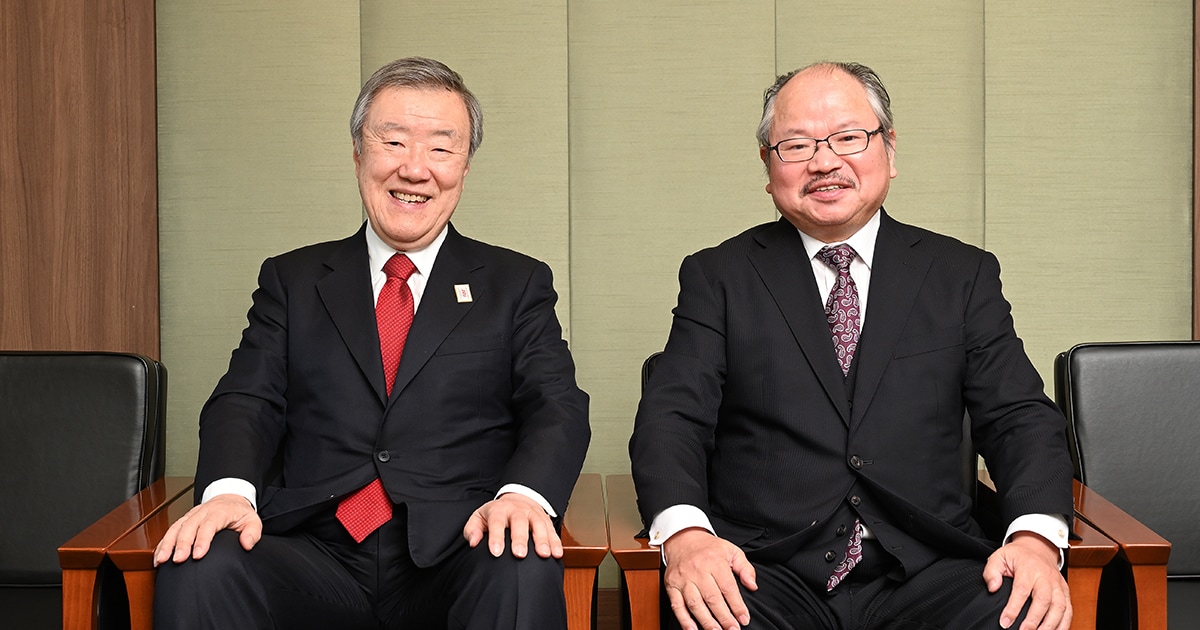

常々、戦国時代は世界との関係で見なければならないと語る安部氏と、世界史についての著書で数々のベストセラーを出してきた出口治明氏との初対談が実現!

出口 新しい短篇集『海の十字架』には6人の武将が描かれていますが、ここには、交易や宗教を意識した大名を選ばれていますよね。

安部 そうなんです。私は常々、日本の戦国史観はおかしいと感じていて、というのも、国内の戦国史観だけでは説明しきれないことが多すぎるんです。特に、世界との関係、それから交易という視点が決定的に欠けていると感じます。

出口 いやあ、仰る通りですね。僕は、日本史は世界史との関係で見なければ意味がないと思っているのですが、そういう意味でも、この作品はとても面白かったです。交易の要となり、情報が集まるところが海ですよね。世界との交易と、キリスト教。戦国時代を揺り動かしたこの二つが、『海の十字架』というタイトルにも象徴されていると感じました。

安部 戦国時代の頃、世界は大航海時代を迎えていて、日本人が初めて西洋文明に出会い、対応を迫られた時代です。私は、そのことを、これまでもいろんな小説で書いてきたのですが、これまで主に長篇だったので、今回は短篇集で描きました。この『海の十字架』では、各地域で生きた人たちがそういう時代の変化をどのように受け止め、乗り切ろうとしたのか、そこを描きたかったんです。

出口 日本各地で、同時代的に何が起こったか。その面白さですね。

安部 そうなんです。日本史の先生方は、どうして世界との繋がりをもっと重視した発想をしないのでしょう。

出口 おそらく、日本語の文献だけを読んで、世界との関係を見ないのでしょうね。

安部 学校で、日本史と世界史を分けて教えている弊害もすごく大きいと思います。

もう一つは、未だに江戸時代の戦国史観にとらわれていることです。徳川幕府は鎖国をして、農本主義体制と地方分権体制をとり、商業流通を極力排除したので、その視点で戦国時代を見ると、商業流通やキリスト教という視点が抜け落ちてしまうんです。それに儒教史観なので、「戦に勝ったのは、その武将に人徳があったから」と考える。もちろん、司令官の有能さは重要ですが、技術力や経済力がなければ戦争には勝てません。

日本に「シルバーラッシュ」が到来

出口 本書は、交易の中でも特に「銀」と「鉄砲」、それと「キリスト教」がキーワードになっていますね。今日は、これらについて、安部さんに一つずつお訊ねしたいと思っています。まず、安部さんが「銀」に着目されたきっかけは何だったのですか。

安部 長い間、上杉謙信の財源は何だろうと考えていたんです。当時はまだ越後は米どころではなく、考えられるのは、衣服の原料になる青苧(あおそ)の栽培と、直江津港の津料や関銭です。でも、それだけではあれほど鮮やかなことはできない。

出口 上杉謙信は関東に12回も出兵していますが、そのうち8回は冬なんです。つまり、雪深い越後から、雪の少ない関東へ行ってそこでご飯を食べ、春になったら戻ってきていたんだと思います。

安部 言ってみたら、農民兵の出稼ぎですね。でも、そんなことでは大した財源にはならない。それである時、佐渡島のことを調べていたら、鶴子銀山がちょうど謙信の頃に開発されている。それで、鶴子銀山に取材に行ってみると、採掘の人夫たちを石見銀山から連れて来ていることがわかったんです。石見と佐渡はこんなに近かったのかと思いました。

出口 技術が伝わり、広がっていくわけですね。

安部 石見銀山を開発したのは博多の貿易商・神屋寿禎です。ですから、上杉謙信は、石見銀山を通じて神屋寿禎と繋がり、火縄銃も手に入れたんだと、佐渡に行ってよくわかった。その発見が、「景虎、佐渡へ」という一篇に繋がりました。

この神屋寿禎は、朝鮮から灰吹法という新しい精錬技術を導入します。灰吹法は精錬の効率がよく銀の純度が高くなりますが、大量の鉛が必要となる。ところが、日本は鉛の生産量が少なくて、最近の研究によると、ほぼ4分の3を輸入に頼っていたようです。そうすると、鉛を輸入して銀を売るという交易ができるわけですが、その運送を担ったのが、「乱世の海峡」で描いた宗像氏貞の、宗像水軍です。実は、宗像大社の神宝館には鉄のインゴットが納められているんです。かつて、沖ノ島に鉄が奉納されていたんですね。鉄は古墳時代くらいまでは朝鮮半島から輸入していたんですが、おそらく、その輸入を担っていたのが宗像水軍だったのだろうと思います。

出口 つまりそれくらい、宗像水軍と東アジア交易というのは密接に結びついていたわけですね。

安部 ええ。そして、石見で産出した銀は博多に運ばれ、そこから明や東南アジアへ流れていき、代わりに輸入品が入ってくる。この“シルバーラッシュ”が日本の経済構造を変えたのだと思います。

出口 あの頃の日本は、全世界の銀の3分の1を産出していたという説もあります。これはちょっとオーバーだとは思いますが、それほど銀があったら、世界中の人が群がってくるのは当然です。

安部 その交易を担っていたのが、王直など、明国の海商ですよね。王直のことを「後期倭寇」などと言いますが、あれはまさに海商です。

出口 僕は、後期倭寇のことを「海民の共和国」と呼んでいるんです。前期倭寇は日本や朝鮮の海賊の集合体ですが、後期倭寇はその性格が全く違います。明という退嬰的な政権が海禁(鎖国)をしたので、それまで海で生きていた人々が陸に上がるかどうか、選択を迫られた。しかし、それまで船に乗って自由に行き来をしてきた人がいまさら百姓や軍人になるのは嫌だ、と、朝鮮や日本の海民と一緒になって共和国を作ったのが後期倭寇なんです。

安部 エーゲ海国家ならぬ、東シナ海国家ですね。そして、その頃マカオまで進出していたポルトガルは、日本に銀があるという情報を仕入れていて、この「海の共和国」を乗っ取ろうと戦略を立てる。明が、「今まで非合法だったけど、お前には貿易の許可を与えるから帰ってこい」と、王直を呼び戻すんです。

出口 そして殺しちゃうんですよね。

安部 そう。あれは、ポルトガルの仕業だと思います。なぜかというと、王直が明国に戻るとき、大友宗麟の船で戻っているんですが、その頃、大友宗麟はイエズス会と密接に関わっていましたから。

出口 一方で大友宗麟は、海の共和国の一味でもあったわけですよね。彼は、後期倭寇の日本の受け皿の一人ですから。ただ、当時のポルトガルの国力を考えると、倭寇のネットワークを乗っ取るだけの力はなかったのではないかという説もあります。むしろ、ただ乗りしたほうがコストが安いので、乗っ取る意思はなかったのではないか、と。

それまでの日本は、世界中が欲しがるものが何もなかった。でも、銀が出るとわかって、世界中の人がワッとやって来た。それがこの時期だったのですね。徳川政権が鎖国できたのは、銀を掘り尽くしていたからだと思います。

安部 ああ、なるほど。だから、海外の国々もある程度、放っておいてくれたわけですね。

この対談の続きは、オール讀物2020年5月号(4月22日売)に掲載予定です。

安部龍太郎(あべ・りゅうたろう)

1955年、福岡県生まれ。図書館司書を経て、90年『血の日本史』で単行本デビュー。2005年『天馬、翔ける』で中山義秀文学賞、13年『等伯』で直木賞受賞。最新刊に、『海の十字架』。

出口治明(でぐち・はるあき)

1948年、三重県生まれ。立命館アジア太平洋大学(APU)学長、ライフネット生命保険株式会社創業者。