一九四二(昭和一七)年七月一一日の朝四時二〇分、一人の男が札幌の街に姿を現した。紺絣に焦茶の袴という出で立ちのその男は、道ばたのゴミ箱から菜っ葉の切れ端をつまみ出し、傍らの男に「この葉は食えないのか」と訊ねた。

男は内閣総理大臣にして陸軍大臣の東條英機。このとき五七歳。傍らの男は警備の私服警官である。東條は民家の薪をつみ重ねた物置をのぞき「この切口から見ると下の方は去年の残りだ、去年のが残っているのを見れば焚きつけには不自由しないようだ」と、下情通ぶりを見せた。この“視察”の様子は同行した新聞記者によって、翌日の新聞に掲載された(「去年の薪に民を知る 東條さん札幌で“暁の裏口視察”」『読売新聞』七月一二日夕刊)。

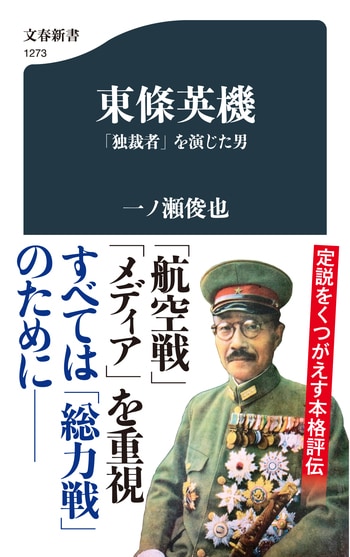

東條英機は太平洋戦争開戦時の首相・陸相であり、後に参謀総長まで兼任するなど、昭和日本における代表的な戦争指導者である。A級戦犯として処刑された人物であり、今日でも厳しい批判の対象とされている。そのさい、ゴミ箱視察が人気取りの証拠として槍玉に挙がることも多い。だが、この本では、東條がなぜそんなことをしたのか、という点にこだわってみたい。結論めいたことをいえば、それは東條なりの“政治”であり“戦争指導”だった。なぜゴミ箱のぞきが戦時下日本では一つの“政治”たりえたのか。この点は、東條の人生を追っていくことではっきりするはずだ。

戦争指導者としての東條については、これまでにも多くの著作が書かれてきた。戸部良一は、東條が戦争における戦略的ビジョンを完全に欠いていたなどの重要な指摘を行っているが、政治家としての東條分析の性格が強い(戸部「戦争指導者としての東條英機」)。そのため、東條が有していたもう一つの面、すなわちプロの軍人として抱いていた軍備観や総力戦観、その諸政策への反映という視点からの分析は薄いように思われる。