2015年の冬に、直木三十五賞を受賞した。決定後に記者会見があるのだが、最後の質問で、報知新聞の記者の方が、「プロレスがお好きとうかがったのですが改めて魅力を」、そう質問してくださった。そこで私は、「プロレスについて私ごときが語れないというのがまず第一にありますが」と、前置きした。ほとんど反射神経で出た言葉だった。

プロレスについて、私ごときが語れない。

大好きないとこの影響でプロレスを見始めた。当時、4歳か5歳だったと思う。

いとこが見ていたのは金曜夜8時、ゴールデンタイムの新日本プロレスで、当時はタイガーマスクがスーパースターだった(もちろんアントニオ猪木も)。他にも長州力、藤波辰爾、悪役として登場する外国人レスラー、とにかく輝ける選手たちが画面を彩っていた。

自ら試合に足を運ぶようになったのは十代の終わりで、闘魂三銃士と呼ばれた三選手、武藤敬司、蝶野正洋、橋本真也がスターだった。プロレスはすでにゴールデンタイムから深夜帯への放送へ移行しており、友人でもプロレスを観ているのは、わずかだった。それでも1月4日に行われる東京ドーム興行は一大イベントだったし(東京ドームと後楽園は、当時大阪在住だった私の憧れだった)、会場に行けばプロレスファンたちの熱気も大いに感じることが出来た。

だが、その後プロレスは低迷し続ける。そのことは本書に詳しいのでここでは割愛するが、私自身、その低迷を後押ししていた悪しきファンだった。会場に足を運ばなくなり、雑誌を買わなくなり、テレビ放送も見なくなった。そうなると選手の動向を追えなくなり、益々足が遠のいた。

罪悪感、と言えば大袈裟かもしれない。でも、低迷していた時代もずっとプロレスを応援していたファンのことを、そしてもちろん選手のことを思うと、「プロレスについて、私ごときが語れない」と思うその気持ちには重力がかかった。

でも、同時に、その気持ちにはもう一つの、すごくシンプルな理由があった。私はプロレスファンが怖かった。いや、正確に言うと、怖いプロレスファンが怖かった。

十代、そして二十代の初めの頃は、会場に足を運んでも、女性客の姿はまばらだった。目につくのは「古参のプロレスファン」、といった感じの中年男性や、誰よりもプロレスに詳しい、という自負がありありと出ているいわゆる「プロレスオタク」の男性たちばかりだった。会場以外でも、プロレスファンと告げようものなら、「●年の●●体育館のあの一戦は見たのか?」に始まり、私のプロレスの知識をあれこれ試され、知らなければガッカリされ、最終的に「お前は本物のプロレスファンではない」と認定される。

それでも好きなことには変わりがないので、作家になってからもインタビューでプロレスの話をしたり、プロレスラーを小説に登場させたりしたのだが、それに対して「その程度の知識でプロレスを語らないほうがいい」とアドバイスをくれた先輩もいたし、「外野が書くプロレス小説のレスラーって、まずリングネームがダサいんですよね」、そうプロレス雑誌の編集者の方に言われたこともある。

そして、そういう熱烈な「怖いファン」たちの中に、「プロレスは終わる」と言う人がいたのも事実だ。彼らは昭和のプロレスラーをこそ本物だと思っていたし、そこに必ず付随して語られる言葉が、本書にも書かれてある「ストロングスタイル」だった。

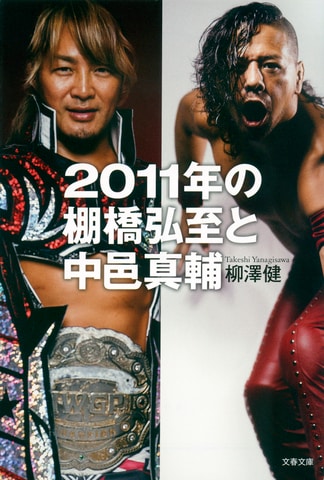

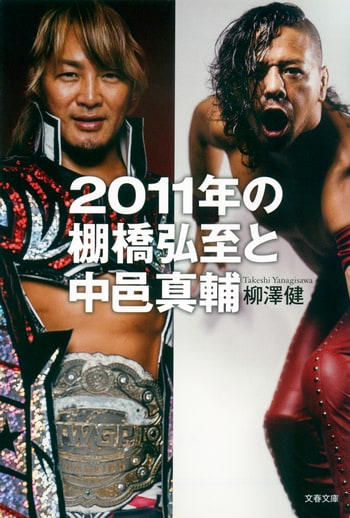

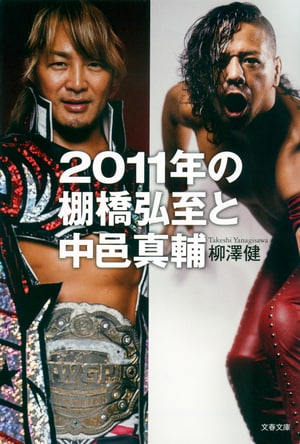

そんな状況でデビューしたのが、棚橋弘至と中邑真輔だ。

正直に書くが、例えば当時の私自身も、棚橋選手のことを「チャラい人が現れた」と思っていた。昭和のプロレスの幻影に、私自身も囚われていた。かつての哲学は、その怖さの分だけ「正しい」と考えていたのだ。

本書はこの「正しさ」の呪いを払拭し、新しい価値観をもたらすことに命を賭けた二人のレスラーの物語である。

『ストロングスタイルは前世紀の遺物であり、21世紀の新日本プロレスは、観客が楽しい記憶を持って帰れるハッピーエンドのプロレスを提供するべきだ。

棚橋はそう考えていた。

創業者の思想を完全否定して、まったく新しい思想を提唱する。

棚橋弘至は思想家であり、革命家であり、煽動者であり、それゆえに孤独だった。』

『自分はIWGPヘビー級のベルトを巻いて、新日本プロレスの社風であるストロングスタイルを守っていかないといけない、という呪縛がこの時に解けた。誰かに解いてもらったわけではなく、自分自身で解くことができたんです。』

若きスターたちは、最初から輝いていたわけではない。それどころか、ほとんど暗黒からのスタートだったと言っていいだろう。プロレスの低迷を知っていたはずの私ですら、その苦悩は想像を絶するものだった。さらに注目すべきは、彼らはただの破壊者ではなく、彼ら自身、この「正しさ」と共に育ってきた世代であるということだ。つまり彼らは、自分の愛したものを越えなければいけなかったのだ。

『本来、僕の好みはねちっこいグラウンドレスリング。藤波さんのようにクラシカルな技を使う、玄人好みの渋いレスラーになりたかった。(中略)

僕は、地味で渋いグラウンドレスリングを涙ながらに切り捨て、キャッチーで盛り上がり重視、わかりやすさ重視のレスラーにならざるを得なかった。苦渋の決断でした。』

『当時の僕は、新日本プロレスの伝統を守りたい、ストロングスタイルのプロレス、強さと闘魂を前面に押し出したプロレスをやらないといけないと思っていた。新日本プロレスを守っていくのは僕だという責任感があった。その一方で、僕の試合への評価はずっと低かったし、周囲からの風当たりも相変わらず強かったんです。』

著者はそれを、硬質な筆致で書いている。豊富な知識と膨大な取材量に裏打ちされた真実、そしてそれをできうる限り平等に書こうとする姿勢は、とても誠実で信頼できる。ともすればこういったノンフィクションは、やはり「怖さ」を伴った記述になる可能性もあるだろう。でも、著者のプロフェッショナリズムは、それを許さない。そしてそのプロフェッショナリズムはそのまま、「プロレスとは何か」「レスラーとは何か」という探求へと繋がってゆく。

『プロレスは不思議なジャンルだ。

(中略)いくら強くても、たとえIWGPヘビー級のチャンピオンベルトを巻いてさえ、ファンに支持されなければ何の価値もない。

プロレスとは、観客のために存在するものだからだ。』

プロレスについて真摯に考え続けるのは、著者だけではない。棚橋弘至も中邑真輔も、自分にとって「プロレスとは何か」「レスラーとはどうあるべきか」を、何度も言葉にしている。

『僕はプロレスを“競技”と呼んでいます。まさに技を競いあっているからです。でも、それ以上に僕たちは人間を競いあっている。人間の優劣が、わずか10分、15分で決められてしまう。決めるのはお客さんです。』

『戦うことによって感情を表現し、メッセージを伝える。プロレスラーという職業は、一見、シンプルな構造に見えて、実は自分の生き様が反映される複雑な創作活動です。難解だけれど、究極の表現、芸術なんじゃないかと僕は思っています。』

自分たちの仕事それ自体の定義について、ここまで思考を求められるジャンルが、他にあるだろうか。そしてもちろん、その思考は著者や選手だけのものではない。私たちファンのものでもある。

棚橋弘至と中邑真輔。二人の功績はこの文字数では書ききれないが、最大の功績の一つに、「プロレスを、私ごときが語れない」という気持ちを、払拭してくれたことにあったのではなかったか。閉塞的であった世界に穴を開け、そこから命がけでこちらに光を届けてくれたのではなかったか。彼らは私たちに、「あなただけのプロレス」を、手渡してくれたのではなかったか。

プロレスは、私たちのものなのだ。

だからこそ、熱いファンが存在するのだ。それぞれの「プロレス」があるから、私たちは語ることを止められない。

低迷を乗り越えた新日本プロレスの会場に足を運んだ私は、いつも大勢のファンに圧倒されてきた。女性も、子供も、外国の方もいた。皆が「それぞれのプロレス」を持ってきていた。それを大切にあたため、愛し、信じていた。そして棚橋弘至と中邑真輔は、自らの肉体を賭して、「それぞれのプロレス」を、全身全霊で肯定してくれた。彼らがその肯定をサボったことは、一度もなかった。

こんなにひらかれ、こんなに人を魅了し、こんなに勇気を与えてくれるエンターテイメントを、私は他に知らない。

私が勝手に恐れていた「怖いファン」などいない。彼らは「彼らのプロレス」について、愛をもって語ってくれていただけなのだ。そこには「怖さ」など、存在する余地はなかったはずなのだ。

そのことに気づくまでに、こんなに時間がかかった。棚橋弘至と中邑真輔がこの世界に現れていなければ、私だけではなく、皆が、自分の、自分自身の愛するプロレスを手放すところだった。

だから私は、記者会見で思わず前置きをしてしまった、あの時の私に言いたい。

あなたには「あなたのプロレス」があるじゃないか。

それを心から愛し、信じて、誠実に語り始めればいいじゃないか。

「私の大好きなプロレスについて語らせてください。」

私たちには、棚橋弘至と中邑真輔がいるじゃないか。