二十九歳で文學界新人賞、三十七歳で芥川賞。

想いを小説に仕立て、わずかな読者の共感を得て、その時点での他者の他者としてのおのれを肯定する。そうやって一歩ずつ進む。こういう作業が不可欠でしたから、臨床の医者をやりながら小説を書くことはそれほど苦痛ではありませんでした。しかし、芥川賞以降はプロの作家として締め切りのある注文が増えました。まあ、これまでもなんとかこなせてきたのだから、とたかをくくって二足のわらじをはいていたら、編み目はすでにすっかり擦り切れ、ばらけていたのでした。

三十八歳の秋にパニック障害、その後うつ病。

書くことも読むこともままならなくなり、自死をうながす身の内の不気味な力を抑え込むのに懸命でした。息子たちに父親の自死を体験させたくない。そんな一本の糸にすがってなんとか死なないでいて、多発性脳梗塞で寝たきりだった父の村の公民館での葬式で寒風に吹きさらされながら会葬者に向けて喪主の挨拶をおこなったあたりからいくらか元気になり、五十歳の誕生日に登山靴を買い、六十歳からは病院の役職を引き受け、六十五歳で定年退職し、いまは週四日の非常勤医となっています。

気がつけば、書かなければ生きていけない時期はとうに過ぎていました。

あなたは医者で食べていけますからね、と五十代で亡くなった女性編集者に言われ続けましたが、まさにそのとおりなので返すことばがありませんでした。飼い猫のトラが死んだとき彼女からもらった香典で植えたハナミズキは二階のベランダに届く高さになり、毎年純白の花を咲かせています。

新人賞を受賞したころ、病院に入院していた深沢七郎さんが、作家でなんか食えませんから医者はやめないで、と忠告してくれました。

芥川賞受賞後の対談で、医者と作家のどちらをとるかの選択を迫られたら迷わず医者をとります、と話すと、相手の加賀乙彦さんが、作家はそんなに甘いものではないはずです、と強い口調で諭してくれました。

新聞の文芸時評で山崎正和さんが、作品に描かれる平穏な日常は実は危うい感情の宙づりの結果なのだが、この未決状態が感情の独善を防いでいる、と、こちらが表現できないでいた想いをきちんと解釈してくれました。

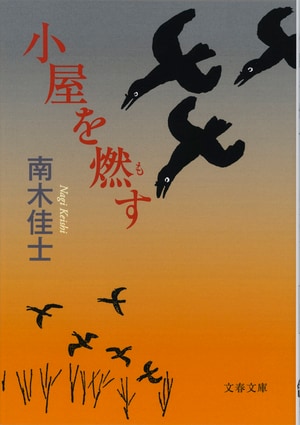

生きるために書いてきて、そろそろ生ききり、書ききったかなと思っていたら、数年前、幹事学年とのことで高校の同窓会でのスピーチを頼まれました。四十年近く交わりを絶ってきた仲間への義理立ては不要だと感じましたが、ふと、こういう場に出るのはこれが最初で最後かな、との想いがよぎりました。ならば現役の作家として受けねばならず、いま小説を書いていない者は作家ではないので、あわてて執筆を開始しました。一年かけて短篇を連作し、それをまとめたのがこの本です。

書かなければ生きていけないものがなくなってしまった作家の書いた小説はこんなふうになります。感情の宙づり状態はそのままですが、なんとか足が着くところまで降りてきて揺れるパワーも失せた結果はこんなふうになります。

身近なひとたちは祖母、父、姉、継母の順でみな逝きました。

未来は現在の想いに過ぎないのであって、だれにも平等に隠されている。

うつ病からの回復期に読んだ哲学者の大森荘蔵や中島義道の著書に出てくるこういったことばにはげまされて生きのび、最近すっかり忘れていたところ、師走の夜に北隣の家が全焼する火事があり、わが家も裏の壁が焼けて類焼しかけました。二階の軒下から濃い煙が出始めた時点で妻は放水の水が凍った道路にへたり込んでしまいました。彼女の冷えた手を握りながら、なぜか竪穴住居が焼けそうになるのを眺める縄文人になって、まあ、とりあえず生きてるからな、と不思議なほど落ち着いていられました。近所の丙さんも丁さんも出てきて、あぶねえんじゃねえかい、と相変わらず酒臭い息を吐きかけてきました。

警察の入念な現場検証が終わったところで焼け跡に花を手向けたら、身は浅間山の大噴火で家を焼かれた天明の百姓そのものになっており、都合のよい物語も、他者からの肯定もまったく必要とはしていませんでした。

二〇二一年初春 信州佐久平にて 著者